近日,一則沙女士患紅斑狼瘡不愿使用激素治療,最終遠赴瑞士安樂死的新聞成為社會爭論的焦點。贊賞者稱其活出了生命的深度,尊重其選擇的權利;而批評者則哀嘆其愚昧任性,不負責任。當然,這兩種評論就像兩條平行線,永遠不會有交集,我們也不做具體評論。

但作為耳鼻咽喉科醫生來說,由此想到,臨床上遇到的大多數過敏性鼻炎患者,確實都對鼻用激素有所誤解,今天就把這些認知誤區在此逐一說明。

誤區一:鼻用激素=副作用?

“激素”二字,在許多普通人心中似乎與“副作用”劃上了等號,但事實并非如此。有句俗語說,“拋開劑量談毒性,都是耍流氓”。在我們的一般印象中,使用激素約等于肥胖、骨質疏松、血糖升高等可怕的現象。但這有個前提,就是藥物要全身吸收,使用時間較長。而現實中,只有那些需長期口服或者靜脈使用糖皮質類激素的患者才可能出現這些副作用。而治療鼻炎的鼻用激素由于其單次劑量小,鼻腔局部作用,所以全身吸收量極少,其副作用也遠小于口服或注射激素。通常我們用全身生物利用度這個指標來預測鼻用激素的相對副作用,某些優良的糖皮質類激素鼻噴劑的生物利用度低于0.5%,換句話說就是幾乎所有的藥物只作用于鼻腔,少于0.5%的激素會進入全身其他器官,可以說是微乎其微。臨床研究顯示,采用糠酸莫米松或者丙酸氟替卡松鼻噴劑治療兒童過敏性鼻炎,療程一年,對兒童的生長發育總體上無顯著影響。

目前有些地方還存在一些治療鼻炎的激素滴鼻劑,或者有些老的治療方案是采用鼻腔內注射激素來治療鼻炎,凡此種種,一些大劑量地使用激素治療鼻炎的方法仍未完全消失。這種不考慮副作用,“大炮打蚊子”般的使用激素方式,我們并不贊同。我們還是建議,如果從安全性的角度考慮的話,規范地治療過敏性鼻炎,還是要選擇生物利用度低、鼻噴劑劑型的鼻用激素。至于公眾擔心的肥胖、骨質疏松等全身性副作用,在合理使用下幾乎不會發生。

誤區二:激素多用會“上癮”?能少用就少用?

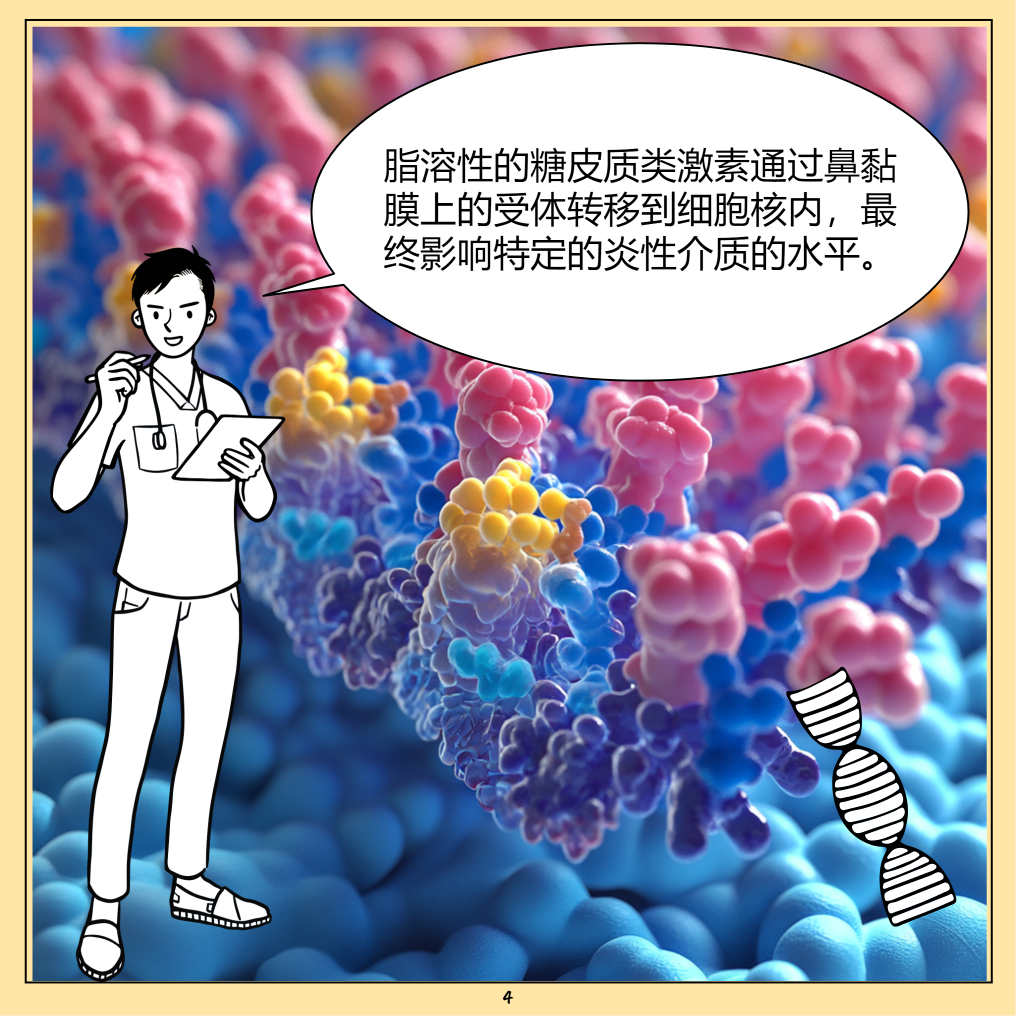

另一個常見的誤解是,使用鼻用激素會導致“上癮”,一旦停藥癥狀就會反彈。實際上,鼻用激素并不具備成癮性。所謂的反彈現象,往往是因為疾病本身未得到徹底控制,而非激素使用所致。雖然說鼻用激素是治療過敏性鼻炎的首選藥物,臨床效果顯著,但鼻用激素的作用并不是立竿見影的。脂溶性的糖皮質類激素通過鼻黏膜上的受體轉移到細胞核內,可以直接或者間接調節基因轉錄和翻譯,最終影響細胞因子等特定的炎性介質的水平。這個過程是需要時間的,并不像有些抗過敏藥物一樣立竿見影。通常藥物使用后要7至8小時后才發揮作用,作用時間可達兩周。臨床上對于鼻用激素的使用不當主要分為兩種,一種是用了以后沒有立即起效,故認為其無用;第二種是用了幾天有效以后,癥狀稍微好轉就立刻停藥。這兩種用法都是錯誤的,目前推薦的使用方式是每天用1-2次,輕中度的過敏性鼻炎使用至少2周以上,而中重度的則建議使用超過一個月。所以說,并不是激素使用后會上癮,有些人效果不佳往往都是因為用的還不夠,或者沒有合理地按療程連續使用所導致的。

誤區三:激素治標不治本?

要回答這個問題,首先要考慮一下什么是標,什么是本?普通人心中對于完美治療的標準可能就是標本兼治,但現代醫學仍然并不完美,大部分疾病并不能做到真正的“治本”。就過敏性鼻炎來說,個體的過敏體質很難做到根治,能做的只能是長期控制。目前糖皮質類激素是所有抗炎藥物中最強效的,而生物利用度較低的鼻用激素,是在兼顧了治療效果與副作用之后的妥協,亦或者是一種完美平衡。換個角度,如果一位過敏性鼻炎患者通過規則治療后,鼻炎得到了控制,長期不再發作,不再因鼻炎而影響生活,那您說這屬于治標呢,還是治本?

盡管這次上熱搜的沙女士的案例與鼻用激素并無直接關聯,但事件本身卻反映出公眾對于激素的廣泛誤解與恐懼。激素本身并不完美,希望我們用科學的態度去面對激素,面對疾病。

來源: 海上五官

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

海上五官

海上五官