為了保證“2024中國老年健康知識大賽”學健康知識的科普效果,主辦方向各醫院征集了各類適合老年人學習的健康科普文章,我們將通過“健康講堂”欄目陸續分享。今天中國康復研究中心運動療法科李德盛老師帶來“脊柱側彎的發病機制與治療方案”,歡迎老年朋友們學習。

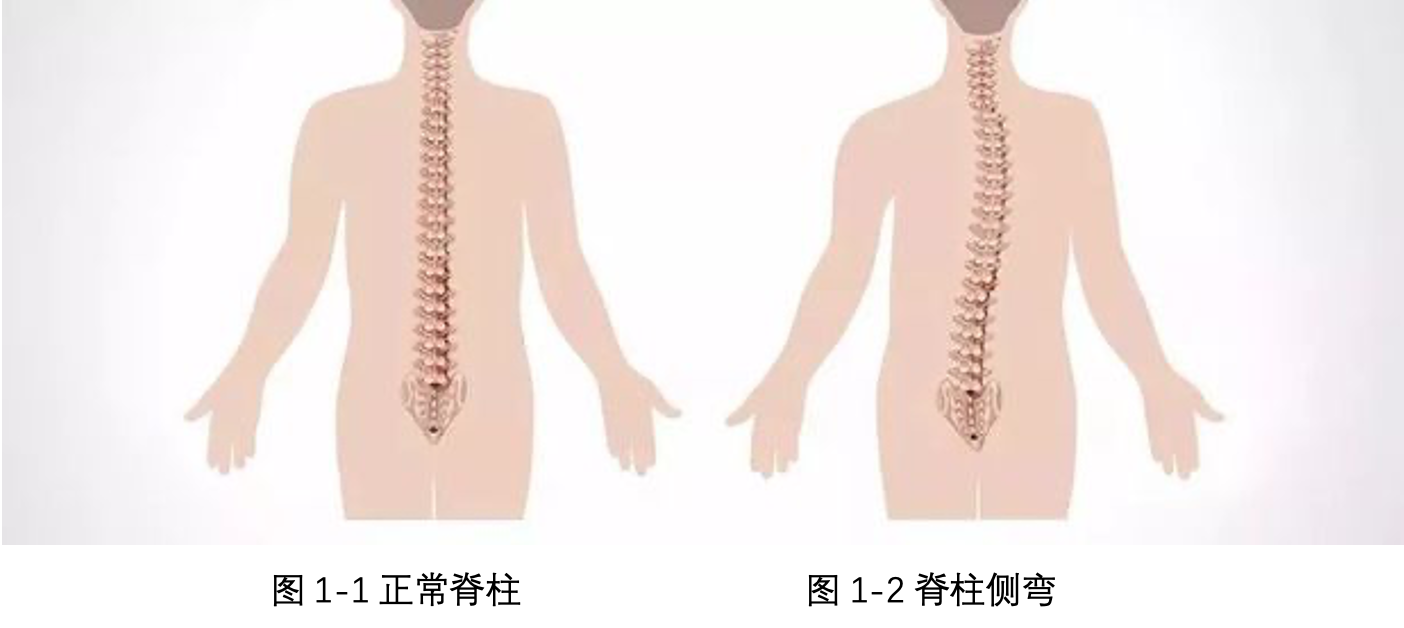

一、引言脊柱側彎,又稱為脊柱側凸,是一種脊柱的三維畸形,主要表現為脊柱在冠狀面上的側向彎曲、矢狀面生理曲度的改變以及橫斷面上椎體的旋轉(圖1、2)。

這種疾病在兒童和青少年中尤為常見,且近年來隨著學業壓力增加和戶外活動減少,其患病率呈上升趨勢。本文將深入探討脊柱側彎的發病機制、臨床表現以及治療方案,旨在提高公眾對這一疾病的認識。

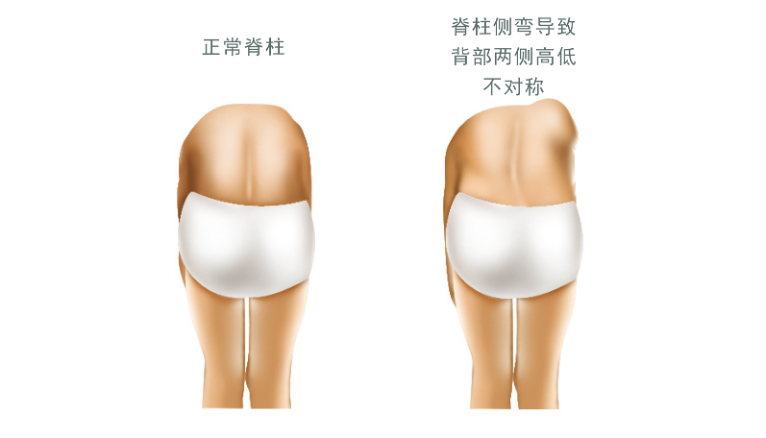

圖2 脊柱側彎的表現

二、發病機制

脊柱側彎的發病機制復雜多樣,目前尚未完全明確,但主要包括以下幾個方面:

1、遺傳因素:脊柱側彎在一些家庭中呈聚集性分布,提示遺傳因素在發病中起著重要作用。研究表明,特發性脊柱側彎(Idiopathic Scoliosis, IS)的發生與多基因遺傳有關,可能涉及多個基因位點的變異。

2、先天性因素:先天性脊柱側彎多由于胎兒期脊柱發育異常所致,如半椎體、椎體分節不全等。這些異常導致脊柱在生長過程中逐漸出現彎曲。

3、神經肌肉因素:神經肌肉異常也是脊柱側彎的一個重要原因。例如,肌肉不對稱、肌肉萎縮或功能障礙可能導致脊柱兩側力量不平衡,進而引發側彎。此外,某些神經性疾病如脊髓空洞癥、重癥肌無力等也可能誘發脊柱側彎。

4、姿勢與生活習慣:長期不良坐姿、站姿以及負重不均等因素也可能導致脊柱側彎的發生。特別是在青少年快速生長期,這些不良習慣對脊柱的影響更為顯著。

5、創傷與炎癥:交通事故、摔傷等創傷事件以及慢性炎癥刺激(如強直性脊柱炎)也可能導致脊柱側彎。創傷后的愈合不良和炎癥引起的韌帶攣縮都可能影響脊柱的穩定性,進而引發側彎。

6、其他因素:包括代謝異常、脊柱平衡機制受損、軟組織變性攣縮等也可能在脊柱側彎的發病中起一定作用。

三、臨床表現

脊柱側彎的臨床表現多樣,主要包括以下幾個方面:

1、外觀異常:患者常出現雙肩不等高、剃刀背(前屈試驗背部不對稱)、雙側肩胛骨不對稱、站立位脊柱偏離中線以及腰部褶皺不對稱等體征。

2、疼痛與不適:隨著病情的進展,患者可能出現頸、肩、胸、腰部的疼痛,甚至影響日常生活質量。嚴重側彎者還可能伴有呼吸困難、反復呼吸道感染等心肺功能受損的癥狀。

3、神經壓迫癥狀:側彎的脊柱可能壓迫脊神經和周圍血管,導致肢體麻木、無力等神經壓迫癥狀。

四、治療方案

針對脊柱側彎的治療方案需根據患者的年齡、側彎程度、病因以及生長發育情況等因素綜合考慮,主要包括以下幾種方法:

1、觀察與隨訪:對于輕度側彎(Cobb角<20°)且骨骼未發育成熟的患者,可采用觀察與隨訪的方式。定期復查X光片,監測側彎進展情況。

2、非手術治療:①支具治療(圖3):適用于側彎角度在20°~40°之間且骨骼未發育成熟的患者。通過佩戴定制的支具,對側彎的脊柱施加外力,以減緩或阻止側彎的進展。支具需全天佩戴,并定期調整以適應患者的生長發育。

圖3 脊柱側彎矯正支具

②運動矯正:適用于輕度側彎患者。通過加強脊柱周圍肌肉的力量和柔韌性訓練,改善脊柱的穩定性,從而減緩側彎的進展。常用的運動方式包括游泳、吊單杠等。③物理治療:包括推拿、針灸、牽引等方法,旨在緩解肌肉緊張、改善血液循環、促進組織修復。

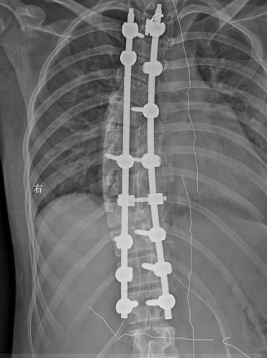

3、手術治療(圖4):對于側彎角度大于40°或保守治療效果不佳的患者,需考慮手術治療。手術方法包括脊柱節段性器械矯形術、后路融合術等,旨在通過內固定或外固定裝置矯正側彎的脊柱并維持其穩定性。手術治療具有一定的風險性和創傷性,需謹慎選擇。

圖4 脊柱側彎矯正術后X線影像

五、預防與康復

預防脊柱側彎的關鍵在于保持良好的生活習慣和姿勢。家長應密切關注孩子的生長發育情況,及時糾正不良坐姿和站姿;學校應加強健康教育,普及脊柱側彎的相關知識;青少年應積極參加體育鍛煉,增強脊柱周圍肌肉的力量和柔韌性。對于已經發生脊柱側彎的患者,在積極治療的同時,還應注意康復鍛煉和姿勢調整。在醫生的指導下進行有針對性的康復訓練,以鞏固治療效果并預防復發。同時,保持良好的姿勢和生活習慣也是預防側彎進展的重要措施。

六、結語

脊柱側彎是一種復雜的脊柱畸形疾病,其發病機制多樣且尚未完全明確。然而,通過早期發現、及時干預和科學治療,大多數患者能夠取得良好的治療效果并改善生活質量。因此,提高公眾對脊柱側彎的認識和重視程度至關重要。讓我們共同努力,為孩子們的健康成長保駕護航!

作者簡介

李德盛,副主任治療師,中國康復研究中心運動療法二科。2001年首都醫科大學康復治療技術專業畢業后就職于中國康復研究中心運動療法科,后由中國康復研究中心兩次公派日本國際醫療福祉大學學習,取得國際(WPT)認證物理治療師資格及碩士學位,之后返回中國康復研究中心工作。擅長脊髓損傷、腦卒中、常見頸肩腰腿痛等疾病的康復治療。

來源: 科普健康教育工作委員會

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普健康教育工作委員會

科普健康教育工作委員會