出品:科普中國

作者:蘇澄宇

監制:中國科普博覽

編者按:為解碼生命科學最新奧秘,科普中國前沿科技項目推出“生命新知”系列文章,從獨特的視角,解讀生命現象,揭示生物奧秘。讓我們深入生命世界,探索無限可能。

斯維爾克小心地在一只蜥蜴頭頂上抹上潤膚霜,其原因還得從15年前說起……2009年,在海地的一次野外調查中,進化生物學家盧克馬勒(Luke Mahler)和同事偶然發現了一只樹棲蜥蜴在水下活動。

樹棲蜥蜴

(圖片來源:文獻1)

這是一種安樂蜥(Anolis),主要棲息在熱帶和亞熱帶森林、草原、海岸線甚至城市地區。這個屬有著高度的物種多樣性,已知約有400多種,它是脊椎動物中最豐富的屬之一。

一種安樂蜥(Anolis lyra)

(圖片來源:mahlerlab)

馬勒本以為蜥蜴會在幾秒內浮出水面,但這只蜥蜴潛水的時間卻遠遠超出他們的預期。最終,當它冒出水面時,馬勒和團隊都充滿疑惑:這只小小的爬行動物是怎么在水下停留如此之久的?他始終想弄明白:難道這只蜥蜴真的找到了一種“水下呼吸”的方法?

蜥蜴

(圖片來源:文獻1)

解開謎團

幾年后,隨著對進化生物學興趣的愈發濃厚,馬勒終于遇到了另一位志同道合的科學家——一位在紐約州立大學任職的教授斯維爾克(Lindsey Swierk)。斯維爾克也曾在哥斯達黎加發現類似的蜥蜴行為,于是兩人一拍即合,決定共同研究這個謎團。

2017年,馬勒的學生克里斯·博奇亞(Chris Boccia)前往中美洲各地,包括巴拿馬、哥斯達黎加、墨西哥和哥倫比亞,細致地觀察不同棲息地的蜥蜴們。

克里斯·博奇亞(Chris Boccia)和手中的安樂蜥

(圖片來源:多倫多大學官網)

在一次溪流旁的觀察中,他看到一只樹棲蜥蜴在水中潛伏。起初它只是安靜地趴在水底,但隨即博奇亞注意到蜥蜴鼻端竟然有一個小小的氣泡,緊緊附著在那里。接著,這只蜥蜴似乎將空氣從氣泡中吸回了鼻腔,之后繼續淡定地停留在水下。

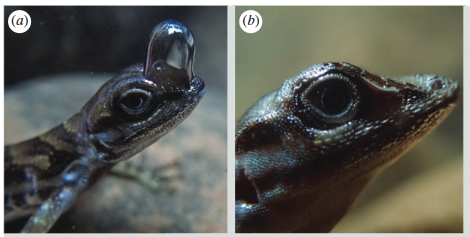

圖(a) 顯示了再呼吸的氣泡位于蜥蜴鼻部的背側

圖(b) 顯示氣泡位于眼睛與鼻孔之間的側面。

這些圖展示了氣泡的位置,以及蜥蜴在水下如何呼出和保持氣泡。

(圖片來源:文獻2)

“我簡直不敢相信自己的眼睛!”博奇亞回憶起當時的情景,依然充滿激動,“這個氣泡難道就是它的‘氧氣瓶’?”

回到實驗室后,博奇亞與導師馬勒一起展開了細致的研究。

他們從哥倫比亞的深山到哥斯達黎加的溪流,再到牙買加的濕地,展開了一場大規模的探索行動。他們用魚竿和雙手將這些小蜥蜴從草叢中捕捉出來,一共有32種安樂蜥和4種其他蜥蜴,他們將其帶回實驗室,進行一場水下的特殊測試。

(圖片來源:Lindsey Swierk)

蜥蜴們被輕輕地放入實驗室清澈的水中,研究人員觀察它們是如何在水中自由地潛水和浮動的。每一次實驗,研究人員都會耐心等待,直到蜥蜴自愿浮出水面或者顯現出疲勞的跡象才結束。為了保護這些小小的探險家,每只蜥蜴最多只接受五次試驗,每次試驗之間還要有至少十五分鐘的休息時間。

為了捕捉到每一個微小的動作,實驗全程都被錄像,以供后續分析。科學家們使用了一種非常敏感的氧氣探頭,輕輕地放在蜥蜴的鼻孔上方,記錄下水下氣泡內氧氣的變化。

正在擴大氣泡的過程

(圖片來源:文獻1)

錄像顯示,當安樂蜥沉入水中時,它們的皮膚上會形成一層薄薄的氣膜,這些氣膜就像是一個個小型氧氣罐。蜥蜴們會反復呼出和吸入這些氣泡,使它們的肺部保持充滿氧氣的狀態。

它們的皮膚上會形成一層薄薄的氣膜

(圖片來源:Lindsey Swierk)

科學家將這種行為定義為“再呼吸”,一種將已經呼出的空氣重新吸回的能力。數據顯示,在測試的32種安樂蜥中,有18種在至少一個個體中表現出再呼吸行為。其中,半水棲蜥蜴的再呼吸行為尤為突出。在半水棲蜥蜴中,單次試驗中的最大再呼吸次數達到了5次以上,并且它們的潛水時間也顯著長于非水棲蜥蜴。

非安樂蜥類的蜥蜴(如Basiliscus galerius)在水下未形成空氣層的情況。在這些物種中,呼出的空氣會散失到水面,形成小氣泡,無法被再呼吸利用。圖中紅色箭頭指示出從鼻孔呼出的一個小氣泡,說明這些蜥蜴失去了空氣供再呼吸的能力。

(圖片來源:文獻1)

氧氣探頭的測量結果顯示,氣泡內的氧分壓在實驗期間逐漸下降,證明了這些氣泡在再呼吸過程中的氧氣消耗。

2021年,同研究團隊的另一個成員,林賽斯維爾克(Lindsey Swierk)設計了一個新的實驗,以進一步驗證半水棲蜥蜴使用再呼吸氣泡的功能。同樣的,他們先捉了30只半水棲的安樂蜥。這些蜥蜴們被隨機分成了兩組:正常氣泡組和受損氣泡組。

他們在正常氣泡組的蜥蜴頭部簡單涂了一點水;而對于受損氣泡組,研究人員則涂了一層薄薄的潤膚霜,主要成分是水基保濕劑。它的作用在于讓蜥蜴的皮膚失去原本的疏水性,這樣一來,蜥蜴們就無法在頭部形成那個用于再呼吸的空氣泡了。

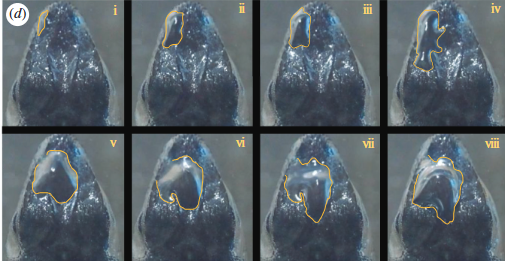

藍色部分是蜥蜴頭部應用保濕乳液的區域

(圖片來源:文獻2)

科學家們發現,那些沒有涂抹潤膚霜的蜥蜴能夠在水下形成一個穩定的空氣泡,并在整個潛水過程中反復使用這個空氣泡進行再呼吸。相比之下,受損氣泡組的蜥蜴只能偶爾在鼻孔附近形成很小的氣泡,但這些氣泡并不能有效地幫助它們延長潛水時間。

單個背部氣泡的形成過程:圖像之間的時間間隔為 0.2 秒(圖 i 到 iv)和 0.07 秒(圖 v 到 vii)。氣泡在形成后短暫地保持,并略微擴展(圖 vii 到 viii, 時間間隔為 2.0 秒),隨后被重新吸入。

(圖片來源:文獻2)

那些正常氣泡組的蜥蜴平均能夠在水下停留大約67.5秒,而受損氣泡組的蜥蜴只能平均停留約32%更少的時間。同時,科學家發現,公的比母的在水下停留時間少20秒。這聽起來可能不算什么,但在大自然上里,20秒鐘很可能就決定了生與死。饑餓的鳥兒可能會認為,多搜尋20秒根本不值得花費精力,而寧愿到下游去尋找更好的運氣。

安樂蜥有“物理鰓”嗎?

研究到這里并沒有結束,因為科學家只證明了它們在水下利用氣泡消耗了氧氣,但并不知道其中的原理。他們推測氣泡安樂蜥可能用了和潛水甲蟲一樣的套路,也就是“物理鰓”。

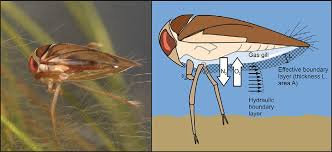

所謂的“物理鰓”是一些水生昆蟲利用氣泡呼吸的機制,如潛水甲蟲和水蠅會將氣泡儲存在腹部或身體其他部位的毛發之間,當它們潛入水中時,空氣泡在這些毛發上形成穩定的薄膜。

物理鰓示意圖

(圖片來源:UQ eSpace)

這些氣泡不僅可以為它們提供氧氣,還能通過與水中的氧氣交換,起到類似鰓的作用,延長它們在水下的停留時間。氧氣從水中擴散到氣泡中,而二氧化碳則從氣泡中擴散出去。這些昆蟲的代謝需求較低,因此這種機制可以有效滿足其氧氣需求,而不會很快耗盡氣泡中的氧氣。

示意圖

(圖片來源:文獻3)

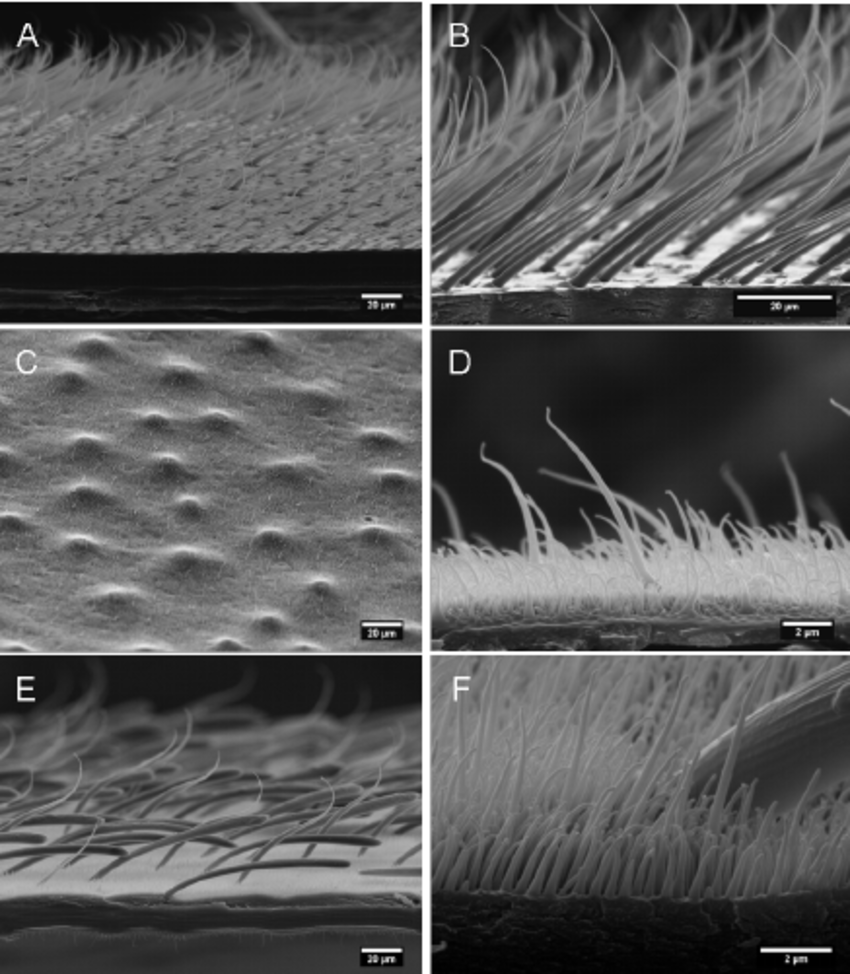

昆蟲可以有空氣泡,是因為身體表面覆蓋有細小的毛發。這些毛發可以固定空氣,形成一層穩定的氣泡膜。

毛發可以固定空氣,形成一層穩定的氣泡膜

(圖片來源:文獻3)

而對于安樂蜥,它們并沒有毛發,但它們的皮膚上覆蓋著細小的疏水性鱗片和微小的突起。這些不規則的細密疏水表面,可以使水無法完全鋪展,氣泡會因為表面張力的作用保持緊密,減少與水的接觸面積,從而在水中維持穩定。

另外,微小的突起和鱗片等微觀結構能降低水的接觸角,使得水珠在表面上呈現出更球形的狀態,增強了疏水性。這使得蜥蜴的皮膚可以有效地捕捉空氣,并防止氣泡因水壓而破裂。

安樂蜥皮膚有一定的防水性

(圖片來源:Lindsey Swierk)

安樂蜥為何要下水?

問題來了,這些安樂蜥為什么沒事跑水下那么久?

斯維爾克把安樂蜥形容為“森林里的雞塊”。不管是鳥還是蛇,天上地上都是喜歡吃它們的家伙。雖說在地面逃跑不失為一種辦法,但如果旁邊有水,它們會毫不猶豫地潛下去,降低被吃的風險。

不過,潛水也是有代價的:體溫最多會下降6°C。爬行動物是外溫動物,依靠外部環境維持體溫。待在涼水中可能會讓身體變涼得更快,進而影響一系列身體功能,肌肉可能會不太好使。

在未來,我們或許能夠借鑒安樂蜥的適應機制,開發出具備“再呼吸”能力的人類裝備,幫助我們在水下環境中更加高效地存活。每一次對這些生物構造的深入探索,都有可能為我們揭開自然界中更多未解的謎團,幫助我們理解生命在各種極端環境中如何以令人驚嘆的方式存活下來。

參考文獻:

1.Boccia C K, Swierk L, Ayala-Varela F P, et al. Repeated evolution of underwater rebreathing in diving Anolis lizards[J]. Current Biology, 2021, 31(13): 2947-2954. e4.2.Swierk L. Novel rebreathing adaptation extends dive time in a semi-aquatic lizard[J]. Biology Letters, 2024, 20(9): 20240371.3.Ditsche-Kuru P, Schneider E S,

2.Melskotte J E, et al. Superhydrophobic surfaces of the water bug Notonecta glauca: a model for friction reduction and air retention[J]. Beilstein journal of nanotechnology, 2011, 2(1): 137-144.

來源: 中國科普博覽

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國科普博覽

中國科普博覽