[ “透過藝術看科學”系列 | 第四期《呦呦鹿鳴》]

廣州市科協與廣東美術館公共教育部攜手推出“透過藝術看科學”系列,透過多件/組正在廣東美術館白鵝潭新館區展出的藝術珍品,帶大家感受藝術的魅力,挖掘蘊藏在畫作中的科學元素和科學故事,解讀畫作中的科學知識。

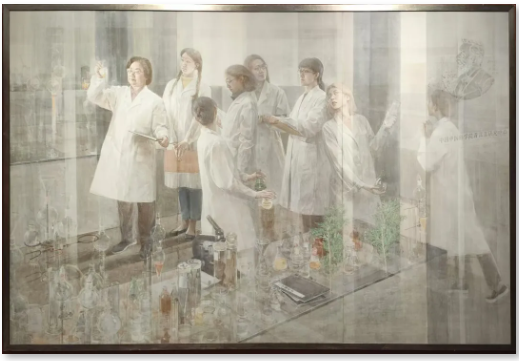

本期介紹的畫作《呦呦鹿鳴》,是一幅大尺幅的木板坦培拉畫作,由山東藝術學院美術學院的副教授馬蕾和山東工藝美術學院造型藝術學院油畫系副教授張彩翼兩位藝術家共同繪制。

這幅畫作的主人公是誰,有著什么樣的故事?讓我們一起欣賞畫作,探秘畫作里的科研故事,感受科學家的精神吧!

呦呦鹿鳴

馬蕾、張彩翼 坦培拉 240×360cm 2019年

中國美術館藏

這幅作品正在廣東美術館白鵝潭新館區

三樓“新時代賦”展覽9號廳展出

展至2024年10月31日

“透過藝術看科學”系列·第四期

青蒿濟世屠呦呦

《呦呦鹿鳴》描繪的是八位女性研究人員正在實驗室進行科學研究工作的場景,畫面右端清晰標注的“中國中醫科學院青蒿素研究中心”字樣,不僅指明了實驗室的名稱,也揭示了科學家所涉足的研究領域。該場景的靈感源自著名藥學科學家、中國首位諾貝爾醫學獎獲得者、共和國勛章獲得者屠呦呦帶領的中醫藥研究團隊。

藝術作品再現屠呦呦團隊科研場景

展覽現場

作品以白色調為主,融合實驗室器物材質的透明感,整體展現出細膩的視覺效果,局部點綴少量的紅、黃、綠,增添了色彩的活潑感。屠呦呦被巧妙地置于畫面中人群中最前方,引導著觀者的視線。她的右手正舉起一個醫學實驗玻璃瓶仔細端詳思考,左手手持著的可能為科研數據資料,在其身后的青年科研人員們,神情專注地看向屠呦呦。畫作呈現的八位研究人員都是身穿白色實驗服的現代女性,白色不僅象征著醫學研究領域,更為畫面增添了一份柔和與純凈的理想之美。

畫作作者馬蕾曾介紹:“屠呦呦女士的獲獎資料已經很多,立意上我選擇她帶領團隊科研工作的形象來表達主題。(我)在中國中醫科學院采風時,透過白亮的玻璃器皿看到了忙碌的科研工作者,給我留下深刻的印象。于是,我描繪了身穿白衣的屠呦呦女士和科研團隊與透明玻璃器皿相互映射的畫面,她們組成一首閃亮的歲月交響曲,默默地驚艷了時光。”

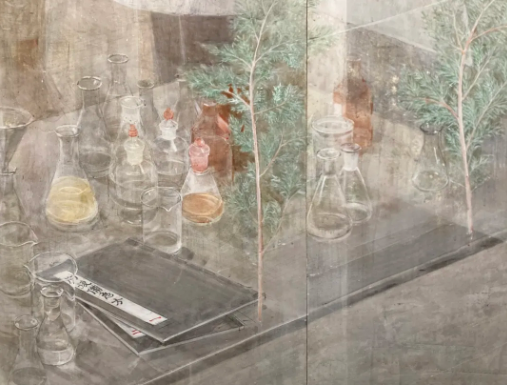

在畫作的前景,用于醫學研究的玻璃器皿映入觀者眼簾。兩位畫家選用坦培拉作為繪畫材料,取其透明感強,有利于把玻璃瓶罐的透明、反光質感表現得通透。玻璃器皿這一富有意象化元素的運用不僅賦予畫面現代感和科技感,還表現出屠呦呦科研團隊正苦心研究各種物質和實驗。兩位畫家精心設計了畫面色調、構圖布局和人物形象,表現出實驗室中時光的流逝與科研的艱辛,象征著科研人員數十年如一日的辛勤付出和堅持,以及科研團隊的協作精神,整幅作品呈現了屠呦呦團隊理性積極的科研氛圍。

屠呦呦團隊探索中醫治療瘧疾的奧秘

瘧疾(malaria)是一種通過某些類型的蚊子傳播給人類的疾病,主要流行于熱帶國家。瘧疾主要通過一些受感染的雌性按蚊的叮咬傳播給人;輸血和受污染的針頭也可能傳播瘧疾。最初的癥狀可能比較輕微,類似于許多發熱性疾病,并且難以識別為瘧疾。如果不予以治療,惡性瘧原蟲瘧疾可能在24小時內發展成嚴重疾病,甚至死亡。

時間回溯至五十年代,屠呦呦憑借著不懈的努力,在全國統一考試中脫穎而出,被北京大學藥學系錄取,由此她與中醫藥的命運緊緊相連。屠呦呦于1969年加入了國家瘧疾防治項目“523”辦公室,擔任中藥抗瘧組組長,從此踏上了尋找抗瘧新藥的漫漫征途。

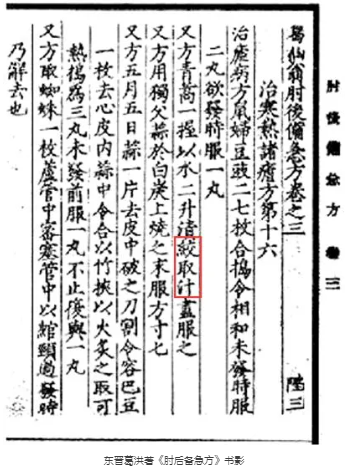

我們從畫作可以看到,在充滿了各種現代醫學用具、儀器的實驗室工作場景里,前景桌面上擺放著傳統裝幀的中醫古籍《肘后備急方》,格外引人注目。古代醫學典籍與現代顯微鏡儀器相對,顯現出中醫傳統源遠流長。在《肘后備急方》的旁邊,豎立著兩株綠色植物,那是黃花蒿(Artemisia annua L.),也就是中醫藥中的“青蒿”,是一種具有治瘧疾功效的中草藥。

《呦呦鹿鳴》作品局部

中醫藥是中華民族的瑰寶,中國中醫研究院從收集整理歷代醫籍、本草、民間方藥入手,對中藥開展實驗研究。屠呦呦在翻閱東晉葛洪的醫學典籍《肘后備急方》時,書中一句“青蒿一握,以水二升漬,絞取汁,盡服之”讓她發現了中藥青蒿的秘密。中草藥大多采用煎熬法,而葛洪卻采用“絞取汁”的方法,這讓屠呦呦意識到溫度是提取抗瘧中草藥有效成分的關鍵所在。于是,屠呦呦嘗試了用不同溫度的水、乙醇、乙醚等多種溶劑分別進行提取,或是將莖稈與葉子分開提取等研究方法。

經過無數次的失敗與嘗試,屠呦呦與其團隊最終在1971年10月4日第191次提取中,利用沸點34.6℃的乙醚作為溶劑,所提取出來中藥青蒿的中性部分,瘧原蟲的抑制率達到了100%。這一發現不僅開創了瘧疾治療的新紀元,更為全球數億瘧疾患者帶來了生的希望。隨后,屠呦呦團隊再接再厲,成功創制了新型抗瘧藥青蒿素和雙氫青蒿素。這些藥物的誕生不僅極大地提高了抗瘧治療的效果與安全性,更為中國中醫藥的發展注入了新的活力與希望。

屠呦呦——中國科學家精神的代表

屠呦呦,中國中醫科學院中藥研究所青蒿素研究中心熠熠生輝的領航者,她帶領的科研團隊成為中醫藥領域科技創新的璀璨明珠。數十載春秋,她以堅韌不拔的毅力,引領著她的團隊穿梭于古老的醫書與現代實驗室之間,最終揭開了青蒿素的神秘面紗,為抗瘧治療開辟了新天地,也為人類健康事業筑起了一道堅實的防線。

青蒿素是傳統中醫藥獻給世界的禮物。科學無國界,來自中國的科學家們,正用自己的研究成果造福全人類,維護人類命運共同體。2015年10月,屠呦呦獲得諾貝爾生理學獎和諾貝爾醫學獎。在畫作右上方的諾貝爾頭像,正是象征著屠呦呦所獲得的至高榮譽。

在沒有先進實驗設備、科研條件艱苦的情況下,屠呦呦帶領著團隊攻堅克難,面對失敗不退縮,終于勝利完成科研任務。她不僅是巾幗楷模,也是中國科學家精神的代表,體現了新時代優秀共產黨人奮發進取、學無止境的探索精神,迎難而上、勇于攻關的擔當精神,精誠合作、齊心協力的團隊精神,古為今用、推陳出新的時代精神。2019年9月,屠呦呦被授予“共和國勛章”。屠呦呦的先進事跡和科學家精神,激勵著廣大醫學工作者為人民的健康事業不懈努力,鼓舞著無數共產黨員為人民的利益不懈奮斗!

閱讀藝術中的科學家故事

到美術館感受原作的溫度

“透過藝術看科學”系列還將繼續推出

敬請關注!

延伸閱讀

坦培拉,是指一切由水溶性、膠性顏料及結合劑組成的繪畫,常用于雞蛋等乳性膠結合劑組成的繪畫。坦培拉并非只使用蛋液,也使用其它材料做媒介。坦培拉材料蛋彩的調配是一門復雜的技巧,主要的用料有:蛋劑、亞麻仁油、清水、薄荷油、達瑪樹脂、凡立水、酒精、醋汁等,配制較復雜。配方不同,使用方法及效果也不同。

坦培拉是文藝復興時期的傳統繪畫技法,其技法本身在藝術追求上強調肅穆與永恒,賦予作品一種崇高感和永恒感,曾經造就了喬托、波提切利等眾多繪畫大師。現在有更多的藝術家和繪畫愛好者希望通過對這一古老畫種的研習,來豐富自己的藝術創作。

參考資料:

1.《她來自中國,入圍20世紀最偉大人物,與愛因斯坦并列!》(共青團中央:https://mp.weixin.qq.com/s/XRgx0Jkclv9C-zEI3EpwzQ)

2. 中國藝術研究院開展黨史主題經典美術作品學習活動:馬蕾、張彩翼《呦呦鹿鳴》(中國藝術研究院油畫院:https://mp.weixin.qq.com/s/8A201XaFyCfjkc25Nm2IpQ)

3. 《光輝歷程 時代畫卷——美術作品中的黨史》第92集《呦呦鹿鳴》(中國藝術頭條:https://mp.weixin.qq.com/s/8A201XaFyCfjkc25Nm2IpQ)。

4.世界衛生組織:https://www.who.int/zh/news-room/fact-sheets/detail/malaria

來源: 世界衛生組織、共青團中央、中國藝術頭條

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普廣州

科普廣州