最近日本決定向我國歸還16只朱鹮,這種鳥類珍稀程度并不亞于大熊貓。

最近日本決定向我國歸還16只朱鹮,這種鳥類珍稀程度并不亞于大熊貓。

下面說說朱鹮:

朱鹮(huán)(拉丁學名:Nipponia nipponTemminck),別名朱鷺、紅鶴、朱臉鹮鷺等,鸛形目鹮科朱鹮屬鳥類動物,列入《世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》EN(瀕危)。

從朱鹮的學名看,這種鳥最早肯定是由日本的生物學者申報的,畢竟朱鹮曾經分布較廣的。

朱鹮雄鳥通體白色,羽干、兩翅與尾等粉紅色。頸項上有長矛狀羽毛。頭的前部裸露朱紅色。嘴長,向下曲,黑色,先端朱紅,腳的裸露部分亮紅色。雌鳥羽色略同,但在繁殖期中,背羽鮮藍色,兩翅的粉紅色淺淡。幼鳥體羽初為灰色,隨后換為白色而帶煙灰色。朱鹮平時棲息在高大的樹木上,尋找食物時,到水田、溪流沼澤地上。食物主要為動物,還兼食植物性食物。歷史上曾廣泛分布于亞洲東部,最北為西伯利亞北部,最南為中國臺灣東部。白色型朱鹮分布于河北、山東、陜西等省,為留鳥,而灰色型則留居于安徽、浙江等。

朱鹮,學名Nipponia nippon,英文名Japanese Crested Ibis又稱朱鷺(通名)、紅鶴、朱臉鹮鷺(北名)、日本鳳頭。歷史上曾廣泛分布于亞洲東部,最北為西伯利亞北部(北緯50°30′),最南為臺灣東部(北緯20°30′)。20世紀70年代,西伯利亞和朝鮮半島已無野生報導。朱鹮被視為吉祥之鳥。它的體長80公分,體重約1800克。通體白色,兩翅與腹部及尾渲染著美麗的朱紅色澤。嘴長約17厘米,尖端微向下彎曲,臉裸呈紅色,枕部有數十根柳葉狀的羽毛延伸,形成羽冠,腿與爪亦為朱紅色,喜歡棲于淺澗和稻田中覓食水生昆蟲,多結伴成群翱翔。

朱鹮以其特有的羽色和秀雅的體態以及起落時翩翩起舞的輕盈舞姿,為歷代詩人所歌詠。早有“因風弄玉水,映日上金堤”,“朱鹮戲新藻,徘徊流澗曲”的優美詩句流傳。

在我國境內曾經有14個省份有記錄,但20世紀60-70年代,各地均未遇見;直至1981年夏才在陜西洋縣重新發現,當時僅殘存7只。朱鹮生活在水田附近及沼澤地和山區溪流附近,平時棲息在高大的樹木上,尋找食物時,才到水田、溪流沼澤地上,鳴聲似烏鴉。飛翔時,頭向前伸,腿向后伸,鼓翼飛行。朱鹮的食物主要是動物,包括魚類、兩棲類、軟體動物、環節動物、甲殼動物、昆蟲,還兼食植物性食物,如米粒、小豆、谷物、草籽、芹菜、嫩葉等。

朱鹮是世界最瀕危的鳥類,有“東方寶石”之稱。自1981年5月在陜西秦嶺南坡、洋縣境內重新發現世界上唯一幸存的7只野生朱鹮以來,國家及省市縣政府和林業主管部門做了大量的保護工作。同時也得到了國際上有關組織的極大關注,國家林業局、陜西省林業廳等與日本國政府及有關研究機構開展了合作保護朱鹮項目。通過不懈的努力,目前,朱鹮的總數量已增加到300只,其中野生種群155只,人工種群145只。

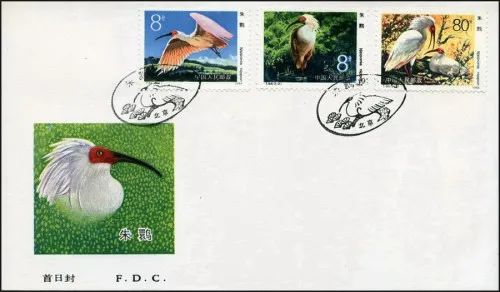

中國人民郵政曾經在1988年發行過一套3枚的《朱鹮》郵票,見下圖:

來源: WPS文檔

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科學與人文的交叉小徑

科學與人文的交叉小徑