2024 年 10 月 24 日,中國石油化工股份有限公司西北油田分公司科技管理部副經理、副研究員劉軍在科普中國·星空講壇“傳承科學家精神,讓荒漠綻放生命之光”主題場帶來演講《大漠深處的石油科技力量》。

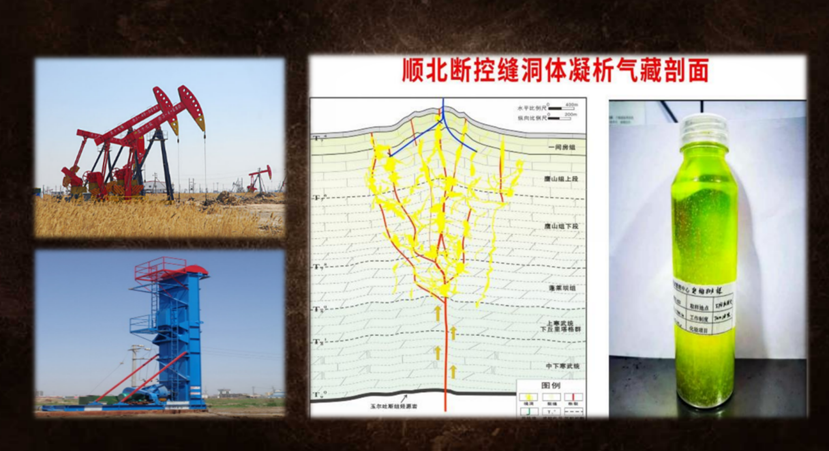

近年來,在塔里木盆地持續的勘探與開發過程中,我們先后發現了兩類重要的油氣藏:一是受大型喀斯特巖溶作用控制的縫洞型油氣藏,二是受大型走滑斷層控制的縫洞型油氣藏。這些發現為油氣資源的開采提供了豐富的儲備。

目前,塔里木盆地中可開發的油氣資源中,最深的藏于地下大約7000至9000米深處。這些油氣資源分布在一系列長長的、大小不一的,如同蘋果樹一樣的斷裂帶中,勘探和開發這類油氣藏的難度好比站在海平面上去摘取位于地下珠穆朗瑪峰高度位置的蘋果,屬于世界級難題。

想要開采地下8000米深的石油,長期以來都面臨著“看不清、定不準、打不著、采不好”的難題,我們的科技創新團隊通過自主研發和產學研聯合攻關形成了一系列配套的勘探開發工程技術序列,其中有多項技術在國內乃至世界上處于領先水平,創造了大漠深處的科技奇跡。

下面我列舉兩項關鍵技術。

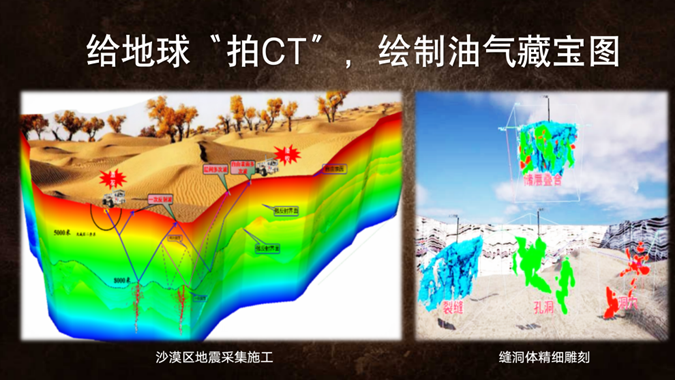

第一項是大沙漠區超深層地震勘探技術,它就是在沙漠腹地里給地球“拍CT”,繪制地下珠峰油氣藏寶圖。首先,在沙漠腹地設計一張采集大網,在不同的網點處布設信號激發和接收裝置,然后,激發信號向深層傳播,并將攜帶地下地層、構造、斷裂和洞穴信息的信號接收回來;最后通過地震波信號的分析、處理與解釋,還原出地下神秘的藏寶圖。

在這個過程中形成了超深層儲層立體成像技術和縫洞體精細雕刻技術,將地下8000米的斷裂識別精度從30米提高至15米。同時這些技術還可以對地下地層進行360度掃描,讓8000米以深的油氣儲集體“看得清、描得精、定得準”,實現了從“摸著打”到“看著打”的轉變。

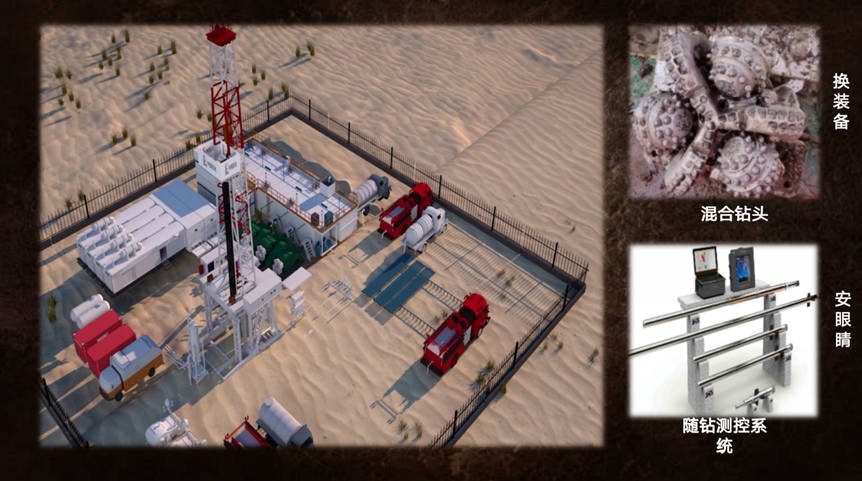

第二項是超深優快鉆井技術。它像一把通往深地的鑰匙,建造采油氣高速公路。它有三項創新,一是為鉆井“調航線”,在8000多米的尋寶路上有火山巖、裂縫、高壓水層等諸多攔路虎,一不小心將前功盡棄,通過地質工程一體化多學科聯合作戰,研發地震剖面動態校正技術,能預測鉆井路徑上攔路虎的空間位置,提前調整鉆井的航線,實現鉆井風險最小化和效益最大化。

二是給鉆桿“換武器”,面對超深層巖石硬度和強度大、破巖效率低的難題,研發出兼具牙輪鉆頭和金剛石鉆頭優點的混合鉆頭及國內首套抗溫200攝氏度、耐壓200兆帕以上的高精度隨鉆測量儀器,實現高效破巖、快速鉆進的目標。

三是為鉆頭“安眼睛”。為在“又深又黑”的地下準確找到油氣,科研團隊采用超深高溫高效定向技術,利用高精度隨鉆測控系統將地下深處信號實時傳輸至地面,讓鉆頭猶如長了眼睛,隨時調整行進軌跡。這些鉆井技術裝備創新,實現了鉆井周期減半的跨越式突破。

鉆完井后,就該采油了,好比用吸管喝牛奶一樣,要在井筒中放置油管連接地面和油氣藏。初期油氣藏能量足,以自噴為主;中后期油氣藏能量變弱,需要專門的抽油機輔助開采。老式抽油機也被叫做“磕頭機”,它的形狀有點像早些年農村用的“壓水井”,用力一壓就把水從地下抽上來了,抽油機也是這個道理,只是這個抽吸力更加強大,能把石油從地下幾千米的地方吸上來。

下圖這瓶黃綠色石油是凝析油,順北油氣田的凝析油在地下8000多米160攝氏度的條件下以氣態為主,稱作凝析氣藏。它像孫悟空一樣會很多變化,非常神奇。一變是相態變化,從地下到達地表過程中溫度不斷降低,一部分凝析氣逐漸冷凝成液態;二變是顏色變化,這瓶凝析油剛采出時是熒光綠色,存放一定時間微量元素經過氧化漸漸變成淡黃色,形成了從美年達到橙汁的變化;三變是價值變化,雜質極少,即是最優質的煉油材料,也能制作很多高經濟價值的化工材料。

中國石油石化工業70年的發展歷程,和世界石油工業史相比,相差近百年,但創造了諸多令世界矚目的奇跡。向星空最高處仰望,往大漠最深處扎根。一代又一代的奮斗,一批又一批的堅守,大漠石油人形成了“只有荒涼的沙漠、沒有荒涼的人生”、“沙漠荒志向不荒、風沙大決心更大”、“敢為人先、創新不止”等一系列獨有的文化,支撐著他們如胡楊一般屹立不倒,在國家西部大開發和能源建設中貢獻著自己的光和熱。

來源: 科普中國說

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國說

科普中國說