黑洞,可能是一個我們最為耳熟能詳卻又所知甚少的宇宙天體。作為最神秘莫測的天體之一,黑洞一直吸引著我們的無限想象。從科幻電影到文學作品,黑洞常常以一個吞噬一切、不可逃離的宇宙怪獸形象登場:它吞噬著光,吞噬著天體,吞噬著宇宙飛船,甚至連時間和空間在其強大引力面前都會發生扭曲。而大家或許不知道的是,這座看似無解的無底深淵,也會逐漸“蒸發”并最終消失。那么什么是黑洞,它從何而來,又向哪兒去?又是一種怎樣的力量,可以瓦解這座連光都無法逃逸掉的神秘巨獸呢?

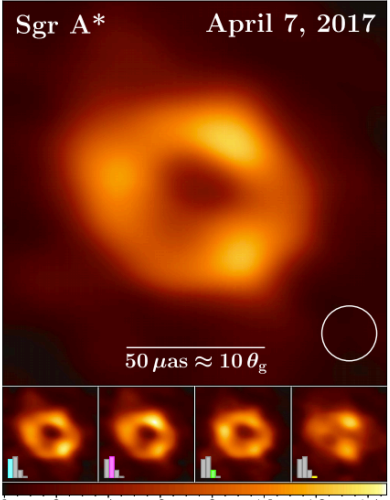

圖人馬座A*中心的超大質量黑洞圖像

早在18世紀末期,法國科學家皮埃爾-西蒙·拉普拉斯和英國科學家約翰·米歇爾就曾根據當時的牛頓引力理論和光的粒子學說,提出了“暗星”的概念。他們認為,如果一個天體的質量足夠大,而半徑又足夠小,那么其引力可能強大到使光線無法逃脫。這一設想,在理論上與現代黑洞的特征有些類似。

進入20世紀,科學界迎來了一個關鍵時刻:1915年愛因斯坦提出了著名的廣義相對論,將引力從牛頓時代的看不見的手變成了時空的舞臺效果。根據這一理論,引力并不是物體之間的無形吸引力,而是質量在時空中造成的扭曲和彎曲。可以想象,質量越大扭曲便越劇烈,如一張橡膠床墊被重物深深壓陷。那么可知,如果一個天體的質量足夠集中,這個“壓陷”就會無限加深,它們周圍時空彎曲的程度之大,可以束縛光的運動,因此沒有任何物體可以逃脫它們的吸引。這種極端的扭曲實際上預言了我們今天所說的“黑洞”的存在——一個連光都無法掙脫的宇宙深淵。1916年,德國天文學家卡爾·史瓦西通過數學推導,首次找到了廣義相對論方程在極端情況下的特殊解。即后來的“史瓦西半徑”。我們可以把它想象成黑洞的“邊界線”,一旦跨越,所有物質和光都將被引力無情地拉入黑洞深淵。而直到20世紀60年代,“黑洞”(BlackHole)這一名稱才由美國物理學家約翰·惠勒首次提出,自此,黑洞作為一個具體的科學術語進入公眾視野,并成為現代宇宙學的重要組成部分。

但如此卻產生了另外一個重要的科學疑問:最初既然大家普遍認為黑洞是全黑的,且不存在基本粒子,那么被黑洞吞噬的物體原本的熵難道憑空消失了?為了探索這個問題,1972年,黑洞的命名者約翰·惠勒的學生--雅各布·貝肯斯坦提出黑洞熵的概念,將黑洞視界面積與熱力學中的熵聯系起來,開創了黑洞熱力學的新領域。

根據熱力學定律,黑洞既然有熵便應該有溫度,有溫度則會發生熱輻射。1974年,我們熟知的物理學獎斯蒂芬·霍金進一步提出了一個革命性的理論:黑洞不黑。這就是著名的“霍金輻射”。霍金輻射理論的提出極大的促進了彎曲時空量子場論的發展,為貝肯斯坦的黑洞熵理論提供了理論支撐,同時還解決了黑洞動力學與普通熱力學之間的矛盾,說明了黑洞熱性質是真實存在的。

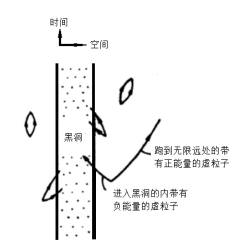

圖霍金輻射原理示意圖

當霍金首次證明黑洞熱輻射時,他解釋霍金輻射為:黑洞事件附近真空漲落引起的量子隧穿效應。其隧穿過程描述為:一個虛粒子對在黑洞視界附近自發產生,負能虛粒子被黑洞吸收,正能虛粒子通過隧道效應穿出視界并實化為真實粒子逃到無窮遠處,形成霍金輻射。

雖然聽起來很拗口,我們可以想象一下:在宇宙的深處有一個黑洞,這是一個引力非常強大的區域,甚至連光都無法逃脫它的束縛。但是根據量子力學的理論,即使是在看似“空無一物”的真空中,也會自發產生一些奇特的現象,叫做真空漲落。這意味著在黑洞附近的空間里,虛空中會隨機地冒出一對“虛粒子”:一個帶正能量,一個帶負能量。它們像是突然出現的泡沫,瞬間生成又迅速消失,彼此湮滅。這樣的“虛粒子對”剛好在黑洞的邊界——也就是所謂的事件視界附近出現時,情況就變得耐人尋味。

黑洞的強大引力可以影響到這對粒子的命運,其中一個帶有負能量的粒子被黑洞強大的引力所捕獲,掉進了黑洞的內部,而另一個帶正能量的粒子則因為距離足夠遠而幸運地逃逸了出來。這時,量子力學中的隧穿效應起到了作用。可以把它想象成粒子找到了一個“捷徑”穿越了黑洞邊界,成功逃脫到宇宙空間。這對被分開的粒子原本是短暫存在的虛粒子,但當一個被黑洞吞噬而另一個逃逸出去時,逃逸的那個粒子就“變得真實了”,成為了實際存在的粒子。這些逃逸的粒子最終被釋放到黑洞之外,就形成了我們所謂的霍金輻射。

由此可知,黑洞也正在緩慢地“蒸發消失”。然而,霍金輻射卻引發了另一個令物理學家困惑的難題:黑洞信息佯謬。我們已知任何被黑洞吸收的物質都攜帶著信息,而這些信息不會憑空消失。但如果黑洞最終蒸發,通過其熱輻射又并不能重構原始的物質信息,那么所有吸收的信息是不是也隨之消失了呢,這似乎又違背了自然界的基本定理。圍繞著這個問題的爭論可以大致歸納為三種主要的觀點:

信息丟失說

持這種觀點的人認為,黑洞在蒸發的過程中就像一個“大熔爐”,把所有的信息都“燒成灰燼”,使其從宇宙中徹底消失。按照這種說法,黑洞會將量子態從一種有序的狀態(純態)轉變為混亂的狀態(混合態)。然而,這違背了量子力學中信息永不消失的基本原則。

信息守恒說

另一種觀點則認為,黑洞雖然會蒸發,但是霍金輻射實際上包含著所有的信息。隨著時間的推移,它可以逐漸將黑洞初始狀態的信息釋放出來,并在黑洞完全蒸發時恢復到原來的純態。因此,整個過程中信息是守恒的。這種看法符合量子力學的基本原則,認為即使在黑洞蒸發過程中,信息也不會徹底消失。

蒸發殘余說

第三種觀點認為,黑洞在蒸發時會留下殘余,并不會完全消失殆盡。當黑洞縮小到一個極其微小的尺度時,量子效應開始主導作用,讓黑洞停留在這個極小的狀態下。這時,所有的信息就像被存放在一個“微型存儲器”里,仍然可以得到保留。

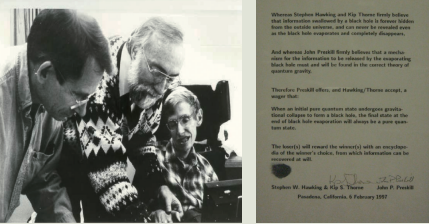

黑洞信息佯謬作為理論物理學中最著名的難題之一,還在科學家之間形成過一次有趣而著名的賭注。1997年,加州理工學院的物理學家約翰·普雷斯基爾與斯蒂芬·霍金、基普·索恩之間進行了一場著名的賭注。普雷斯基爾堅持認為,如果把一本百科全書扔進即將蒸發的黑洞,其全部信息仍然可以在某種形式下被恢復,不會有任何信息丟失。而霍金和索恩則持相反觀點,他們認為,隨著黑洞的蒸發,這本百科全書的信息將會完全喪失,最終只剩下不含有任何有用信息的熱輻射。

圖從左至右分別是普雷斯基爾、索恩和霍金;右圖是三位物理學家當時簽署的賭約

這場賭注在2004年迎來了終局。在第17屆廣義相對論與引力國際會議上,霍金承認黑洞的信息并不會完全消失,而是會通過某種機制逐漸逃逸。為了兌現賭注,霍金向普雷斯基爾贈送了一本《終極棒球百科全書》,并開玩笑說,信息的丟失就像是“燒掉了一本百科全書”,也許應該送給普雷斯基爾一堆百科全書的灰燼才更合道理,以此象征黑洞中信息的丟失。

然而,盡管霍金在這場賭局中認輸,基普·索恩卻并未完全接受這一解釋。索恩認為霍金的證明尚未完全解決黑洞信息悖論。因此這場爭論仍未徹底結束,科學界也尚未形成完全的共識。幾十年過去,科學家們也相繼提出了種種理論嘗試解開這個困惑。但直到今天,我們對信息是如何從黑洞中逃逸依然是一無所知。霍金輻射的量子態、黑洞蒸發的最后階段會發生什么,這些問題或許只有等到量子引力理論最終被揭示的那一天才會水落石出。

參考文獻

[1]阮善明,安宇森,李理.黑洞信息佯謬[J].物理,2020,49(12):797-805.

[2]馮中文.黑洞的演化與引力波的相關問題研究[D].電子科技大學,2017.

[3]陳德友.黑洞霍金輻射、對偶性及相關問題的研究[D].電子科技大學,2011.

[4]鮮俊蘭.黑洞的熱力學性質及其RVB方法研究[D].廣州大學,2024.

策劃制作

作者丨蔡文垂 中國科學院長春光學精密機械與物理研究所 研究生

審核丨劉茜 北京天文館研究員

來源: 科普中國新媒體

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國新媒體

科普中國新媒體