在日本,有個名字聽起來就讓人脊背發涼的話題——“南海海槽大地震”。8月15日下午,日本政府宣布結束了為期一周的“巨大地震注意”警報。

故事要從北京時間8月8日15時42分(當地時間8月8日16時42分)說起,在日本九州島附近海域發生7.1級地震,震源深度30公里,震中位于北緯31.80度,東經131.70度。

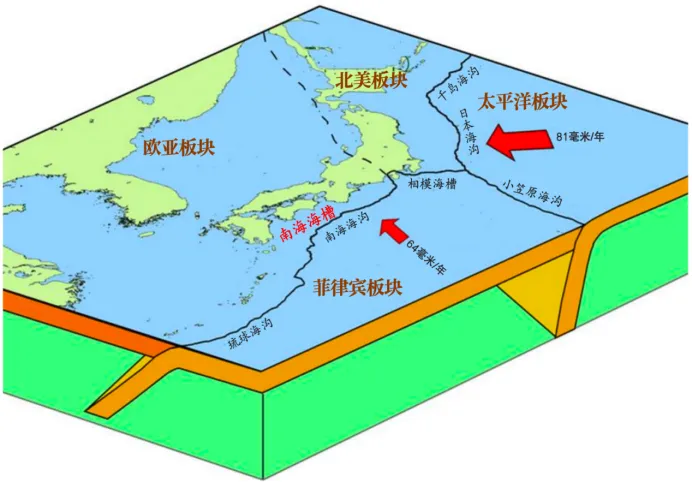

宮崎縣近海地震震中位置以及周圍地理環境

對日本以及鄰近海域來說,7級左右地震并不是一個特別罕見的事,況且這例地震的震中位于海域,盡管從千葉縣到鹿兒島縣觀測到了海嘯現象,但并沒有造成人員遇難。

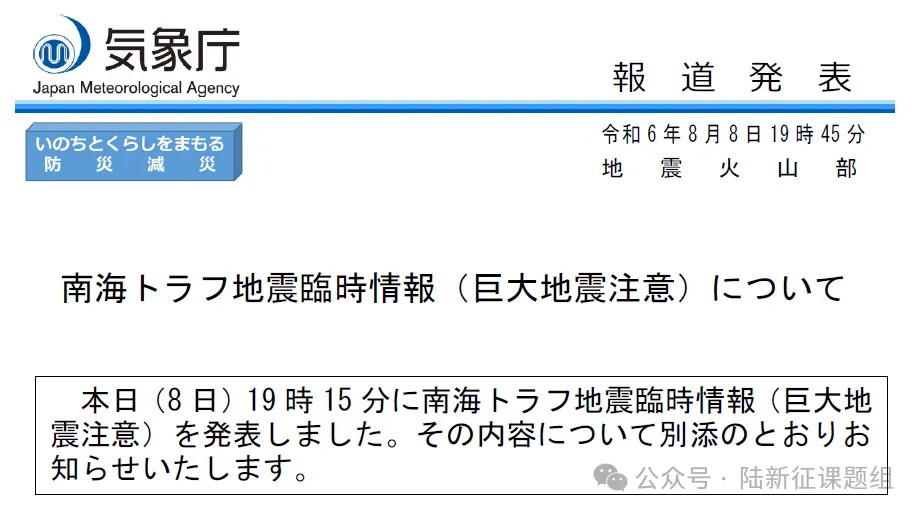

然而,就在地震發生后2個小時,一則由官方(日本氣象廳)發布的**“巨大地震注意”警報**,卻讓這次地震的“影響力”陡然升級——沿岸城市出現居民搶購大米食用油等物資的現象,多地民宿出現退訂潮深度影響了暑期的日本旅游。

警報信息稱,未來一周左右南海海槽發生后期地震的可能性高于正常水平。根據日本的地理概念,在西日本南岸海底,菲律賓板塊向歐亞大陸板塊下方俯沖形成**“南海海溝”,由海溝向陸地平整過渡的區域稱為南海海槽**。

根據警報信息的提示,南海沿岸多地開設了避難所。在設想可能受災的地區,防備地震的工作全面展開。一周以后,也就是8月15日,日本氣象廳宣布解除該“巨大地震注意”警報。

01 全民直面南海海槽大地震

日本陸域以及周邊海域是世界上少有的地震多發地帶。從構造環境上看,它受到太平洋板塊、菲律賓板塊、歐亞板塊和北美板塊的復雜作用力。

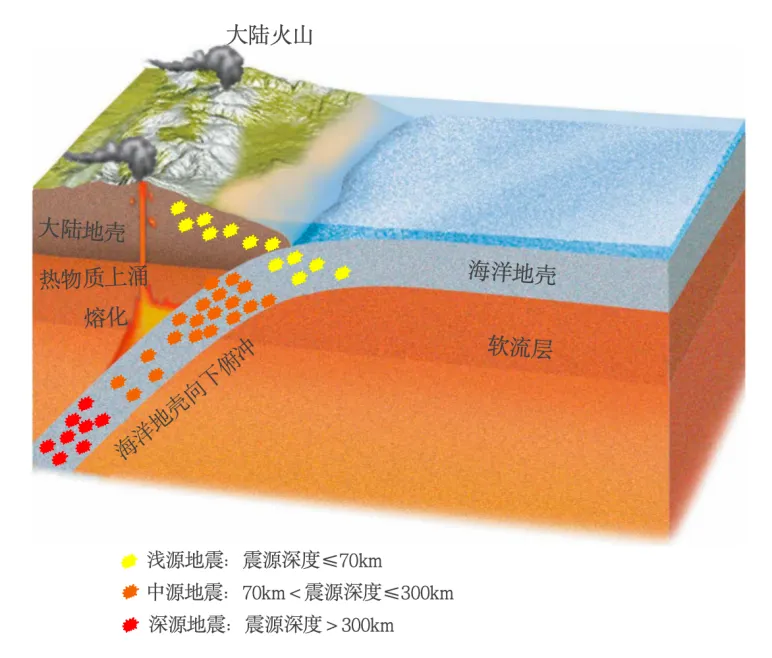

其中,海洋板塊太平洋板塊和菲律賓海板塊在以每年幾厘米的速度向陸地板塊(北美板塊和歐亞大陸板塊)移動,海洋板塊由于密度較大因而俯沖到密度較小的陸地板塊下方,陸地板塊承受不住巨大作用力的拉扯而向上躍起,這就是板塊邊界的地震。2011年東日本9.1級地震就是典型的板塊邊界地震。同樣具有典型板塊邊界特征的還有位于日本南海和東南海一帶的地震。

日本本土受到四大板塊的共同構造作用

這兩個區域的地震同屬于菲律賓板塊向歐亞板塊俯沖運動的構造活動背景,較重的菲律賓海板塊俯沖到下方,與較輕的歐亞板塊巖層之間產生“閉鎖”并逐漸蓄積彈性能,并且積累速度較快,菲律賓板塊在該區域以每年超過60毫米毫米的速度消失于歐亞板塊下方。

彈性能量蓄積到一定程度超過了巖層之間閉鎖咬合的極限,于是引發地震并釋放能量。并且,由于發震地區位于太平洋海底,地形條件、海水深度和構造運動(俯沖)特點,都意味著一旦發生大地震引起海嘯的可能性極高。

海洋板塊向下俯沖與大陸板塊接觸面產生一系列地震

02 大震復發周期和同震效應

通過將板塊構造理論與區域斷層系統的詳細地質測繪相結合,地質學家可以相對可靠預測哪些斷層可能長期產生地震。然而,精確地指出某一斷層在大地震中何時會破裂是非常困難的。

如果讓地震學家預測某一特定地區下一次大地震的時間,他們的回答很可能是:“距離上一次大地震的時間越長,下一次地震就會越早。”在未來地震中積累斷層滑動釋放的應變所需的時間,可以從相對板塊運動的速度和預期的斷層滑動規模中計算出來。于是,大地震的**“復發周期”**作為重要并且靠譜的預測手段被提出來。

如果這個復發周期長達幾千年甚至上萬年,那么顯然無法通過足夠的案例來研究并且預測下一場地震。然而,有一些區域大震的復發周期也就一百多年,那么就有充分的震例統計來佐證這個肉眼可見的規律。

南海海槽大地震就是這樣一個典型。

從歷史震例統計中大致可以明確,南海海槽大約以100~150年為間隔反復發生大規模地震,并且這個復發間隔周期有逐漸縮短的趨勢。距離上次南海海槽地震(1944的8.2級地震和1946年的8.4級地震)已經過去了接近80年,如果按照1854年南海地震與1944年東南海地震的90年間隔算,還有大約10年時間就無限逼近大震復發周期。根據日本地震調查委員會的長期評估,今后30年南海海槽地區發生8-9級地震的概率為70-80%,明確指出發生大規模地震的迫切性。

南海海槽區域發生大規模地震具有明顯的的重復規律性。

圖片來源:日本氣象廳《南海海槽地震相關解說情報》(第9號)

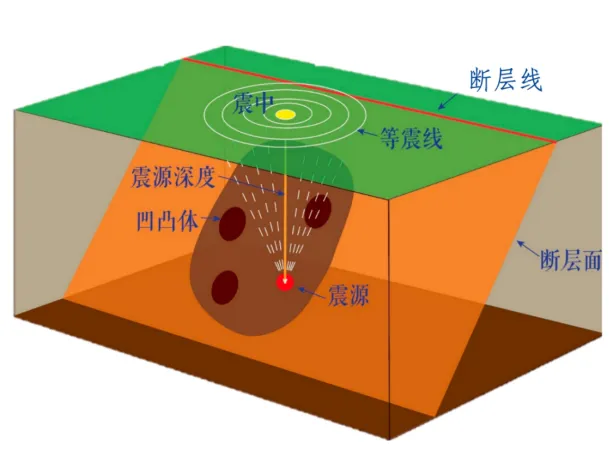

然而,統計規律告訴日本的還不僅僅是復發周期這一個特征,同震效應是另一個可以作為預測突破的點。相互作用的地塊巖層之間形成“閉鎖”的并不止一處,這種互相咬合閉鎖的單元有一個別稱叫**“凹凸體”**。

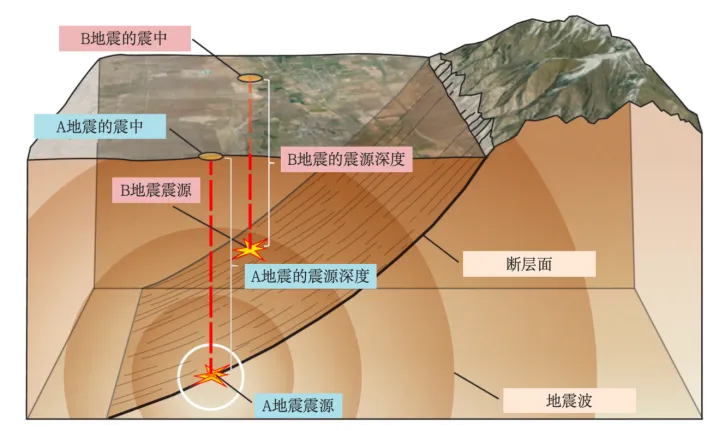

隨著板塊相對運動,積累的彈性能沖破某一處凹凸體的閉鎖狀態引發地震,同時也會對其他凹凸體的閉鎖狀態產生影響,甚至這種影響在短時間內就能引起連鎖反應。這也就意味著可以通過某一場大地震的發生,從同震效應的角度,預判另一場大地震的發生。

震源破裂面與凹凸體閉鎖帶

不同閉鎖區域地震連鎖反應示意圖

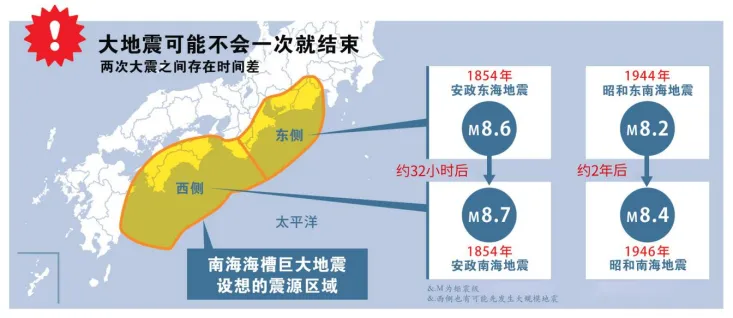

然而,這種連鎖反應的時間間隔同樣是難以準確把握的,比如在最近的南海海槽沿岸發生大規模地震的兩個事例中,1854年8.6級地震發生在海槽東側,32小時后海槽西側發生8.7級大地震;而1944年同樣也是海槽東側先發生地震,然而2年后西側區域才發生規模相當的大地震。

南海海槽歷史震例同震效應示意圖

圖片來源:日本氣象廳南海海槽大地震宣傳海報

可以看出,之所以能對南海海槽未來一段時間發生大地震的概率開展預測,主要基于兩個已知規律,一是同一個構造環境和彈性能量積累速度下的**“大地震復發周期”,另一個就是根據已有震例統計該區域斷層面呈現多次破裂的“同震效應”**。然而,知道有大地震復發周期并且在逼近周期,知道有同震效應,但是預測發生大地震準確的時間節點非常困難。

03****“巨大地震注意”警報并不是地震預報

盡管“巨大地震注意”警報持續了一周,但并不特指在一周內南海海槽將會發生大規模地震,而是根據程序啟動的一項警告信息,目的在于提醒民眾考慮做好防災應對措施,主要包括再次確認平時的防震準備以及必要時實施自主避難,相應地區也應及時設立并開放避難場所等。

根據日本氣象廳針對南海海槽大地震發布警報信息的流程,具備了以下兩個條件之一即可向公眾發布“巨大地震注意”警報:第一個條件是假設震源區域內的板塊邊界發生了7.0級以上8.0級以下的地震;第二個條件是地殼應變等觀測手段的數據顯示出在短期間內板塊邊界緩慢滑動的速度有明顯不同。顯然,這次發布“巨大地震注意”是因為宮崎縣近海的7.1級地震滿足了第一個條件。

不過,針對南海海槽大地震發布警報信息并不只有“巨大地震注意”這一種,還有一個更高等級的警報信息,稱為**“巨大地震警戒”**。它的啟動條件只有一個:南海海槽沿岸假想震源區域內的板塊邊界發生8.0級以上地震。

“巨大地震警戒”對民眾的防災應對準備提出了更高的要求,除了再次確認已有的防災準備以及隨時準備實施自主避難以外,還要求有能力者做好一旦發生重大地震對受困人群實施幫助的準備。同樣,警戒的時間也是一周起,視情延長至二周甚至更長時間。

日本氣象廳、總務省消防廳等發布的“巨大地震注意”警報

無論“巨大地震注意”還是“巨大地震警戒”,其本質上都是對民眾防災應對的提醒,而不是字面理解的地震預測。解除了“巨大地震注意”警報,并不意味著南海海槽大地震的風險有所降低。巨大地震遲早會發生。或者明天,或者十年后,都有可能。這次日本官方發布“巨大地震注意”警報的事件,最大的意義是對未來赴日旅游觀光特別是去關西地區的國人而言,需要做好隨時可能遭遇南海海槽大地震的應急準備。

最后,南海海槽一旦發生巨大地震,受影響的也不僅僅是日本國民,韓國和朝鮮的西海岸地區甚至中國東部沿海地區也將面臨威脅,海嘯波可能穿越日本海以及中國的黃海和東海,盡管距離震源較遠,但海嘯的威力不可小覷,必須提前做好防范準備,不要以為中國東部沿海高枕無憂了,畢竟過去的案例有波及記錄。

近距離遭遇 1m 高海嘯

歷史上發生在日本南海海槽的1707年寶永地震和1854年安政地震,引起的海嘯都抵達了我國華東沿海,其中史料記載分布較為豐富的是1854年安政東海地震,震級8.6級并引發海嘯,我國沿海各地府志留有廣泛記載,譬如“江蘇如皋海嘯,淹斃多人”;“上海黃埔水沸,有高二三尺者”等。

有一句話永不過時:大地震通常會在人們快要忘掉它時,突然來襲。

來源: 科小二

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科小二

科小二