在大山邊、遠離人群的地方,支起幾口“大鍋”,它們像朝著太陽的向日葵,終日面向天空。聆聽“天籟”就是它們的主要作用:坐標地球,張開“雙耳”,去捕捉宇宙起源的“聲音”——

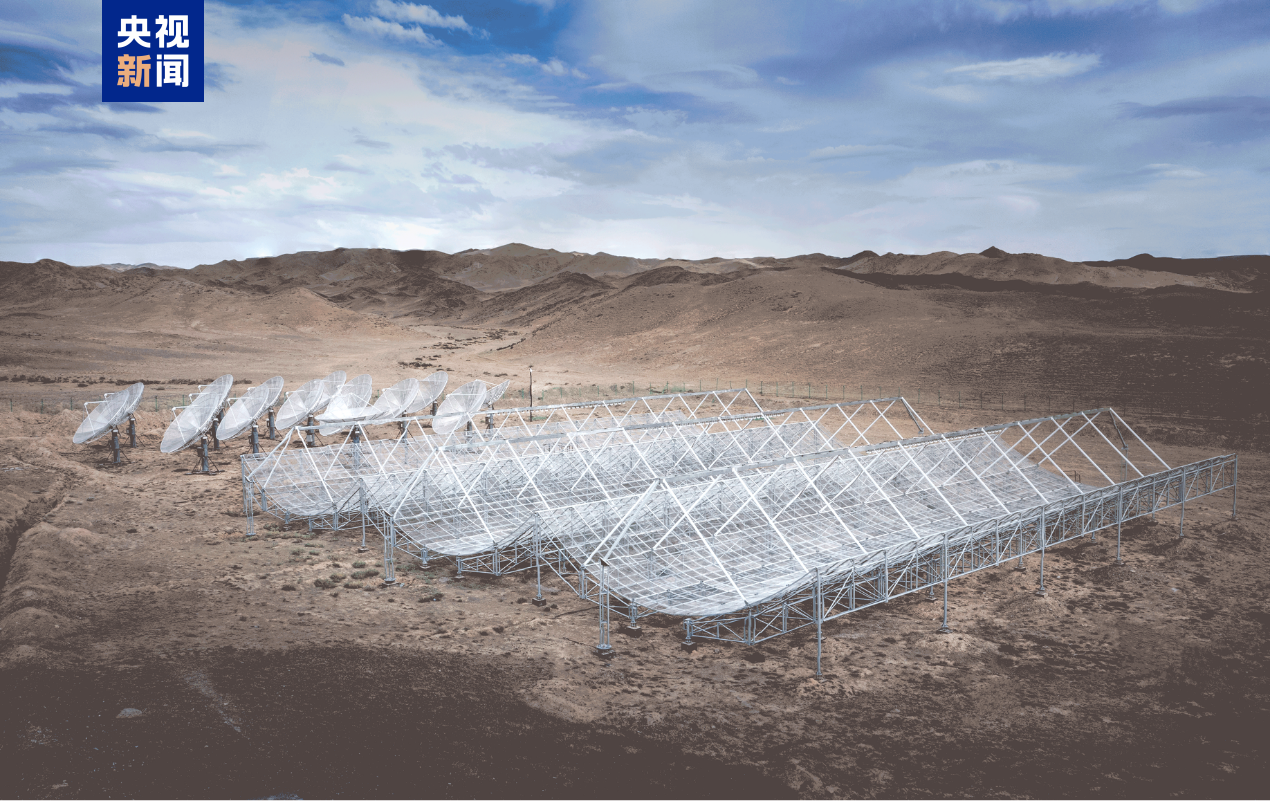

天籟陣列。圖源:國家天文臺

日前,位于我國新疆哈密的科學項目“天籟”實驗,通過平方公里陣列天文臺認證,入選平方公里陣列射電望遠鏡(SKA)“探路者”。

“每個字都認識,但完全看不懂?”在相關詞條的熱搜上,網友們表示“不明覺厲”。又一個科學大裝置,人類離宇宙探索進程又進一步?為此,記者聯系到天文領域科普專家、全國科普工作先進者曹林,解讀“天籟”背后的科學原理。

射電望遠鏡,是一個大型“收音機”

據相關媒體報道,“天籟”一詞,來源于莊子的《齊物論》,意為宇宙萬物自然之聲,“天籟”實驗探測宇宙重子聲波,由此得名。

天籟柱形射電陣列 圖源:央視新聞

天籟項目由中國科學院國家天文臺主持建設,目前已建成的,是兩種構型的望遠鏡陣列:一個由3個柱面反射面天線組成的柱形射電陣列和由16個拋物面天線組成的碟形射電陣列。

它們的類型屬于“射電望遠鏡”,并且“排兵布陣”,形成了一個較大的陣列。

“射電天文學是一門非常年輕,同時非常具有專業性的學科。”曹林試圖用“大白話”介紹射電望遠鏡的工作原理,但避不開的還是“電磁波”“宇宙大爆炸”“中性氫”等每個都能單獨延伸出一門課的天文詞匯。

《宇宙探索編輯部》劇照

首先從射電開始了解。在電影《宇宙探索編輯部》中,唐志軍(角色名)用電視的“雪花點”來接收來自外太空的信號,他對著銀幕外的人鄭重其事地說:“這不是普通的雪花點,這是宇宙誕生時的余暉。”

“這種說法其實并不準確,老式電視的天線無法簡單地接收到宇宙微波輻射,但是人類確實是在無線電活動中,逐漸發現了宇宙存在一個‘背景音’,這是宇宙大爆炸時的能量以微波形式存在的無線電輻射,分布到了整個宇宙當中。”曹林解釋道。

“宇宙微波背景輻射就屬于一個大爆炸的‘遺跡’,屬于射電天文學的典型場景,而射電望遠鏡就是觀測和研究天體射電波的設備。”曹林介紹,無線電和微波我們平時所見的光都屬于電磁波,地球大氣層吸收了來自宇宙的大部分電磁波,只有?可見光和部分無線電波可以穿透,因此,天文學中將這些頻率在30MHz-300GHz的電磁波稱為射電波。

除了宇宙微波背景輻射,射電類天體比如中子星、脈沖星或星云、射電暴都能發出射電信號。曹林表示:“更通俗地看,射電望遠鏡更像一個‘收音機’,通過接收不同的信號,可以去發現不同的天體現象,甚至它未來演化的進程。”

地球望遠鏡“組團”掃描宇宙

中國科學院院士常進曾在接受采訪時表示,我國這幾年天文學發展很快,現在是射電天文一枝獨秀。曹林認為,此次“天籟”入選平方公里陣列射電望遠鏡(SKA)“探路者”,正是對我國先進射電天文技術的一種證明。

SKA是一項全球多國合資建造和運行的新一代射電望遠鏡,目前正在南非、澳大利亞建設,它的等效接收面積達平方公里級,以史無前例的超高靈敏度和科學發現能力,建成后將成為地球上最大、最先進的科學設施之一。

“同口徑射電望遠鏡的分辨率遠遠低于光學望遠鏡,所以人類會打造口徑巨大的望遠鏡去提高觀測的靈敏度,”曹林介紹,“比如中國天眼FAST,它的口徑就能達到500多米。在很多科幻小說中,也會利用天體自身去作一個射電望遠鏡的功能,達成觀測目標。”

中國天眼FAST 圖源:新華社

當現實地理空間不夠時,聰明的地球人想到,如果把各種各樣的望遠鏡放在一起,集合數據,排成一個射電望遠鏡陣列,來獲得更多具有科學價值的射電天文數據。

“如果站在宇宙視角,地球只是渺小的一個點。對于我們來說,國和國之間可能擁有遙遠距離的射電望遠鏡,一旦‘組團’,就是突破了地理限制的,更大的地球‘收音機’。”曹林說。

可想而知,當這只地球“巨眼”掃描宇宙,曾經模糊不清的天體勢必將變得更加清晰,也將進一步幫助人類認識宇宙和基本物理規律。而此次入選成為“探路者”,天籟實驗的相關技術以及最新發現,將為SKA提供新的科學探索機遇,應用到未來的射電望遠鏡建設中。

仰望星空,和宇宙多作“溝通”

此次“天籟”實驗的一大目標是發現神秘暗物質,它無法被看見,但組成了宇宙總量的26.8%。科學家們發現,暗物質質量所提供的引力保證了星系和星系團的存在不四散橫飛,它也是驅動宇宙加速膨脹的未知能量。

“關于暗物質的研究還在起步階段,科學家們至今仍未找到暗物質本身。”曹林認為,“天籟”以中性氫探測研究為“鑰匙”,去搜尋暗物質,正是走向宇宙起源奧秘的重要步伐。

日常生活中,我們無法感知到無線電或遙遠星系的存在。但宇宙,是和我們遙不可及又息息相關的存在。

比如太陽黑子的活動,會影響我們的衛星活動,進一步影響手機信號,網絡通訊等;又或者人類生命的誕生,是因為我們處在了太陽系宜居帶中,在這一范圍內,水可以以液態方式存在,人體代謝才成為可能;再進一步,天文學家卡爾·薩根曾說,我們身體里的氮,牙齒里的鈣、血液里的鐵,都是大爆炸時的萬千星辰散落而成……

“所以每個人都是星星的孩子,搜索宇宙、了解宇宙,發現宇宙的起源,從科學觀和人文觀上來說,都意義巨大。”曹林說道。

2024年8月12日夜間在湖北省武漢市黃陂區拍攝的英仙座流星雨。圖源:新華社

臨近10月30日“中國天文日”,曹林也期待更多的普通人能加入天文愛好者的隊伍。“仰望星空是人類的一種本能,了解它是開拓世界觀的過程,也是一次科學知識和科學素養的提升。”

“我覺得,每一個普通人能可以留心身邊的天體現象,比如流星、日食、月食、彗星,擁有一些觀測的基礎能力,是我們保持和世界溝通的方法。”曹林說。

來源: 潮新聞

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

浙江省科學技術協會

浙江省科學技術協會