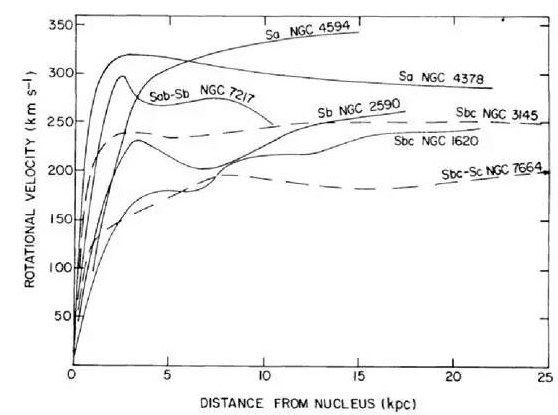

自從牛頓提出引力定律以來,科學家對天體的運動規律便有了相對準確的預測模型。無論是從蘋果從樹上落地,還是行星圍繞太陽的軌道,這些現象都可以通過引力定律來解釋,科學家甚至僅通過理論計算便預先得知了海王星的存在。按照經典的牛頓引力理論,星系中的恒星和氣體受到星系中心引力的作用,其旋轉速度應該隨著離中心距離的增加而逐漸減小。比如我們所居住的太陽系,其中的行星運動便是越靠近太陽的行星運行速度越快,而越遠離太陽的行星則運行越慢。

然而隨著光譜儀的發展,科學家在通過對越來越多星系的旋轉曲線進行測量發現,不論是在螺旋星系還是橢圓星系中,外圍恒星的旋轉速度幾乎與星系中心保持一致,而不是預期的逐漸減慢。這樣的觀測結果意味著在星系的外圍一定存在一種無法用可見物質解釋的額外引力,支撐著恒星以超乎預期的速度旋轉。

這一發現最早可以追溯到20世紀30年代,瑞士天文學家弗里茨·茲威基在研究后發座星系團時注意到這一現象。茲威基發現,星系團中星系的運動速度遠遠超過了星系團的可見物質所能提供的引力。按照傳統的引力定律,如果沒有足夠的引力來約束這些星系,它們早就應該被甩出星系團。但事實卻并非如此,星系團中的星系依然穩定地聚集在一起。基于這種觀測結果,茲威基提出了一種大膽的假設:在星系團中存在一種我們看不見的“暗物質”,其質量遠遠大于可見物質,提供了額外的引力來維持星系團的結構。但在當時,這種觀測結果與相關推測僅局限于個別星系中,其對暗物質的概念也更加模糊。

到了1980年代,杰出的女性天文學家、暗物質研究先驅維拉·魯賓及其同事通過觀測大量螺旋星系的旋轉曲線,進一步證實了暗物質的存在。魯賓在她的研究中發現,星系外圍恒星的旋轉速度與星系中心恒星的速度幾乎相同,這種情況在數百個星系中都得到了重復驗證,其中包括距離我們所處銀河系最近的仙女座星系。

圖維拉·魯賓與旋轉速率曲線

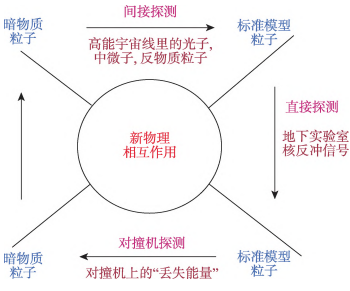

既然天文學的觀測結果說明了宇宙中存在大量暗物質,其甚至占全部物質總質量的85%。但僅以理論推衍卻是無法呈現出直觀的效果,想要對暗物質進一步展開研究,就必須捕捉到它。什么是暗物質,它是氣態、離子態、還是哪一種未知的狀態?我們選取一些探索方式展開介紹。

圖暗物質多種實驗探測方式原理示意圖

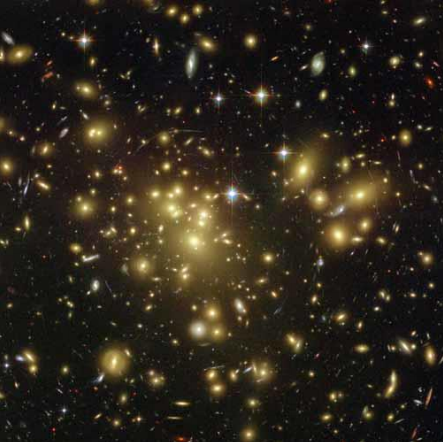

引力透鏡:通過光的彎曲窺探暗物質

引力透鏡不是常規概念中真實存在的透鏡,而是一種現象,是愛因斯坦的廣義相對論預言的一種宇宙效應。簡單來說。當光線經過一個巨大質量的天體附近時,光的路徑會發生彎曲,就像透過一塊巨大的放大鏡或透鏡。哈勃太空望遠鏡在阿貝爾1689星系團中的觀測結果為研究提供了重要支持。

圖Abell1689的強引力透鏡效應

阿貝爾1689是一個距離地球大約22億光年的巨型星系團,其內部包含著數千個星系和大量的暗物質。哈勃太空望遠鏡拍攝到的圖像中,顯示出強引力透鏡效應形成的“透鏡弧”,這些彎曲的光弧實際上是來自更遙遠背景星系的光在穿過阿貝爾1689時被彎曲的結果。通過分析這些彎曲的光線,科學家們可以推算出阿貝爾1689星系團的質量分布。引力透鏡效應如暗物質留下的“指紋”,幫助科學家繪制出看不見的質量是如何在宇宙中分布的。

黃金探針:地下實驗室的核反沖信號

既然無法直接觀測暗物質的形貌,那么捕捉暗物質與普通物質發生的微小反應是一種可行方案。當暗物質穿過實驗探測器會撞擊到探測器中的原子核,使得原子核發生反沖。這種反沖非常微弱,就像是我們用微風吹動了一粒塵埃,幾乎難以察覺。所以暗物質探測實驗的首要挑戰是如何屏蔽來自宇宙射線的干擾。宇宙射線是來自外太空的高能粒子,穿透力極強,這種信號會干擾真正的暗物質粒子信號,因此實驗必須采取多重屏蔽措施。

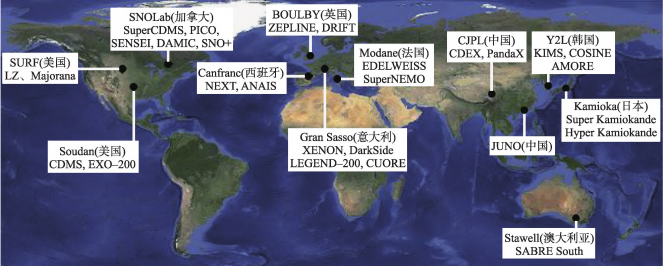

科學家們選擇將實驗室設置在深山或礦井之下,利用厚厚的巖石層作為天然屏障,才能將宇宙射線的強度降低到可接受的水平。隨著深度的增加,宇宙射線的強度會指數級減弱。故此,世界各國都在大力建設深地下實驗室,用于暗物質探測研究,例如位于南達科他州的DUSEL、加拿大的SNO、法國的Modane以及位于我國四川省錦屏山的錦屏地下實驗室(CJPL)。

錦屏地下實驗室是全球最深的地下實驗室之一,巖石覆蓋超過2400米。由于其深度和天然屏蔽效果,錦屏地下實驗室被認為是目前全球背景輻射最小的實驗室之一,成為PandaX-4T和CDEX等暗物質探測項目的重要基地。

圖世界各地代表性地下實驗室和暗物質與中微子實驗

痕跡追蹤:來自太空的宇宙射線

理論上的暗物質候選體多種多樣,其中一種稱為“弱相互作用大質量粒子”(weaklyinteractingmassiveparticles,WIMP)的候選粒子被認為最可能構成暗物質。對它們的間接探測就是探索其發生湮滅或衰變后留下的痕跡,如伽馬射線、宇宙射線或者幽靈般的中微子等。

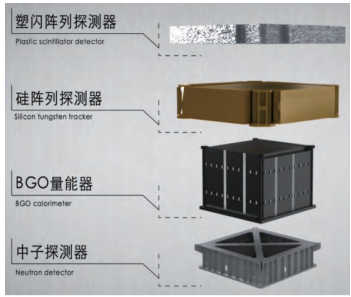

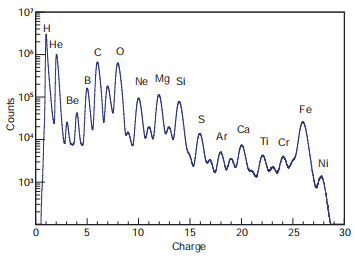

伽馬射線是一種能量極高的電磁波,通常會在宇宙中非常劇烈的事件中產生,比如超新星爆發或黑洞周圍的劇烈活動。但如果暗物質粒子在相互碰撞時發生了湮滅,就有可能釋放出伽馬射線。當觀測到宇宙中某處的伽馬射線的亮度比預期要高得多時,便可以猜測是大量暗物質粒子在此區域發生了湮滅。除了伽馬射線,科學家們還在追蹤一種特殊的粒子流--宇宙射線。它通常是由太陽風、超新星爆發或其他天體事件產生的。但如果暗物質粒子在湮滅或衰變時也釋放出這些粒子,我們就能在宇宙射線中找到一些異常,它們可能會產生一種特殊的粒子對,比如正電子和反質子。為了觀測并分析伽馬射線與宇宙射線等信息,中國科學院部署了戰略性先導科技專項支持,DAMPE衛星--“悟空號”于2015年研制完成并于當年12月17日成功發射。

、

、

圖悟空號探測器配置示意圖與其對宇宙射線例子電荷的測量結果

悟空號的能量分辨率極高,其傳回的數據中觀測到約250個伽馬射線源,包括活動星系核、脈沖星和脈沖星風云、超新星遺跡、伽馬射線雙星等天體類別。

暗物質,這一看不見、摸不著的神秘物質,是籠罩在宇宙中的一片烏云。盡管它不發光也不反射光,但它的引力作用無處不在,塑造著星系的旋轉、宇宙的結構,甚至可能影響著宇宙的未來。在追尋它的過程中,人類就像黑暗中前行的旅人,從20世紀早期的星系旋轉異常,到維拉·魯賓的開創性觀測,再到現代引力透鏡的微妙彎曲和地下實驗的“黃金探針”,科學家們正在用多種手段拼湊出暗物質的輪廓。

各國最先進的探測器和實驗室,就像在無邊夜色中點燃的無數螢火蟲,正為這片黑暗帶來微光。引力透鏡的光彎曲、伽馬射線望遠鏡的異常信號、液態氙探測器中的核反沖閃光……這些點滴的“微光”正在逐漸匯聚,指引我們向著答案的方向前行。

參考文獻

[1]徐世佳.Abell1835強引力透鏡效應的研究[D].上海師范大學,2015.

[2]袁強,常進.暗物質粒子探測衛星研究進展[J].科學通報,2021,66(11):1299-1306.

[3]祖磊.暗物質相關理論研究[D].中國科學技術大學,2021.

[4]肖夢姣,黃俊挺,韓柯,等.暗物質探測和無中微子雙貝塔衰變實驗[J].現代物理知識,2024,36(01):13-21.

策劃制作

作者:蔡文垂 中國科學院長春光學精密機械與物理研究所研究生

審核:劉茜 北京天文館研究員

來源: 科普中國新媒體

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國新媒體

科普中國新媒體