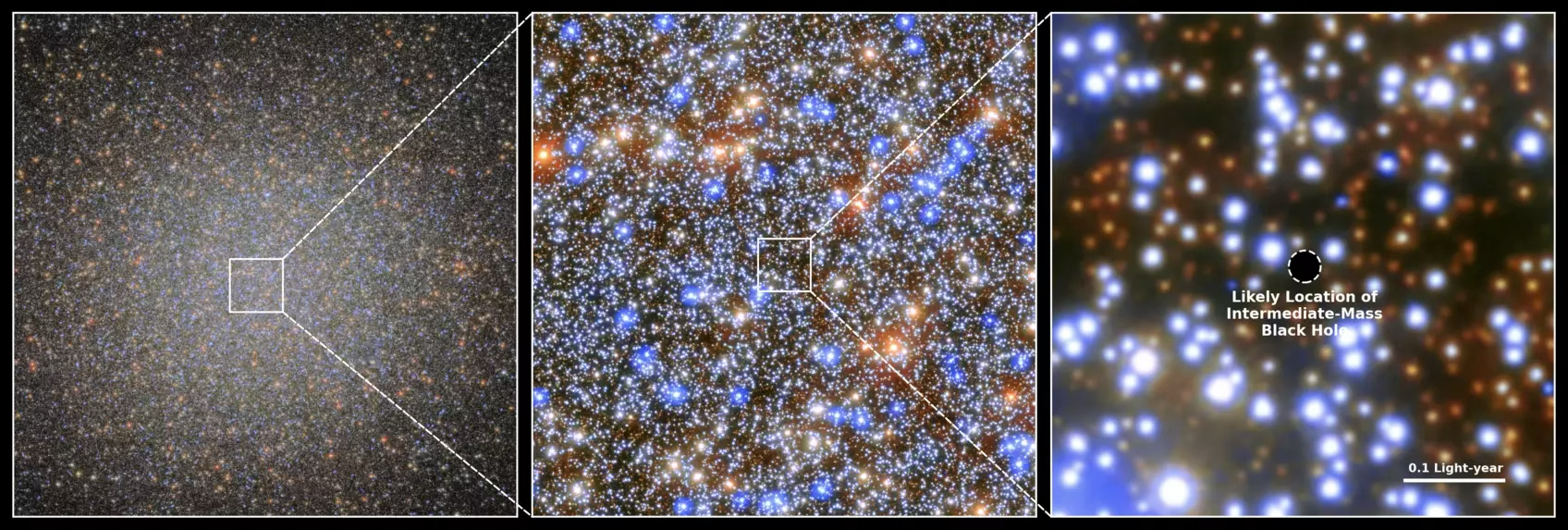

半人馬ω球狀星團的中心隱藏著一個中等質量黑洞。圖:ESA/Hubble & NASA, M. H?berle (MPIA)

什么是黑洞?在天體物理學中,它被認為是一個引力強大到連光一旦跨越它的邊界都無法逃脫的致密天體。在過去數十年的觀測中,天文學家已經觀測到了兩類黑洞:一種是質量介于5到150倍太陽質量的恒星級黑洞,這類黑洞非常普遍,僅在銀河系中就大約有數億個;另一類是質量為太陽質量的數十萬倍到數十億倍的超大質量黑洞,它們位于星系的中心。

一直以來, 天文學家都懷疑,在這兩類黑洞之間應該還存在著中等質量黑洞。然而,尋找這種黑洞被證明是極其困難的,在過去只發現了少數中等質量黑洞的候選,但一直備受爭議。2024年7月10日,在一項發表于《自然》雜志的研究中,天文學家宣布他們在半人馬ω球狀星團的中心找到了存在中等質量黑洞的確鑿證據。

那么,為什么尋找中等質量黑洞如此困難?

首先我們需要知道,黑洞本身是不發光的,所以我們不能直接看到它們。但天文學家已經找到了幾種可以間接觀測到他們存在的方法:

第一種方法是探測黑洞周圍物質發出的光:宇宙中存在著許多由黑洞和恒星組成的雙星系統,如果它們靠得足夠近,那么黑洞的強大引力就會吸引恒星身上的氣體。這些氣體并不會直接全部落入黑洞,而是會在黑洞的周圍形成一個吸積盤。吸積盤中的氣體在向內旋轉的過程中升溫,所以會發出可被探測到的X射線。

第二種方法是捕捉引力波:當兩個黑洞相互靠近、并合時,一部分質量就會轉化為引力波向外輻射。通過分析接收到的引力波信號,就可以推斷出黑洞并合前的質量。

第三種方法是追蹤恒星:由于黑洞的引力非常的強,所以它會嚴重影響附近恒星的運行軌跡。如果我們能夠觀測到一些有著奇怪行為的恒星在繞著某個看不見的點在運行,那極有可能就是黑洞。天文學家就是通過這個方法確定了銀河系中心有一個質量為400多萬倍太陽質量的超大質量黑洞。

第四種方法是拍攝:科學家可以通過連接散布在全球的射電望遠鏡,對位于星系中心的超大質量黑洞進行成像,我們會看到預測中的一個明亮的環狀結構包圍著一個暗弱的中心區域。

理論上,這些方法都適用于尋找中等質量黑洞。但在實際觀測中卻會遇到問題,比如最有可能隱藏這類黑洞的地方位于球狀星團的中心,但多數恒星團的物質密度實際上并不高,所以黑洞沒有與之相互作用的氣體,也就不會發出容易探測到的X射線信號;又比如,兩個中等質量黑洞并合會發出低頻引力波信號,但目前的引力波探測到對低頻引力波并不靈敏。

在這項研究中,天文學家所使用的方法是追蹤恒星,他們將目光瞄準了距離我們17000光年的半人馬ω球狀星團。

半人馬ω包含了大約1000萬顆恒星,是銀河系中已知最大的球狀星團。天文學家普遍認為,它是一個被銀河系吞并的古老矮星系的核心。在吞并的過程,這個矮星系失去了除了存在于核心之外的所有其他恒星。在中心的黑洞也會被“凍結在時間里”,也就是說它沒有辦法繼續生長,將一直保持在半人馬ω被銀河系吞并時的大小。為了驗證這一假設,就有必要探測到半人馬ω中心的黑洞。

在最新的研究中,研究人員意識到,如果他們能夠在半人馬ω球狀星團的中心黑洞周圍識別出預期的快速移動的恒星,那將是一個確鑿的證據。然而,為恒星的運動創建一個巨大的目錄并不是一件容易的事情。研究人員通過研究哈勃太空望遠鏡拍攝的500多張半人馬ω球狀星團的圖像,測量位于星團內的140萬顆恒星的速度。最終,他們幸運地在半人馬ω球狀星團中心的一個小區域里,發現了七顆恒星正以超過半人馬ω的逃逸速度在運動。如果沒有中心黑洞在施加額外的引力,那么這些恒星應該已經逃離了星團的中心。

通過對其中移動最快的5顆恒星進行最可靠的測量,研究人員計算出那里應該存在著一個質量至少是8200倍太陽質量的黑洞。這正是一個中等質量黑洞。

半人馬ω球狀星團的中心隱藏著一個中等質量黑洞。圖:ESA/Hubble & NASA, M. H?berle (MPIA)

當然,也有人對此提出質疑,認為那里應該存在著一群小得多的黑洞,而不是一個中等質量黑洞。這種質疑凸顯了研究密集恒星環境的復雜性和挑戰。所以,未來還需要更多的觀測來證明半人馬ω球狀星團的中心是否真的存在一個中等質量黑洞。

那么,為什么要尋找這類黑洞呢?剛才我們提到的恒星級黑洞,在宇宙中是普遍存在的,這些黑洞通常是大質量恒星在耗盡所有燃料時,其核心最終在引力的作用下坍縮形成的。當然,并不是所有的恒星級黑洞都是這么產生的,有的質量非常大的恒星會直接坍縮,將其全部質量都轉化為黑洞;也有的黑洞是兩個中子星的并合的最終產物。然而,天文學家一直無法確認的是,星系中心的超大質量黑洞究竟是如何形成的。

根據目前的星系演化圖景,最早的星系應該有中等大小的中心黑洞,隨著這些星系的演化,黑洞會隨著時間的推移而增長,吞并周圍較小的星系(就像銀河系所做的那樣),或者是與較大的星系并合。也就是說,中等質量黑洞可能為超大質量黑洞的成長提供了第一個種子,所以找到中等質量黑洞有望幫助解決超大質量黑洞的形成之謎。

本文為科普中國·創作培育計劃扶持作品

作者:原理

審核:韓文標 中科院上海天文臺研究員

出品:中國科協科普部

監制:中國科學技術出版社有限公司、北京中科星河文化傳媒有限公司

來源: 星空計劃

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國創作培育計劃

科普中國創作培育計劃