9月24日上午,山東海陽市附近海域,一支穿云箭打破了蔚藍海面和天空的寧靜。萬眾注目下,搭載了八顆衛星的捷龍三號遙四運載火箭成功發射升空。

之江實驗室天基計算系統研究中心科研副主任李超,緊緊盯著向天狂飆的耀眼光芒,他和團隊半年來奮斗的心血——智加X2星載智能計算機,也正搭載于產自浙江、國星宇航的星時代-21號衛星隨火箭一飛沖天。

升空之后,火箭將星時代-21號等衛星送入預定軌道。智加X2一旦開機啟動,天上就多了一顆能看、會算的“智慧星”。

“捷龍三號遙四”運載火箭發射畫面 圖源:直播錄屏

智能計算機上天:

衛星也可以在云上做“計算”

由之江實驗室天基中心團隊研發的的第二代星載智能計算機智加X2,黑色,如移動硬盤一般大小,拿起來掂量掂量,分量不輕。在智加X2上天前夕,記者來到之江實驗室看到了這臺星載計算機的“真身”。

星載智能計算機智加X2概念圖 圖片由之江實驗室提供

“別看這不足1公斤的黑盒子小,里面可藏著32TOPS的算力,每秒能完成32萬億次的計算操作,”李超介紹,“它的功能就像天上衛星的‘大腦’,能實時智能處理星上遙感數據,也能進行系統軟件故障自檢和自恢復等。”

給衛星裝上一個“算力大腦”,意義非凡。此前,天上的衛星像一個“無情的攝影機器”,會對地面上的情況進行連續不斷地拍攝,然后等衛星過境中國時,將圖像傳到地面處理中心,進行圖片分析和處理。受限于網絡帶寬限制,部分圖像數據無法全部回傳地面,整個數據傳輸處理過程時間長、效率低、準確性也沒有保證。有了智加X2的存在,衛星可以從“天感地算”升級到“天感天算”,直接在軌道上處理和分析數據,通過智能算法實現對地球表面更為精細的觀測和監測。

比如衛星遙望地面時,如果有濃厚的云層遮擋,智能算法能直接分辨減少拍攝;當地球的另一端,正發生嚴重的火災事故,智能算法能夠直接分辨類似的自然災害問題,快速反應實時傳輸數據;又或者在農業領域,天上的智能計算機可以精準檢測農作物的生長狀況或產值,幫助農民優化種植方案,提高產量和質量……

除了實時高效、精確可靠的數據采集和分析能力,智加X2還能實現圖像的智能壓縮。“衛星拍攝一張圖片可能需要占4-5G的存儲空間,但我們在不影響圖像質量的情況下,可以將圖像壓縮十倍有效減少帶寬的使用和存儲空間的占用。”李超說道。

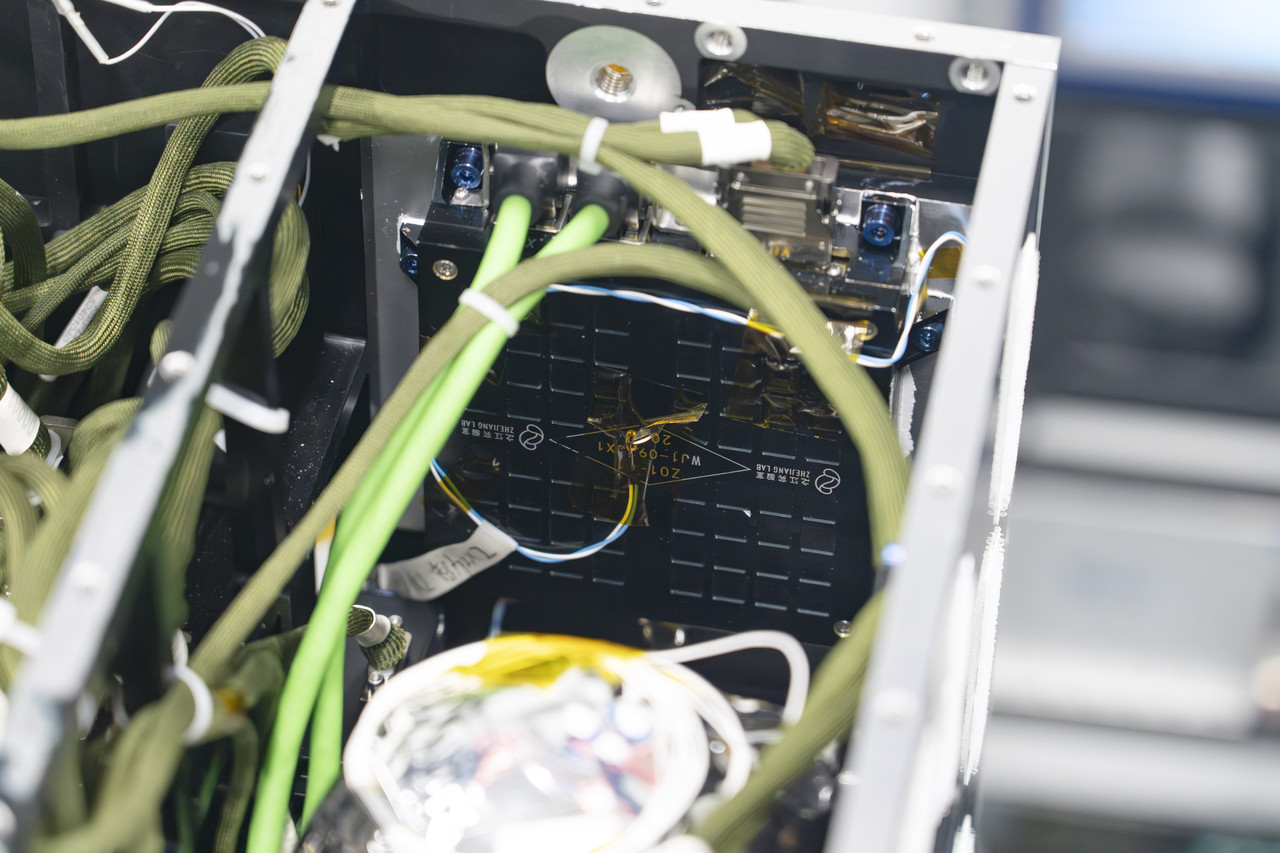

裝載在衛星上的智加X2 圖片由之江實驗室提供

最快的速度最低的成本:

半年迭代X1至X2

今年2月,智加X2的“前輩”第一代星載智能計算機已經搭載捷龍三號運載火箭飛上天空,半年時間里,智加X1運行情況良好穩定,已經開展了百余次測試,實現正常運行。

相較前一代,智能X2集成度更高,功耗降低了50%,體積和重量減輕了30%以上。航空航天材料要求高、成本高,李超告訴記者:“載荷重量能降低1g,和節約了1g黃金差不多。”

大幅度降低研發成本,并對功能進行升級迭代,僅僅用了半年時間,李超團隊是怎么做到的?李超說:“之江實驗室的優勢,就是我們能以最低的成本和最快的速度去完成技術目標。”

今年,之江實驗室探索建立了重點科研任務總體部制度,打造了太空計算系統科研任務總體部,跨中心、跨學科組建團隊,實行技術線和行政線“雙總制”。這樣的體制機制有效提升了科研效率,提升了科研強度。

“我們也吸取了很多傳統航天工程的優點,在自己需求的框架范圍內,設計了一套適合自身技術產品的研制方法。”李超解釋,比如之江實驗室的優勢在于智能計算,為了保證系統的安全性和可靠性,很多情況下都是通過軟件設計去彌補硬件上器件的不足。“現在我們就用算法有效實現了系統在軌重啟、自效驗、容錯等功能。”

李超和團隊實驗現場 圖片由之江實驗室提供

平均年齡30歲:

他們要在太空織密一張算力網

今年7月,當記者走進嘉興衛星中試基地時,這里進行著星載智能計算機與衛星的聯調聯試工作。來自之江實驗室的幾個年輕人,穿著全套工作制服,正加急調試智加X2的運行功能。他們時而在電腦上調整一行行代碼,時而走到一個銀色大鐵皮前,查看星載智能計算機的運行情況。

之江實驗室科研人員與國星宇航科研人員合作攻堅 圖片由之江實驗室提供

之江實驗室天基中心工程專員李世林告訴記者,這段時間他們在驗證智加X2和衛星上各個軟件間的適配功能,測試它的穩定性。“之前團隊幾名成員在四川進行功能開發工作,前一周晚上10點,大家收到了系統故障問題,第二天就趕來了嘉興,要趕緊排查解決。”

李世林今年27歲,是團隊的年輕力量,他說,到嘉興以后,每天的日常就是酒店和基地兩點一線。在測試階段,因為要在特定的條件完成所有實驗。對于研發人員們來說,加班到10點后,甚至通宵工作都是“家常便飯”。

“整個智加X2的主要研發團隊平均年齡也僅在30歲左右,”李超說,“大家年齡小,有干勁,這份工作時常需要加班,靠的就是每一個人的責任心。”

但一群年輕人想要推動的是一個大星座的夢想。目前,之江實驗室正在研發通過布局更多的星載智能計算機,未來,同樣搭載智加系列計算機的太空計算系統“首發星座”將發射升空,希望在太空織起一張智能算力網。

李超介紹,“首發星座”中的十幾顆衛星可以在天上相互連接,進行數據的分析計算,把有用的信息秒速級傳回地面,將在智慧城市、智能交通、環境保護、災害預警等多個領域發揮重要的作用。

“現有的技術,全球大部分的衛星都是‘單星作戰’,就像一個風箏分別和地面連接,受限于地面基站數量和傳輸帶寬,數據傳輸的效率較低,”李超說道,“而太空計算系統把所有的衛星連成一顆衛星,將大幅提升數據傳輸效率。”

當我們仰望星空,會眨眼的星星帶給我們浪漫的盼望和希冀。以后,天空上還有更多代表智慧的“星星”帶著科學家的努力,用最前沿的技術,為我們的交通出行、生命安全、勞動生產創造新未來。

來源: 潮新聞

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

浙江省科學技術協會

浙江省科學技術協會