作者:田景艷 重慶醫科大學附屬第二醫院

審核:陳維賢 重慶醫科大學附屬第二醫院 主任技師 重慶市醫學會檢驗分會副主任委員 重慶市醫師協會檢驗分會副會長

嗨,大家好,我的名字叫“小金”,也就是人類常說的“金黃色葡萄球菌”,這個名字源于人類在顯微鏡下觀察到我排列成一串串葡萄狀。

圖1 版權圖片 不授權轉載

我是一種常見的細菌,會在人類的身體里“搗亂”,引發各種疾病,如食物中毒、皮膚感染等。如果想抵御我的“攻擊”,就需要了解我的“常駐地”和“攻擊”特點、進入人體的途徑、致病“武器”、人類感染后的癥狀及防止被我感染的方法。接下來就讓我悄悄告訴大家,我都有哪些“秘密”。

一、我的“常駐地”和“攻擊”特點

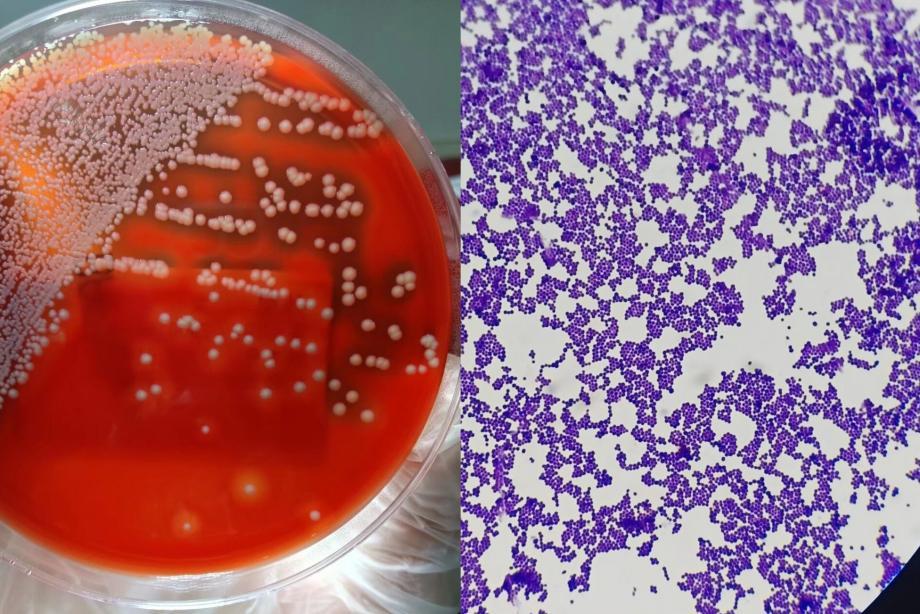

我是一種革蘭氏陽性菌,在自然界中廣泛存在,也是醫院和社區常見的致病菌之一。首先,空氣中及人類的口腔、鼻腔等都是我喜歡的聚集地,特別是在有破損的皮膚處。其次,我也非常喜歡生活在蛋白質含量高的食物中,如牛奶、魚肉、瘦牛肉、豬肉等。我感染人類的能力極強,可以引起多種疾病。例如,若人類不小心吃了有我寄居的食物,就可能出現惡心、嘔吐、腹痛、腹瀉等癥狀;我進入人類的皮膚、肺部后,也可能使他們出現皮膚感染、肺炎等。下面這張圖就是我和我的家人在血平板培養基中及顯微鏡下的樣子,就像一串串葡萄,是不是很“可愛”呢?

圖2 版權圖片 不授權轉載

二、我是通過哪些途徑進入人體的呢?

人類“招惹”上我的途徑多種多樣。

1.直接或間接接觸有我存在的物品、傷口或膿液等,這是最主要的途徑。

2.有時我也會搭乘“空中飛車”,也就是那些已被我感染的人類在咳嗽、打噴嚏時產生的飛沫,進入其他人體。

3.吃下被我污染的食物也是人類被感染的主要途徑之一。例如,我感染了食品加工人員后,就會在其烹飪時趁機“潛入”食物,或者當食物儲存不當時,我也會順勢“潛入”其中,之后隨著人類的食用進入他們的身體。

4.我還喜歡在醫院內的各種物品間“穿梭”,只要手術器械及其他醫療用品等消毒不徹底,我就有機會進入那些人類病患的身體。

三、我的致病“武器”

事實上,我自身的殺傷力是有限的,但是我會產生一種叫腸毒素的物質,這才是我真正的致病“武器”。腸毒素的耐熱性很強,若要完全破壞它,需要在100攝氏度的環境中加熱2個小時。

四、被我感染的人類會出現哪些癥狀?

人類被我感染了不同的部位后,會表現出不同的癥狀。

1.消化道感染:人類若食用了被我感染過的食物,可出現惡心、嘔吐、腹瀉、腹痛等不良反應。若不及時治療,甚至可能出現發熱、肌肉酸痛和虛弱乏力等全身性癥狀。

2.皮膚感染:常表現為局部皮膚及皮下組織的紅、腫、熱、痛,有的人類也會出現濕疹、毛囊炎等。此外,我最喜歡有皮膚軟組織破損、出血或潰瘍等病理性改變的人類,因為我能很容易地“入侵”這些受損區域。若人類不及時治療,就可能出現隆起性水皰、高熱和周圍淋巴結腫大等蜂窩織炎癥狀。

3.呼吸道感染:人類的呼吸道被我感染以后,常表現為咳嗽、咳痰、寒戰、持續性高熱、咳血、胸痛和呼吸困難等癥狀。如果沒有及時控制感染,隨著時間的推移,他們體內的感染性炎癥極易擴散至肺部,從而誘發細菌性肺炎、支氣管炎等,嚴重的時候還可能會發展為敗血癥、腦膜炎、心內膜炎等。

五、被我感染后該怎么辦?

許多聰明的人類出現了上述癥狀后會選擇及時就醫,醫生會根據相應的檢查結果確定其癥狀是否為我所致,并結合感染的部位和嚴重程度選擇合適的抗生素對我進行攻擊。

六、如何防止被我感染呢?

在與我“斗智斗勇”的過程中,人類發現采取以下措施可以大概率防止被我感染。

1.注意衛生:將家里打掃干凈,勤通風,保持良好的衛生習慣,飯前便后要洗手。在醫療環境中,嚴格遵守消毒和滅菌規程,確保手術器械及其他醫療用品等消毒徹底。醫護人員注意個人衛生,尤其是在處理食物、接觸患者或進行醫療活動后需勤洗手,可避免交叉感染。

2.合理保存及攝入食物:平時需注意保持廚房衛生,生、熟的食物要分開放置,并確保食物新鮮、干凈,避免食用過期或變質的食品,食用的食物一定要煮熟、煮透。此外,在低溫及通風良好的環境下保存食物可有效防止食物被我污染。在氣溫較高的季節,食物冷藏不應超過6小時,并且在食用之前要徹底加熱、煮熟,這樣能夠降低食物被我污染的風險。

3.合理使用抗生素。人類濫用抗生素會導致我對抗生素的“耐受力”增加,進而我可能會變異為耐藥菌株,甚至變成“超級細菌”,到那時候就沒有什么藥物能夠“殺死”我了。所以人類醫生一直強調,要在他們的指導下合理使用抗生素。

4.加強鍛煉,提高免疫力。保持良好的生活習慣,多進行跑步、騎自行車等強身健體的運動,增強自身的免疫力,這樣可以有效抵御我的“攻擊”。

以上就是我的“秘密”,你們了解了之后,可千萬不要照做啊,否則就沒人能被我感染了!

【參考文獻】

[1]中華醫學會甲氧西林耐藥金黃色葡萄球菌感染治療策略專家組. 中華醫學會感染與抗微生物治療策略高峰論壇:甲氧西林耐藥金黃色葡萄球菌感染的治療策略——專家共識[J]. 中國感染與化療雜志,2011,11(6):401-416.

來源: 中華醫學會

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中華醫學會

中華醫學會