經過漫長的等待

國慶小長假終于來啦~

今天我們來聊一個相關的話題

那就是古代有國慶節嗎?

如果有,古人又會做些什么呢?

本期,我們一起揭曉這些答案吧~

對于現在的人來說,國慶節是國家慶生的日子、一個大眾喜聞樂見的節日。建國之后,我們就把每年的10月1日定為我國的國慶節,也是一個紀念國家成立的法定節假日。

嚴格來說,“國家”是個近代概念,所以古代是沒有現代意義上的國慶節。“國慶”一詞帶有舉國歡慶、與民同樂的意涵,雖然古時沒有“現代國慶節”,但他們也有全國慶祝歡娛的日子。那么,古時那種舉國歡慶的“國慶日”什么時候才正式出現的呢?

01

古代“國慶”的初始

從開始過生日說起

“國慶”這個詞語在西晉時就已出現。西晉文學家陸機在《五等論》一文中就寫到:“國慶獨饗其利,主憂莫與其害”。

這句話的意思是人臣在國慶的時候獨占利益而不能與君、與民同樂,那么在君主遇到危機時也不會與其共同應對。

這里的“國慶”與我們現在所說的“國慶”不同,這里指的是國家喜慶之事,多指君主的登基、誕辰和大婚等大事,而非專指國家誕生的紀念日。

值得一提的是,這種舉國同慶節日的產生與“生日”概念進入古人世俗生活密切相關。

秦漢時期,中國人并沒有生日意識,也無過生日的習俗。宋人趙彥衛筆記史料《云麓漫鈔》有言,“魏晉以前,不為生日”。當時人們只是用出生的年月日時,即生辰八字,來占卜前途命運,并不會在生日那天特意慶祝。

到了東漢,佛教通過西域傳入中原,佛教節日借助佛經的宣講在中國落地生根,進入官民百姓日常歲時生活,尤以四月八日的佛誕節為甚。南北朝時期,隨著佛教影響擴大,佛誕節成為南北對立政權的共同年度性節日,當天佛事活動的主要內容是香花浴佛和佛像巡游。

北魏 石佛造像碑

圖源故宮博物院

北朝北齊人魏收所著的一部紀傳體斷代史書《魏書·釋老志》記載到,北魏太武帝在每年四月八日都要“輿諸佛像,行于廣衢”,太武帝還會“親御門樓,觀臨散花,以致禮敬”。北魏遷都洛陽后,佛誕節活動更是盛況空前。據中國古代佛教史籍《洛陽伽藍記》載,這天洛陽城內的長秋寺、宗圣寺、景明寺等寺廟都會有盛大慶祝活動,千像巡行,為佛慶生,傾動全城。江南亦是如此。

隨著佛誕節成為百姓日常生活的重要組成部分,祈愿“成佛”觀念逐漸流行。人們相信眾生與神佛之間并不存在無法跨越的鴻溝。從這個理念出發,百姓開始模仿神佛安排世俗生活,從佛誕節引申出人間生日慶祝。

南北朝文學家、教育家顏之推在《顏氏家訓·風操》記到,南朝末年,江南已經有“兒生一期,為制新衣,盥浴裝飾”的習俗,還有類似今天的抓周,通過觀察幼兒在一周歲時抓取的物品,推斷其志向意趣以至人生命運。家里親戚也會一同前來慶祝,“親表聚集,致讌享焉”。

每年生辰過生日的傳統自此形成,“自茲已后,二親若在,每至此日,嘗有酒食之事耳”,父母在世之時,每到生日都會為子女慶生。而雙親去世后,則不再慶祝生日,以示傷懷。據此可知,當時更多的是將生日視為“母難日”,借助生日表達對母親的孝心。

02

由下而上的影響

最早具有國慶性質的千秋節

民間對生日節俗的定義,由下而上影響到皇室。這個傳統一直保留到隋朝和唐朝初年。

據唐代封演《封氏聞見記·降誕》載,子女尚有父母可以于膝下承歡時,每年生日都會邀請親朋好友聚餐慶祝,父母不在人世后,則不再慶祝生日。可以看出,直到唐初,生日的性質還更多是“母難日”,而非“歡娛日”。

到了唐中宗時期,事情開始出現變化。據《封氏聞見記·降誕》,在唐朝歷史上以荒唐懦弱著稱的中宗,“常以降誕宴侍臣貴戚于內庭,與學士聯句柏梁體詩”,經常于生日當天在宮內大肆操辦,宴請皇親國戚朝廷重臣,歡飲達旦,詩酒風流。作為玄宗的伯父,中宗的這一行為無疑深刻影響了侄子玄宗。

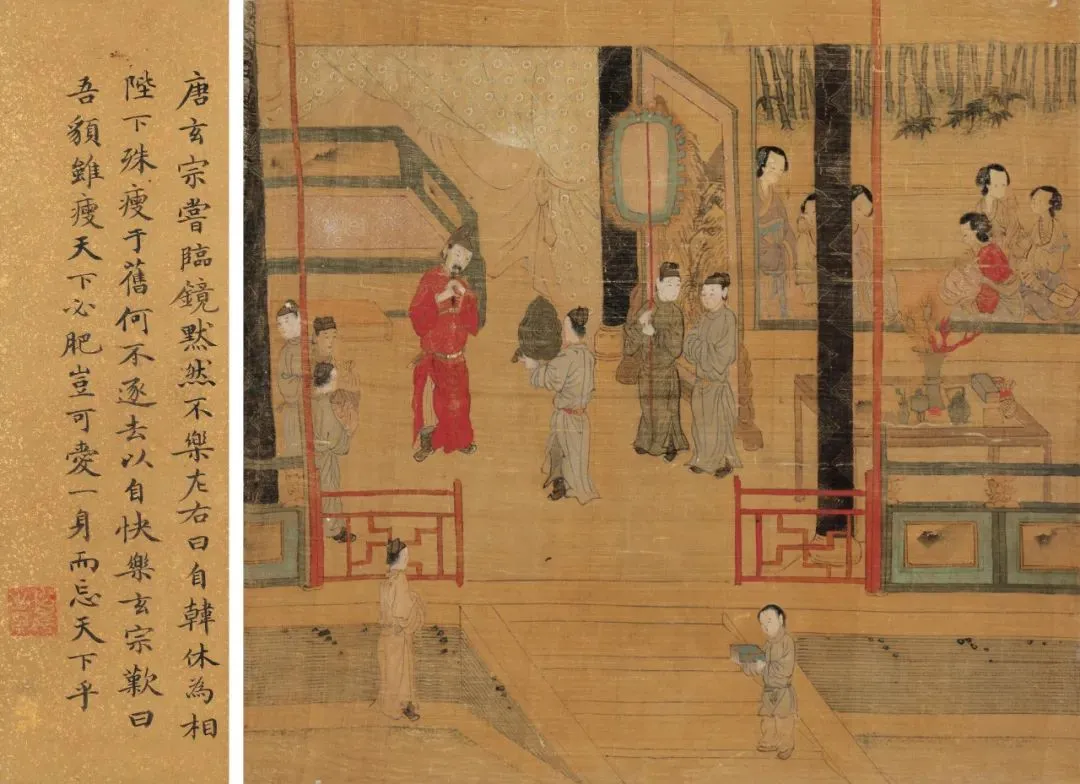

清《玄宗臨鏡圖》

圖源廈門市博物館

唐玄宗即位后,早年勵精圖治,打造出開元盛世,頗為志得意滿。在他45歲生日時,左丞相張說、右丞相宋璟“帥百官上表”,請求玄宗恩準“以每歲八月五日為千秋節”,將玄宗八月五日的私人生日,升級為國家法定節日,大唐子民均要擺宴同樂,集體為皇帝慶生。

唐玄宗欣然應允,下手詔曰,千秋節由此成為舉國同慶之日,這也是歷史上最早具有國慶性質的節日。

唐千秋雙鸞鏡

圖源寶雞青銅器博物院

節日當天,大臣要進獻萬壽酒,王公外戚需進獻金鏡綬帶,而普通百姓則佩戴絲制的承露囊,相互問候贈禮。正如王安石《拒霜花》所述:“開元天子千秋節,戚里人家承露囊。”

此外,這一天在長安城還有盛大演出,據《新唐書》所載,每年的千秋節,唐玄宗都會在花萼相輝樓擺下盛大宴會。諸國使節奉上祝福與禮品后,皇帝也會回賜“千秋鏡”等物品,君臣外賓飲酒共慶。掌管宗廟禮儀的太常卿列隊于樓下,樂隊既奏雅樂,亦彈胡曲。

03

歷朝歷代的延續

皇帝生日成為“國慶”核心

玄宗之后,將皇帝生日作為國家法定節日,正式成為朝廷法令。唐肅宗“地平節”、唐文宗“慶成節”、唐宣宗“壽昌節”……后世雖朝代更迭,皇帝不斷更換,但把皇帝生日作為“國慶日”的傳統,從唐玄宗時期保留了下來。

宋太祖“長春節”、宋仁宗“乾元節”、宋徽宗“天寧節”,以及元明皇帝“圣誕節”“天壽節”、清朝皇帝“萬壽節”等等,都是這種傳統的延續。

而對于不同時期,這一節日也有著完全不同的過法,比如在號稱古代生活幸福指數最高的宋朝,這類節日就過得非常隆重。

北宋《清明上河圖》卷

圖源故宮博物院

北宋初期,國家統治還算安定,民間經濟發展,也算是國強民富。商品經濟的發展,民間教坊的藝人不絕。所以在北宋時,皇帝的壽宴排場極大,娛樂活動也眾多。

大臣親王使臣坐在殿中,品嘗各種美食佳肴,觀賞的節目有教坊藝人的琵琶,笙,蕭,箜篌和拍板等。藝人的獨舞、對舞也不少,也有類似于我們現在雜技的百戲演出,還有類似于唱詩班的小兒班背誦祝賀的臺詞,更有擊球,相撲,雜戲等,花樣繁多。足以見得民間娛樂活動的豐富和市民階層的精神文化供需的充盈。

而在民間,人們利用這三天假期也會進行很多娛樂活動,比如野臺戲,打花鼓,斗百草和相撲等,引得人們頻頻注目,大街小巷上美食眾多。如《東京夢華錄》里記載的戈家蜜棗兒、官巷口光家羹、中瓦前職家羊飯等,風味極佳,選擇多樣。所以說,宋代“國慶”慶祝無論是民間還是皇宮,都是多種多樣的。

到了明清,雖然還延續慶祝的習俗,但節日的名稱則統一成了“萬壽節”,寓意“萬壽無疆”。此時的萬壽節已經不同于以前,名稱換了,意義也增加了,明清時皇帝的誕辰增加了祭天、祭祀等活動,使這一天顯得更加莊嚴。不變的是民間依然享有三天假期。

清清人萬壽圖卷(局部)

圖源故宮博物院

清朝的“萬壽節”是歷代“國慶”里最為繁盛的,不僅場面宏大,還會推出不少普惠措施,如大赦天下,減免稅賦。節日期間,民間禁止屠宰,禁止穿素色服裝,一律穿鮮艷衣服,官方則禁止斬殺刑犯。

皇宮里,大臣們會向皇帝進貢壽禮,吟詩作對,對皇帝稱頌一番。在民間,無論是店鋪還是民戶,家家戶戶都懸掛紅布,商店甚至還要貼上“萬壽無疆”的楹聯,寓意來年生意才能紅紅火火。街頭也十分熱鬧,戲劇表演,踩高蹺,雜耍應有盡有。

04

真正國慶的到來

發自內心的慶祝與共鳴

縱觀歷史,古代的國慶是一個由皇帝個人生日演化而來的公共節日,雖然節日氣氛熱鬧非凡,但是在民眾之間卻少有真正的情感共鳴。

現代意義的國慶可以追溯到民國時期。當時的“雙十節”即“國慶節”,主要是為了紀念辛亥革命和民國成立,不過這一時期的社會動蕩不安,百姓苦不堪言,也無暇慶祝。

直到新中國成立以后,國慶節才象征著一個獨立國家的誕生——1949年10月1日,在北京天安門廣場隆隆的禮炮聲中,中央人民政府莊嚴宣告中華人民共和國成立,升起了第一面五星紅旗,正式實現了中華民族的獨立和解放,開創了中國歷史的新紀元。

自此,國慶擁有了真正意義上承載民族凝聚力的作用,也讓每個國人的心里有了深刻、自豪的民族情感。當下歡慶的氣氛遍布神州大地,五星紅旗隨風飄揚,象征著祖國的榮光與繁榮。在這盛大的時刻,我們不僅僅是在慶祝祖國的生日,更是在表達對這片土地的深情與熱愛。

最后,我們衷心祝愿大家有一個美好的國慶假期~

END

資料來源:中國青年報、貴陽市圖書館、央視新聞、故宮博物院、寶雞青銅器博物院、廈門市博物館

圖片來源:故宮博物院、寶雞青銅器博物院、廈門市博物館

供稿單位:重慶市九龍坡區文物管理所

審核專家:李小英

聲明:除原創內容及特別說明之外,部分圖片來源網絡,非商業用途,僅作為科普傳播素材,版權歸原作者所有,若有侵權,請聯系刪除。

來源: 重慶市科學技術協會

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

重慶市科學技術協會

重慶市科學技術協會