出品:科普中國

作者:王松(中國科學院國家天文臺)

監制:中國科普博覽

編者按:為了解前沿科技動態,科普中國前沿科技項目推出“帶你讀懂科學頂刊”系列文章,精選權威期刊的優秀論文,第一時間用通俗語言進行解讀。讓我們透過頂刊之窗,拓寬科學視野,享受科學樂趣。

黑洞,宇宙中最神秘的天體之一。

科幻小說中,它是“時空之門”;現實生活里,它是物理學家的理論試驗場,量子力學與廣義相對論在這里碰撞出激烈的火花;也是天文學家持續追蹤觀測的神秘存在,提供恒星演化、星系成長、引力波等的重要線索。

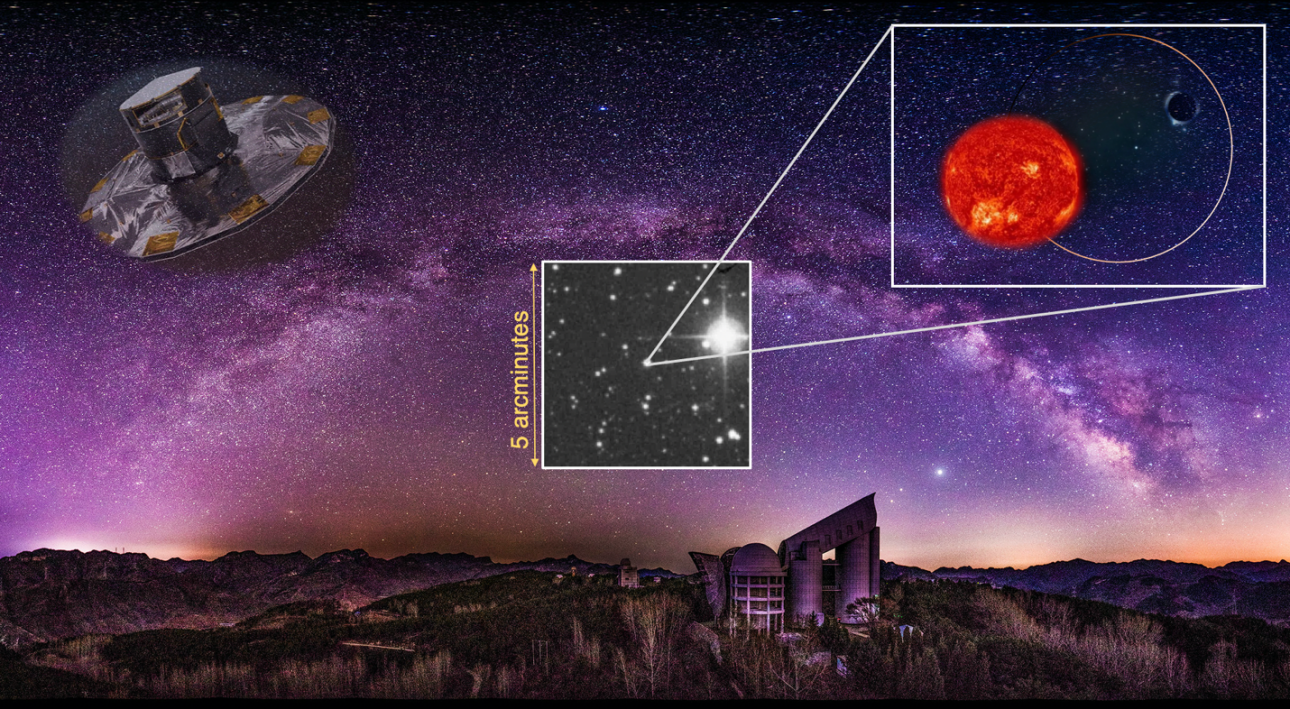

今年9月,中國科學院國家天文臺聯合國內多家科研單位,基于國家重大科技基礎設施郭守敬望遠鏡(LAMOST)以及歐空局的Gaia衛星數據,利用視向速度方法和天體測量方法,成功在雙星系統中“活捉”一顆位于質量間隙的小質量黑洞。這一黑洞的發現,不僅為已知的黑洞質量范圍增加了一個新成員,更為雙星系統的演化提供了獨特而重要的見解。成果發表于《自然·天文》。

今天我們就來講一講這顆黑洞的故事。

現實觀測與理論推測不符,存在一個質量間隙?

黑洞有一個巨大的家族。科學家將黑洞按照不同的質量分為三類:恒星級黑洞(3倍-100倍太陽質量)、超大質量黑洞(數百萬倍太陽質量乃至更大)和中等質量黑洞(介于兩者之間)。

其中,按照科學家們的現有理論,恒星級黑洞是由大質量恒星(高于25—40倍太陽質量,具體臨界值與恒星金屬豐度、自轉等有關)死亡形成的:當一顆恒星演化到最后剩下的質量太多,即大于3倍太陽質量,則既不能形成白矮星,也不能成為中子星,一旦進入死亡階段,就沒有任何力量可以阻止這顆恒星在引力的作用下持續坍縮,最終形成致密的黑洞。

由于在宇宙中,質量小的恒星(如25倍太陽質量)遠多于質量大的恒星(如40倍太陽質量),理論預計小質量恒星級黑洞的數目也應遠多于大質量恒星級黑洞的數目。

然而,現實的觀測卻并非如此。

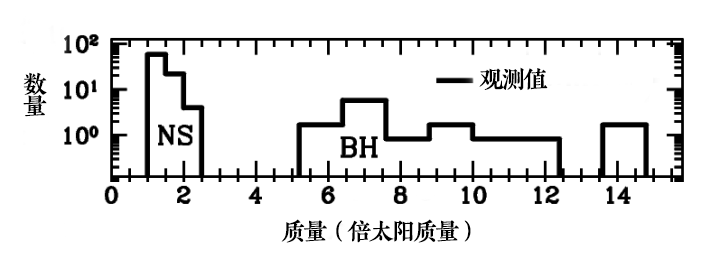

近60年來,傳統X射線方法已經證認并測量了20余顆恒星級黑洞的質量,其質量分布顯示為,缺少3-5倍太陽質量的小黑洞。這一區間被稱為質量間隙(圖1)。這與黑洞形成理論的預期——小質量黑洞數量遠多于大質量黑洞——差別巨大。

圖1:直方圖為觀測的中子星(NS)與黑洞(BH)的質量分布

(圖片來源:根據Belczynski et al. (2012)改編)

質量間隙是如何形成的?

質量間隙可能是由超新星爆炸時的特殊機制造成的,比如該機制阻止了黑洞在這個質量范圍內的形成。

質量間隙也可能是一種觀測上的選擇效應,比如含有小質量黑洞的雙星系統在超新星爆炸時更容易被瓦解,因此更難被探測到,或者雙星中小質量黑洞與伴星距離遠,不存在物質傳輸,因此無法用X射線發現。

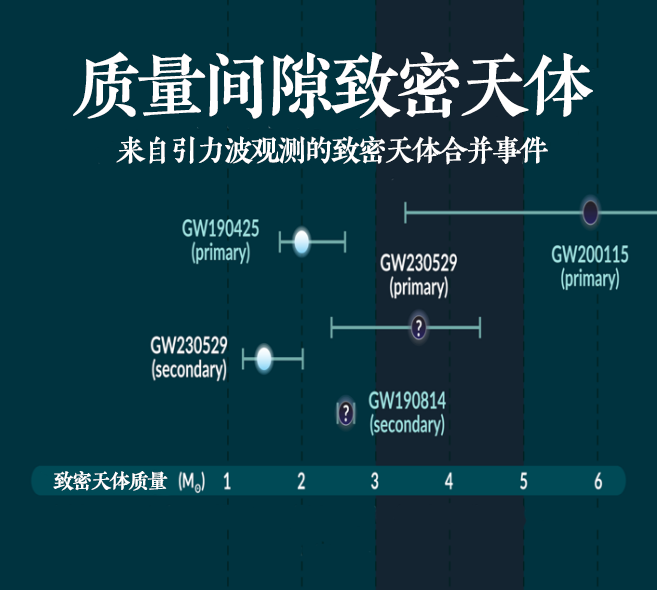

最近,激光干涉引力波天文臺(LIGO)的觀測揭示了在質量間隙內存在致密天體,如GW190425和GW230529,但小質量黑洞是否可以存在于雙星系統中仍然是一個備受爭議的問題。

圖2: LIGO發現的GW190425和GW230529。

(圖片來源:S. Galaudage)

新發現的黑洞,我們如何給它稱重?

此次在雙星系統中發現的這顆小質量黑洞,則證實了小質量黑洞確實可以存在于雙星系統中。不過,黑洞本身不發光,無法直接觀測。我們又是如何得知它的質量的呢?

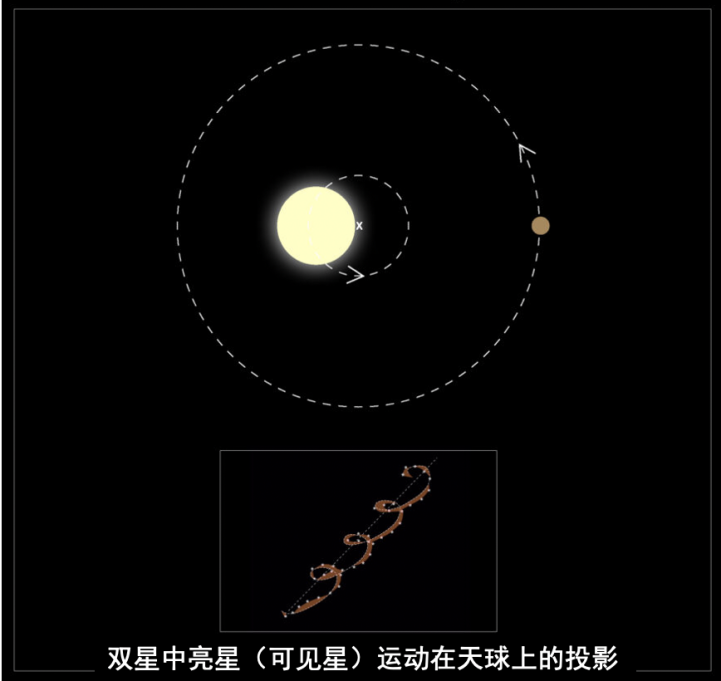

**我們的測量方法主要基于雙星的開普勒運動。**致密天體會吸引著伴星繞雙星質心轉動,因而不但會產生視向速度周期性變化——光譜上顯示為譜線的藍移和紅移(圖3左圖),其在天球上的位置也會發生周期性變化(圖3右圖)。

圖3 :

上圖:恒星朝向或遠離我們時,恒星光譜的向短波長方向移動(藍移)或向長波方向移動(紅移),可轉換為恒星在視線方向上的速度變化(一維運動)。

下圖:雙星運動導致亮星(可見星)在天球上的投影(二維運動)。

(圖片來源:ESA)

視向速度是一維運動,天體測量是二維運動。兩者結合,利用開普勒第三定律,可以求解雙星的三維運動,包括軌道周期、視向速度的振幅、軌道傾角等參數。再結合可見星的質量,就可以求出黑洞的質量。

我們的視向速度數據來自LAMOST的光譜觀測,而我們的天體測量數據來自Gaia望遠鏡的觀測。

這顆小黑洞位于雙星系統G3425中,其中可見星為一顆質量約為2.7倍太陽質量的紅巨星,而黑洞的質量約為3.6倍太陽質量(3.1到4.4倍太陽質量之間)(圖4)。

圖4:G3425雙星想象圖,包含一顆可見的紅巨星和一顆不可見的小質量恒星級黑洞(圖片來源:王松 繪)

擁有特殊的雙星軌道,它是如何演化形成的?

該雙星的演化路徑也不同尋常。

與其它的恒星級黑洞相比,G3425系統的軌道非常寬(周期約為880天),且接近正圓(橢率約為0)(圖5)。如此寬圓軌道的雙星,其形成機制對當前的理論雙星演化和超新星爆炸理論提出了挑戰:

挑戰一:與Gaia BH1和BH2的寬軌道相似,難以通過經典的公共包層演化理論形成。G3425中黑洞的低質量表明要扔掉大量物質,需要經過公共包層演化,然而共同包層演化一般會形成周期較短的軌道。數值模擬表明,必須采用較高的共同包層拋射效率,使得既有充分的物質損失,又能及時拋掉公共包層,形成類似于G3425的寬軌道。

挑戰二:不同于Gaia BH1和BH2的橢圓軌道,G3425的圓軌道難以通過長期的軌道圓化過程形成。小黑洞的形成要扔掉大量物質,這可能使得雙星系統解體或者產生很橢的軌道(即很高的離心率),而在宇宙年齡(即哈勃時標)內,G3425雙星系統無法通過潮汐作用使得軌道變為圓形。同理,若G3425是形成于黑洞對巨星的動力學捕獲,其軌道也無法在宇宙年齡內變為圓形。

圖5:

G3425與其它恒星級黑洞在質量—軌道周期分布的比較。G3425的小黑洞位于圖中的右下方。

(圖片來源:根據參考文獻1改編)

還有其它關于形成的解釋嗎?

G3425起初可能是一個三星系統,觀測到的巨星位于最外層,內雙星則包含兩顆大質量恒星。現今的黑洞是內雙星經過長期演化后并合的結果。甚至,G3425的不可見天體可能仍然包含兩顆小質量的致密天體。在這種情況下,它將是雙中子星或中子星與大質量白矮星并合的候選體,這是很有意思的,未來可以通過引力波觀測來探測其并合事件。

數百個類似系統可能存在,此次發現僅僅是個開始

G3425的發現表明,視向速度和天體測量方法兩種方法的結合可以有效發現隱藏于雙星中的寧靜致密天體并精確測量致密天體的質量。而此前所認為的“恒星級黑洞存在質量間隙”可能是由于單一觀測方法造成的選擇效應。

G3425是從觀測了14.6億顆天體的Gaia DR3數據中選出來的,這僅覆蓋了銀河系恒星的1/100,表明在銀河系中可能存在數百個這樣的系統。

未來的光譜和天體測量觀測,尤其是即將發布的Gaia DR4,有助于發現多種類型的小質量黑洞雙星族群,并為雙星系統的形成和演化、致密天體形成等提供深入的理解。

參考文獻:

1. Wang, S., Zhao, X., Feng, F. et al. A potential mass-gap black hole in a wide binary with a circular orbit. Nat Astron (2024).

來源: 中國科普博覽

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國科普博覽

中國科普博覽