你從睡夢中醒來,發現一切都被一層夢幻般的藍光所籠罩。周圍生長著各種奇特的生物,巨大的發光樹木高聳入云,樹上的葉子猶如寶石般閃爍著光芒。樹下,一片片發光的草地如同綠色的海洋,輕輕搖曳。這里的花朵散發著迷人的香氣,而花瓣在夜色中閃耀著五彩斑斕的光芒。即使在夜晚,整個世界卻猶如璀璨的星空,熠熠生輝。

植物發光?這一遙遠而不可思議的夢想,卻在近年被科學家們一步步變成現實。

自然界中,生物發光的現象常存在于真菌、細菌和昆蟲等生物中,而植物界的生物發光現象卻鮮為人知。但隨著合成生物學的不斷發展,科學家們受真菌發光機制的啟發,成功創制出了一種新型發光植物。

我將帶您走進這一神奇的自發光植物,探討其原理、應用前景及其對農業、能源、環境等領域的高質量發展帶來的啟示。

FBP報告系統發光植物原理

生物發光是指生物體內發生的一系列化學反應,產生可見光的過程。目前認為,在自然界中至少存在40種不同的生物發光系統,但由于研究技術局限,日前只有兩個系統的發光過程被完全解析,分別是細菌發光系統(20世紀80年代)和真菌發光系統(2018年)。

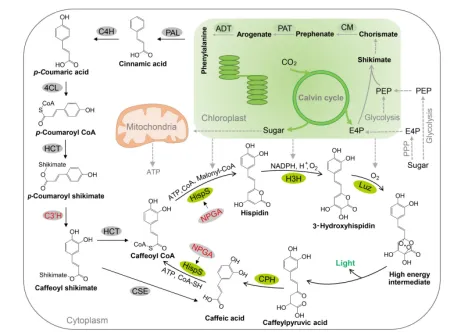

本文重點介紹的是真菌生物發光途徑FBP(Fungal bioluminescence pathway),它存在于自然界部分發光真菌中,在適宜條件下可以產生波長約520nm的綠色生物熒光。該途徑是由四種酶組成的咖啡酸代謝循環,即咖啡酸在牛奶樹堿合酶(Hispidin synthase,HispS)作用下轉換成牛奶樹堿,隨即被牛奶樹堿-3-羥化酶(Hispidin-3-hydroxylase,H3H)催化生成真菌熒光素,熒光素在真菌熒光素酶(luciferase,Luz)作用下被氧化成咖啡酰丙酮酸并產生光子,最后由咖啡酰丙酮酸水解酶(caffeoyl pyruvate hydrolase,CPH)將咖啡酰丙酮酸轉化成咖啡酸,從而產生持續的肉眼可見的光,又實現了咖啡酸的循環利用。

圖1 咖啡酸循環代謝途徑

那么,科學家們是如何將真菌的這一套發光體系引入到植物中的呢?

原來,生物發光的起始原料咖啡酸是植物體內一種廣泛存在的苯丙烷類途徑代謝產物。研究人員通過農桿菌轉化法在煙草基因組中整合了上述的四個來自發光真菌的基因,從而在植物體內完成熒光蛋白的合成,實現植物發光。

真菌發光系統無可比擬的優越性在于,其原料咖啡酸對動植物細胞毒性極低、穩定性高且容易被吸收。科學家只需要導入剩余四個蛋白酶對應基因,通過調控咖啡酸合成途徑,利用植物體內的能量分配調控網絡,通過自發光微生物的基因改造,就可以使植物具備生物發光能力。

生物發光與光合作用的關系

也許有人會問,植物的自發光會不會消耗大量的光合作用所需要的能量呢?如果嚴重影響了植物原本的光合作用,豈不是撿了芝麻丟了西瓜嗎?

事實上,這完全不用擔心。現有研究通過測定光合作用的相關生理參數,包括植物凈光合速率Pn、氣孔導度Gs、蒸騰速率Tr以及CO2同化的量子效率PhiCO2,來探索光合作用與植物發光代謝之間的相互作用。結果顯示,目前第二代發光植物沒有對植物的光合作用產生負面影響,這表明在未來發光植物的迭代發展中,提升發光強度仍有顯著的潛力。

FBP發光植物的應用前景

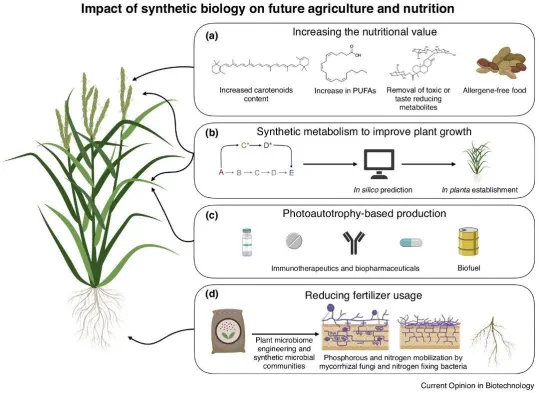

圖2 合成生物學在多領域應用

當前合成生物學正在不斷蓬勃發展中,在各個領域都展現了巨大的應用價值。其中的新型植物發光系統的研發和升級,也不例外。

1. 美化環境與低亮度照明

發光植物新品種具有美化環境的作用,甚至有望打造像阿凡達電影里那樣的夢幻世界。同時可作為低亮度照明的替代,節約電力。在未來,公園、庭院、家庭等場所均可使用發光植物,實現綠色照明。

2. 生物新能源產業

FBP發光植物實現光能與生物能的循環利用,無需人造能源供給。這為生物新能源產業的發展提供了新思路,有望推動能源領域的變革。

3. 生物監測與環境保護

FBP發光植物可作為生物光信號報告環境有害因子,如土壤有害重金屬、甲醛等。通過監測發光植物的變化,實時掌握環境質量狀況,為環境保護提供有力手段。

4. 基因編輯器有效性的報告工具

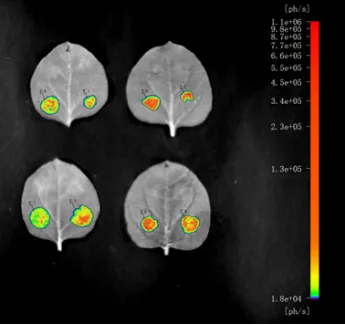

由于該發光植物的FBP報告系統能發出肉眼可見的光,可以通過普通家用相機對生物體個體或群體全生育期進行檢測。我們可以利用該系統做報告體系,對不同基因編輯器激活效果做快速驗證。

通過直接觀測轉基因植物的發光強度來判斷植物體內目標酶含量,從而推斷新的基因編輯器的有效性。打破了傳統需要進行繁瑣的植物蛋白含量的分子測定,而轉為只需要用特定的攝像機測定植物發出的光量子大小,就可以判斷植物體內目標酶的含量,大大簡化了實驗步驟,縮短了實驗周期。

圖3 在985系統下觀測葉片發光情況

通過觀測為植物合成生物技術提供了有力支撐。通過基因編輯、代謝工程、生物大分子動態互作工具和eFBP(enhanced Fungal bioluminescence pathway)報告系統等方法,更快更高效培育具有特殊功能的植物,助力農業、能源、環境等領域高質量發展。

啟示與展望

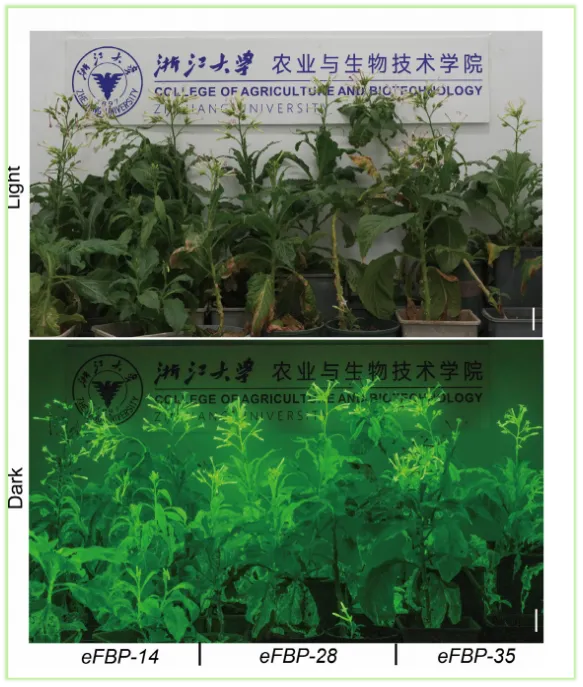

圖4 黑暗條件下普通相機拍攝的發光植物

不容忽視的是新研發出的第二代發光植物距離投入實際應用的要求還相差較遠,花只能達到1012photo/min/cm2光量子強度,而葉子只能達到1011photo/min/cm2光量子強度,在夜晚觀測依舊不太明顯。植物體內存在著復雜的調控網絡來協調能量分配,從而確定生物發光的上限,我們仍要通過引入高效的促基因表達工具,不斷提升發光植物性能,提升發光植物的亮度、顏色、穩定性,使其更具實用價值。

利用生物科技和信息技術,推動農業、能源、環境等領域的發展,是實現可持續發展的重要途徑。FBP報告系統發光植物的研究成果,為人類帶來了前所未有的綠色科技體驗,為我國生物科技和信息技術融合發展提供了有益借鑒。

相信在不久的將來,這種神奇的新型植物將走進我們的生活,為高質量可持續發展注入強大動力。讓我們共同期待,阿凡達世界走進我們身邊。

來源: 科小二

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科小二

科小二