作者:葉林芳 安徽醫科大學第一附屬醫院

審核:夏同佳 安徽醫科大學第一附屬醫院 副主任醫師

潘健源 中國科學技術大學附屬第一醫院 副主任醫師

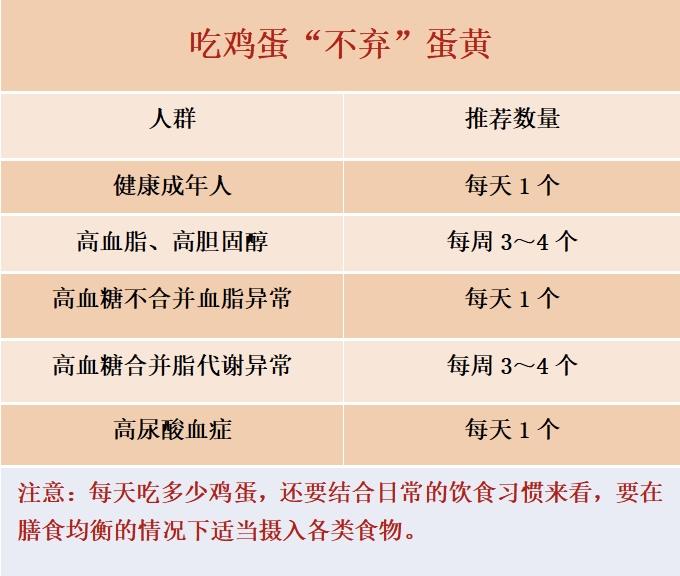

許多血脂水平高的患者常常會通過改善飲食習慣來控制血脂,而其中很大一部分人則認為吃雞蛋會導致他們的血脂水平升高,因此對雞蛋敬而遠之,就算偶爾吃,也只吃蛋清。這種做法不僅浪費糧食,也無科學依據。《中國居民膳食指南2022》中指出:中國居民每周應適量攝入蛋類300~350g,雞蛋營養豐富,吃雞蛋不棄蛋黃。

圖1 版權圖片 不授權轉載

一、蛋黃的“魅力”遠大于蛋清

1.1個雞蛋中的膽固醇含量可達200mg,且全部集中在蛋黃內。人體內的膽固醇有2種來源:一是通過食物攝入,即外源性膽固醇;二是由人體自身合成,即內源性膽固醇。人體內的膽固醇穩態主要取決于腸道對膽固醇的吸收、內源性膽固醇的合成以及膽汁酸和類固醇的排泄,通過食物攝入適量的膽固醇可在一定程度上抑制內源性膽固醇生成,使體內的膽固醇水平處于動態平衡狀態。

2.雞蛋是優質蛋白的極佳來源,為人體提供必需氨基酸,有助于肌肉修復和生長,增強免疫力。

3.蛋黃中的脂肪含量雖高,但是以不飽和脂肪酸為主,占總脂質的近2/3,在調節血脂和免疫、補腦健腦方面均有積極作用[1]。

4.所有的B族維生素、脂溶性維生素(維生素A、維生素D、維生素E、維生素K)幾乎全部集中于蛋黃內。其中,維生素A對視力、皮膚和黏膜及骨骼生長、免疫功能等都有調節作用;維生素D可以調節鈣磷代謝,維持骨健康,預防佝僂病、骨軟化癥和骨質疏松癥等;維生素E屬于抗氧化物質,有抗衰老的作用;維生素B6可通過抑制同型半胱氨酸水平從而降低尿酸[2~3]。

5.蛋黃中含有豐富的磷脂酰膽堿,是卵磷脂的主要成分,約占70%。研究發現,卵磷脂具有調節血脂、提高記憶力和抗氧化等諸多作用[4]。

6.1個蛋黃內含有近331μg的胡蘿卜素、葉黃素和玉米黃質,有研究發現葉黃素對視網膜結構具有保護作用,還能降低患心臟病的風險[1]。

二、如何合理享用雞蛋?

圖2 版權圖片 不授權轉載

圖3 版權圖片 不授權轉載

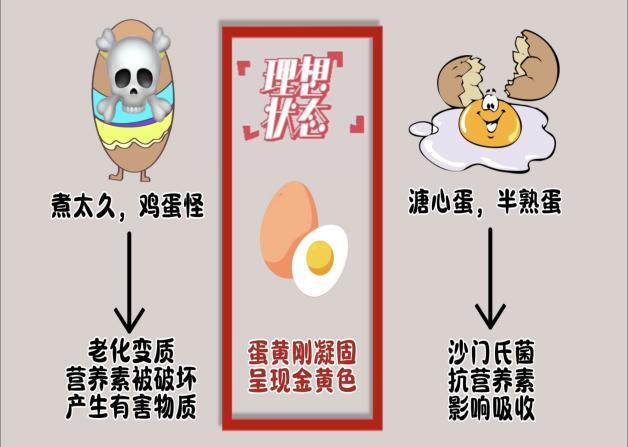

雞蛋的常見烹飪形式包括水煮蛋、雞蛋羹、油煎荷包蛋、鹵蛋。推薦選擇水煮蛋和雞蛋羹,避免油煎、長時間鹵煮、油炸毛雞蛋等。別看煮雞蛋很簡單,但是人們在煮蛋時往往會忽略煮雞蛋的時間,使得雞蛋的營養價值大打折扣。一方面,雞蛋煮得太久不僅會導致雞蛋中的維生素等營養素被破壞,還會致使其中的不飽和脂肪酸、膽固醇發生氧化。雞蛋中含有的不飽和脂肪酸,如亞油酸、花生四烯酸和DHA(二十二碳六烯酸)等,本就容易被氧化,在加熱的過程中,其氧化反應的速率會隨著溫度的上升而加快。氧化后的不飽和脂肪酸如同一位“良民”變為“妖魔”,它們進入人體會增加自由基產生,甚至會破壞DHA和細胞結構等,對人體造成危害。另一方面,雞蛋煮的時間太短也存在安全隱患,若加熱不充分,不僅不能有效殺滅其中的沙門氏菌等有害細菌,還不能破壞雞蛋中的生物素結合蛋白等抗營養物質,從而影響吸收。那么,雞蛋到底應該煮多久?一般來說,煮雞蛋的理想狀態是:蛋清已凝固,而蛋黃剛剛凝固,且質地軟嫩、顏色金黃。蛋清、蛋黃凝固,說明此時雞蛋的中心溫度可達70℃左右,沙門氏菌已被殺滅,抗營養物質也能被去除;蛋黃剛剛凝固說明煮的時間不會過久,這時候營養物質的氧化程度相對較低,更有利于人體吸收。想要達到這種效果,在煮雞蛋時可以選用專用煮蛋器;也可以涼水煮蛋、水沸后再煮約3到5分鐘。如果是夏天,雞蛋存放在冰箱中,那么煮之前需提前半小時將雞蛋拿出放于室溫下。停火后建議用涼水沖洗雞蛋,因為余熱可能會繼續加熱雞蛋,導致雞蛋中的營養素被破壞。

三、雞蛋不是“甜蜜的負擔”

圖4 版權圖片 不授權轉載

糖尿病患者在選擇食物時,應選擇血糖指數低(<55%)的食物,而雞蛋的血糖指數一般在30%左右。糖尿病合并高膽固醇血癥的患者無須禁食蛋黃,而是應適量攝取,推薦每周吃3~4個雞蛋,這樣既可保證營養,又不會造成膽固醇水平升高。有研究表明,雞蛋中的某些成分能調控膽固醇的吸收、轉運及代謝[1]。因此,糖尿病合并高膽固醇血癥的患者在膳食平衡的前提下可以放心食用雞蛋,并且不用丟棄蛋黃。

此外,雞蛋還是高蛋白、低嘌呤的食物(低嘌呤食物是指每100 g中嘌呤含量小于25 mg的食物)[5],所以攝入雞蛋不會導致尿酸升高。

【參考文獻】

[1]徐亦馳,彭詩怡,楊芳. 雞蛋消費與膽固醇穩態相關性研究進展[J].食品科學,2020,41(7):245-254.

[2]中國營養學會健康管理分會. 維生素D營養狀況評價及改善專家共識[J]. 中華健康管理學雜志,2023,17(4):245-252.

[3]于洋,魏金楓,鄧世杰,等. 維生素種類及其降尿酸機制的研究進展[J]. 中國醫藥導報,2024,21(15):190-193.

[4]朱帥,黃夢玲,樊俐,等. 富含不飽和脂肪酸蛋黃磷脂酰膽堿的提取與分子結構分析[J]. 糧油食品科技,2020,28(3):10-17.

[5]杜韻璇. 食品中嘌呤的降低方法及低嘌呤產品分析[J]. 食品安全導刊,2021,(24):49-50.

來源: 中華醫學會

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中華醫學會

中華醫學會