近年來,天然功能性食品與飲料的需求增加,特別是微生物發酵茶飲料的研究成為熱門領域。茶葉以其豐富的多酚、氨基酸、茶多糖和咖啡因等活性成分而受到推崇,具備多種健康益處。利用微生物發酵技術對茶葉進行深加工,旨在提升其附加值,改變風味并提高生物活性。

近年來,天然功能性食品與飲料的需求增加,特別是微生物發酵茶飲料的研究成為熱門領域。茶葉以其豐富的多酚、氨基酸、茶多糖和咖啡因等活性成分而受到推崇,具備多種健康益處。利用微生物發酵技術對茶葉進行深加工,旨在提升其附加值,改變風味并提高生物活性。

2024年8月,Beverage Plant Research 在線發表了湖南農業大學園藝學院劉仲華院士團隊蔡淑嫻副教授題為Microbial Fermentation in Fermented Tea Beverages: Transforming Flavor and Enhancing Bioactivity 的綜述。

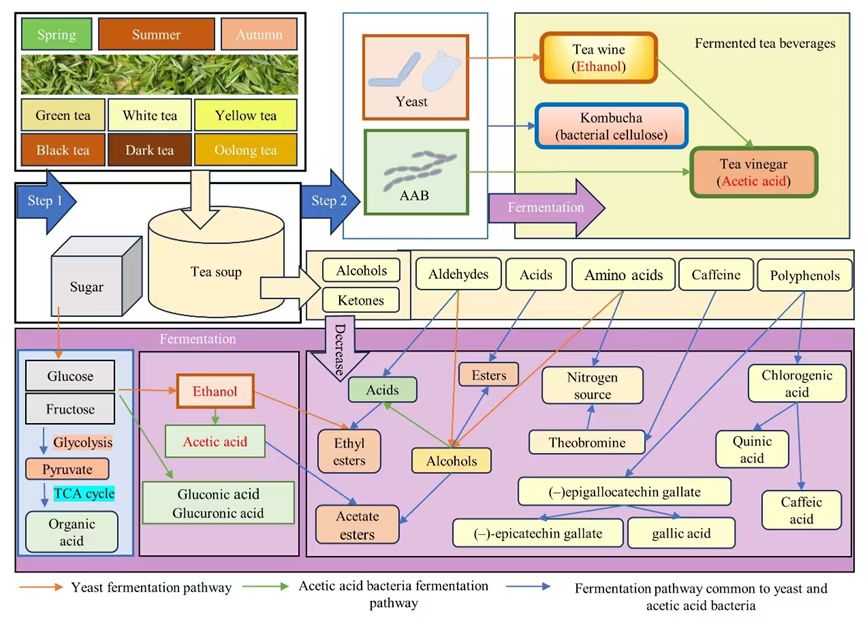

本文對近年來關于康普茶、茶酒、茶醋的文獻進行了總結和梳理,綜述了以糖茶水為底物,通過微生物發酵形成的三種類型發酵茶飲料:由酵母和醋酸菌共生發酵形成的康普茶,主要由酵母發酵形成的茶酒,以及先由酵母發酵形成酒精后再接種醋酸菌形成的茶醋。

結合酵母菌和醋酸菌的代謝特性,文章詳細闡述了微生物在發酵過程中通過對糖的代謝生成的酸類化合物和酒精如何影響茶湯成分的轉化。不同微生物群落之間的相互作用,在發酵過程中展現出多樣化的多酚轉化能力,微生物發酵能夠顯著增加康普茶中的總多酚類物質含量。茶葉中的咖啡因作為甲基黃嘌呤類化合物,為微生物代謝提供了必需的氮源。細菌和真菌具備咖啡因降解途徑,發酵茶飲料中咖啡因含量的整體下降,突顯了微生物在咖啡因代謝中的重要作用。

發酵還能夠增加茶飲料中的揮發性物質成分。盡管發酵過程可能導致茶湯中原有的芳樟醇、香葉醇等醇類,以及角鯊烯、檸檬烯等萜烯類、醛類和酮類物質的顯著減少或消失,但仍能保留大量茶香成分,并新增醇類、酯類等揮發性物質,逐漸形成各自的獨特風味。茶酒中的主要揮發性物質為醇類、酯類和芳香族化合物,康普茶則以醇類、酸類和酯類為主,茶醋中則以酸類和醇類為主。

此外,康普茶發酵過程中由酵母菌和醋酸菌共生形成的細菌纖維素膜是一種可再生資源,具有抗氧化特性,并在食品包裝領域展現出應用潛力。存在于茶葉中的植物黃嘌呤類化合物,如茶黃素、茶紅素和咖啡因,能夠刺激纖維素的產生。類胡蘿卜素、生物堿、單寧、類黃酮和花青素等植物化學化合物的存在,為細菌纖維素膜材料提供了獨特的抗氧化和抑菌活性。

圖1 微生物發酵茶飲料:從原料到成品

湖南農業大學園藝學院劉仲華院士和蔡淑嫻副教授為該文通訊作者,郭青碩士為第一作者。論文得到了廣西創新驅動發展專項資金項目(AA20302018)、國家重點研發計劃(2018YFC1604405)、國家自然科學基金項目(31471590、31100501)、湖南省自然科學基金項目(2019jj50237)的資助。

作者及研究團隊介紹

通訊作者 劉仲華 院士劉仲華,男,湖南衡陽人,1965年3月生,中國工程院院士,現任湖南師范大學校長、黨委副書記,國家植物功能成分利用工程技術研究中心主任。劉仲華院士長期從事茶葉加工理論與技術、茶葉深加工與資源利用、茶與健康等領域的研究,創立了黑茶品質風味形成的關鍵技術體系,并揭示了茶葉功能成分在延緩衰老和調節糖脂代謝方面的生物活性及作用機制。其科研成果為中國茶葉產業的提質增效及大健康產業的發展提供了重要技術支撐,榮獲多項國家級和省級科技獎項,獲發明專利授權70多件,制修訂國家標準6項,發表學術論文480多篇(SCI論文180多篇),主編或參編專著與教材17部。

第一作者 郭青

通訊作者 蔡淑嫻

蔡淑嫻,博士,副教授,碩士生導師,湖南農業大學茶學系專任教師,國家植物功能成分利用研究工程技術中心和茶學教育部重點實驗室學術骨干。

課題組目前主要聚焦于茶葉延緩衰老和調節脂質代謝方面的研究,同時涉及茶葉深加工與功能成分化學、茶葉資源高值化利用等領域。課題組主持完成國家自然科學基金項目2項、國家重點研究計劃子課題項目1項和省部級項目6項;主持或參與企業合作項目10余項,發表學術論文40余篇,參編專著5部,申請專利8項,目前授權專利1項,已培養或聯合培養研究生16人。

來源: 中國茶葉學會

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國茶葉學會

中國茶葉學會