作者:謝雯 首都醫科大學附屬北京地壇醫院 主任醫師

審核:王立祥 中國人民解放軍總醫院第三醫學中心 主任醫師

中華醫學會科學普及分會第十屆主任委員

肝性腦病,一個聽起來或許有些陌生的醫學名詞,卻是許多肝硬化患者不得不面對的一種嚴重并發癥。這種由于肝臟功能障礙導致的神經精神系統異常,不僅影響患者的日常生活,還對其生命安全構成威脅。

一、肝性腦病是怎么回事?

肝性腦病,簡而言之,是由于肝臟功能障礙引發的一系列神經精神系統異常癥狀。這一病癥發生在肝臟遭受急性或慢性損傷,或是存在分流情況時,導致本應由肝臟代謝的物質未能正常處理,進而進入血液循環,侵入神經系統,干擾其正常功能。

特別需要指出的是,盡管肝性腦病在普通大眾中的知名度不高,但它在肝硬化患者群體中的發病率相當顯著,比例可高達30%,甚至80%。這意味著,超過三分之一的肝硬化患者可能會表現出不同程度的肝性腦病癥狀,凸顯了這一并發癥的普遍性。

圖1 原創版權圖片,不授權轉載

此外,肝性腦病的根本在于肝臟本身的功能異常。換言之,只有當肝臟功能受損,無法正常執行其代謝功能時,才會繼發腦病情況。因此,肝臟健康狀態的惡化是觸發肝性腦病的必要條件。

二、肝性腦病的癥狀都有哪些?

肝性腦病癥狀表現多樣,從輕微到嚴重,逐步發展,嚴重影響了患者的生活質量和預后。

在疾病的早期,也就是輕微期,肝性腦病患者可能僅表現出一些神經、精神方面的輕微癥狀。這些癥狀往往較為隱蔽,不易被察覺,但細心觀察仍可以發現其端倪。患者可能會表現出欣快感,即一種異常的愉悅情緒,對周圍環境或事物產生過度的興趣或滿足感。同時,他們的計數能力可能會下降,簡單的算術運算變得困難,甚至出現定向力障礙,無法準確判斷時間、地點或人物。這些癥狀雖然輕微,但預示著患者的肝功能出現了明顯的異常。

圖2 原創版權圖片,不授權轉載

隨著病情的進一步發展,肝性腦病患者的癥狀會變得更加明顯和嚴重。在明顯期,除了上述的輕微癥狀外,患者還可能出現一些特有的體征,如撲翼樣震顫和踝陣攣。撲翼樣震顫表現為患者雙手平舉時,手部像小鳥翅膀一樣不停地抖動;踝陣攣則是患者平躺時,醫生托起其膝蓋并用力使其腳部向頭部方向移動時,腳部出現不自主的震顫。這些體征的出現往往預示著肝性腦病已進入較為明顯的階段。

圖3 原創版權圖片,不授權轉載

在更為嚴重的階段,肝性腦病患者可能出現嗜睡的表現,即大部分時間處于睡眠狀態,對外部刺激的反應減弱。此時,患者的意識水平已經明顯下降,甚至可能出現昏迷的狀態。這種情況下,患者的生命安全將受到嚴重威脅,需要立即進行緊急救治。

此外,肝性腦病患者還可能伴隨其他一些非特異性的癥狀,如食欲不振、惡心、嘔吐、腹脹等消化系統癥狀;以及黃疸、腹水、肝掌、蜘蛛痣等肝病特有的體征。這些癥狀和體征的出現,都與患者肝功能的嚴重障礙密切相關。

三、肝性腦病如何治療?

肝性腦病的治療策略覆蓋多個層面,從根除病因、營養支持到對癥治療,直至最后的器官替代,旨在全面應對這一復雜的病理生理過程。

首先,病因治療是核心,對于由乙型肝炎引起的肝硬化,抗病毒治療是關鍵;而對于酒精性肝硬化,徹底戒酒至關重要,盡管戒斷過程中可能出現癥狀,但醫療干預可助其平穩過渡。營養支持同樣重要,因為肝硬化患者往往營養狀態不佳,合理的營養補充有助于改善整體的健康狀態。

降低血氨水平是對癥治療的重中之重,這通常涉及到腸道管理。確保患者大便通暢,利用乳果糖等藥物調節腸道酸堿度,優化腸道菌群結構,減少氨的生成與吸收。此外,通過調整氨基酸比例,使用短鏈脂肪酸,以及在電解質失衡時使用精氨酸、谷氨酸鉀、谷氨酸鈉等藥物,都能有效控制血氨水平。針對腸道出血的患者,醫生需謹慎平衡,既要避免新的出血風險,又要及時清除腸道內積血,以防氨中毒。

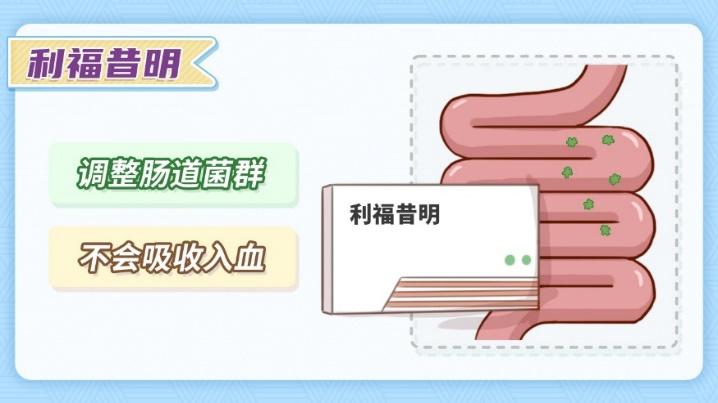

在藥物治療中,乳果糖和拉克替醇能分別通過調節腸道環境和通便作用減少氨吸收,門冬氨酸、鳥氨酸等氨基酸制劑則有助于氨代謝,而腸道靶向抗生素,如利福昔明可調整腸道菌群,避免氨的產生。目前,微生態制劑也日益受到關注,它可以通過改善腸道微生物環境,進一步減少氨的產生和吸收。

圖4 原創版權圖片,不授權轉載

灌腸治療在急性便秘引發的肝性腦病中能迅速緩解癥狀,但日常管理中,若口服藥物如乳果糖能維持大便通暢,則灌腸并非首選,僅在口服治療效果不佳時考慮。

對于那些肝臟功能完全喪失、無法代償的持續性肝性腦病患者,肝移植成為最后的治療手段。通過替換病變肝臟,患者有望恢復正常肝功能,從而解決肝性腦病的根本問題。治療效果與患者肝臟的合成功能緊密相關,當肝臟仍保有一定功能時,上述藥物治療可有效控制病情;但當肝臟功能嚴重衰竭,藥物治療的效果有限,肝移植則成為挽救生命的必要選擇。

來源: 中華醫學會

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中華醫學會

中華醫學會