出品:科普中國

作者:茍利軍(中國科學院國家天文臺)

監制:中國科普博覽

編者按:為了解前沿科技動態,科普中國前沿科技項目推出“帶你讀懂科學頂刊”系列文章,精選權威期刊的優秀論文,第一時間用通俗語言進行解讀。讓我們透過頂刊之窗,拓寬科學視野,享受科學樂趣。

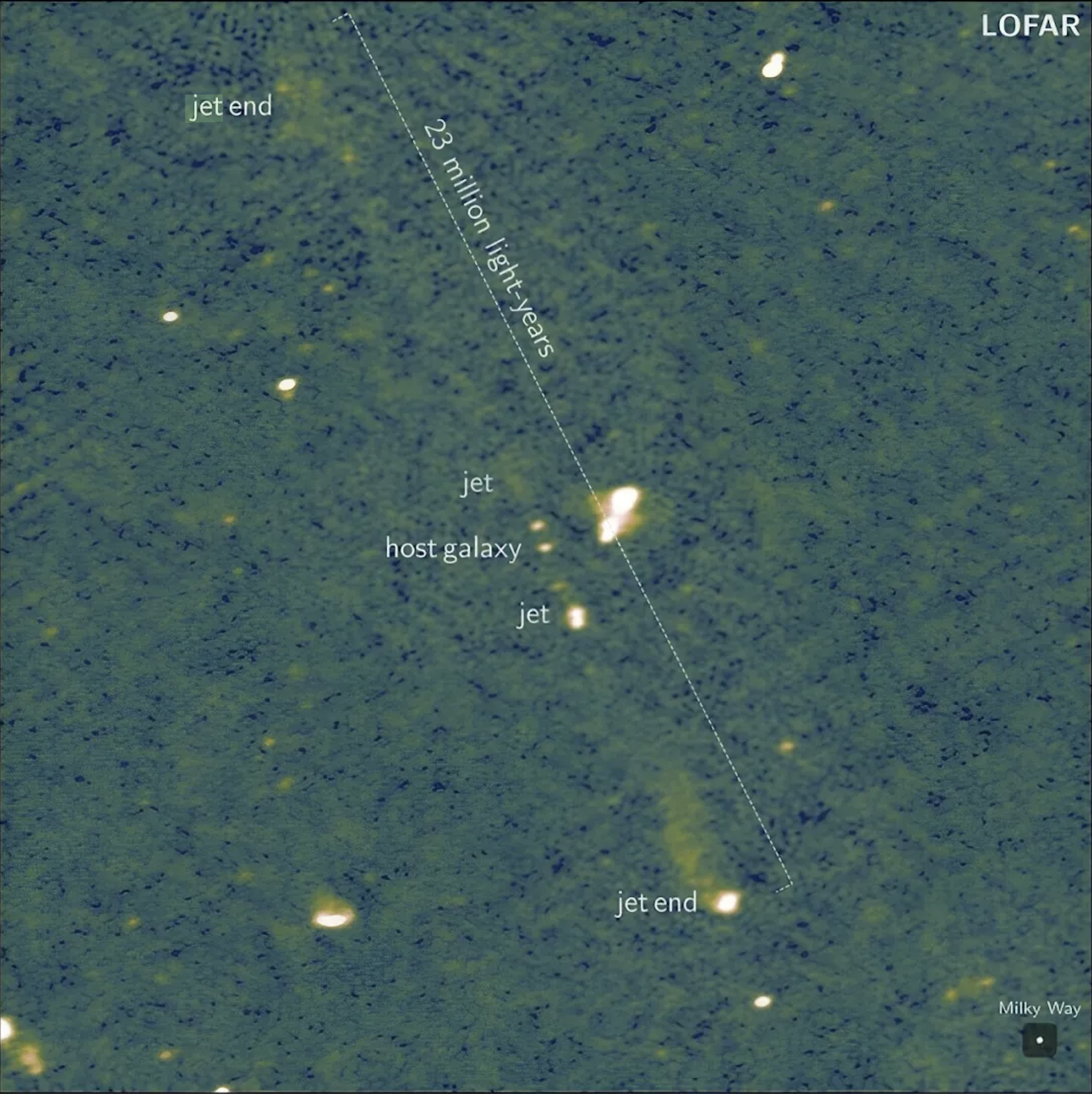

2024年9月18日,著名科學期刊《自然》(Nature)發表了一篇重磅論文,歐洲和美國的天文學家們通過最新的射電觀測手段,發現了一個長達2300萬光年的超長黑洞噴流,并將其命名為“波耳費里翁”(Porphyrion),這個詞所指的是古希臘神話中的一位巨人。

LOFAR射電望遠鏡陣列拍攝的“波耳費里翁”

(圖片來源:LOFAR合作組織Martijn Oei)

這一發現不僅刷新了我們對黑洞噴流長度的認知,也為理解黑洞在宇宙大尺度結構中的作用提供了全新視角。作為迄今為止觀測到的最長黑洞噴流,“波耳費里翁”噴流猶如一把穿透宇宙的“利劍”,揭示了黑洞噴流能夠在極端環境中保持穩定、筆直傳播的性質。

閱讀貼士:

就此次重磅發現,我們策劃了“迄今最長黑洞噴流”系列,分3篇文章,分別從黑洞噴流的發現、黑洞噴流的形成與黑洞噴流的研究價值三個角度,為你解讀此次科學成果,帶你了解關于黑洞噴流的故事。

黑洞噴流是如何形成的?

提到黑洞,許多人首先想到的是它們巨大的引力:一旦任何物質越過視界,連光都無法逃脫。然而,在黑洞周圍,常常存在著另一種截然不同的現象:噴流。

簡單來說,黑洞噴流是黑洞周圍吸積盤中的物質沿著黑洞自轉軸方向高速噴射出的物質流。那么,這個過程是如何發生的呢?

黑洞并非直接噴射物質,而是通過它們周圍的吸積盤將物質拋出。吸積盤由圍繞黑洞高速旋轉的氣體和塵埃組成。物質在旋轉過程中,由于強烈的摩擦和碰撞,物質被加熱至數百萬甚至上億度,變得極其熾熱。當物質被黑洞的引力拉向事件視界時,強大的磁場將部分高能物質沿磁力線束縛,并以接近光速的速度從黑洞兩極噴射出去,形成壯觀的噴流。這一過程像一把巨大的“太空噴水槍”,不斷地將超高能量的物質“射向”宇宙深處。

噴流的形成還與磁場和黑洞的自轉密切相關。強磁場會將吸積盤內的物質像發條一樣纏繞,當磁場足夠強大時,物質就會沿著磁力線被拋出。

是什么決定了黑洞噴流的長度?

“波耳費里翁”噴流之所以引人矚目,除了因為它的長度創下了紀錄外,還因為它展示了黑洞噴流在宇宙中能夠影響的范圍之廣。2300萬光年的長度,相當于114個銀河系的長度總和(假設銀河系的直徑為20萬光年),遠遠超出了此前我們對黑洞噴流的理解。

是什么決定了黑洞噴流的長度?為什么“波耳費里翁”噴流能夠達到如此壯觀的規模?

一般來說,黑洞噴流的長度取決于多個因素,包括:黑洞的能量供給、吸積盤的結構、噴流傳播途中的星系際介質密度等。當黑洞的吸積盤釋放出足夠的能量時,噴流可以持續存在數百萬甚至數億年。

然而,在大多數情況下,噴流的傳播會受到星系際介質(Inter-Galactic Medium, IGM)的阻力、磁場干擾和周圍環境的影響,從而逐漸彎曲、分散,甚至完全消失。因此,此前觀測到的最長噴流不過1630萬光年(500萬秒差距),差不多只有這次噴流長度的到三分之二。

此次的黑洞噴流為何如此筆直?

此前天文學家們觀測到的黑洞噴流長度大多不超過上千萬光年,因為在宇宙尺度上,噴流很容易受到各種干擾而發生彎曲或彌散掉。然而,“波耳費里翁”噴流不僅打破了長度紀錄,還保持了驚人的筆直性。

這讓我們不禁好奇:為什么這次觀測到的噴流能夠在2300萬光年的距離內依然保持筆直?

這與噴流的磁場結構和黑洞的自旋軸穩定性密切相關。黑洞噴流內的強磁場不僅能夠提供巨大的能量,還能維持噴流的穩定性,減少與星系際介質的相互作用。同時,噴流的極高速度(接近光速)也讓它能夠迅速穿越外界環境,保持穩定。此次發現的“波耳費里翁”噴流展示了黑洞噴流在特殊條件下的自穩能力,表明它們可以在宇宙尺度上長時間地保持完整。

此外,黑洞自旋軸的長期穩定性也至關重要。黑洞自轉軸的穩定性則決定了噴流的方向和形態。如果黑洞的自轉軸保持穩定,那么噴流就會沿著特定方向持續噴射,形成筆直的流體結構。如果黑洞在長達數十億年的時間里自旋軸方向保持不變,噴流就不會發生顯著偏移。這也解釋了為什么“波耳費里翁”噴流在存在了大約20億年后仍能保持筆直形態。

發現如此又長又直的黑洞噴流,意味著什么?

“波耳費里翁”噴流的發現,不僅刷新了我們對黑洞噴流壽命的理解,還揭示了超大質量黑洞在宇宙演化中可能扮演的更加重要的角色。

此外,“波耳費里翁”還表明,在特定條件下,黑洞噴流可以突破這些限制,延伸到更大的尺度。它的發現意味著中心黑洞具有極高的能量供給能力,同時該噴流可能穿越了一個相對稀薄的星系際介質環境,從而減少了外界干擾對噴流的影響。

這一發現為我們提供了一個全新的視角,讓我們看到了黑洞不僅在星系內部具有強大的影響力,它們的活動甚至可以跨越數千萬光年的距離,改變整個宇宙網的物質和磁場分布。

來源: 中國科普博覽

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國科普博覽

中國科普博覽