作者:王 玲 重慶醫科大學附屬兒童醫院

審核:劉玉琳 重慶醫科大學附屬兒童醫院 主任護師

對于寄生蟲,可能大部分家長們都覺得和孩子無關,但你知道嗎?在某些孩子肺部,有一個不為人知的“秘密王國”,里面住著一些 “不速之客”——肺部寄生蟲!它們非常狡猾,會以一種意想不到的方式,悄悄潛入孩子們的身體。想象一下,當孩子們在炎炎夏日享受溪邊嬉戲的樂趣,或是在秋風送爽時品嘗美味的醉蟹時,這些“不速之客”可能正悄悄地在孩子的肺部“安營扎寨”。今天,就讓我們一起揭開兒童肺部寄生蟲的神秘面紗,以便制定計策捍衛孩子的健康。

1.認識小小“房客”——肺部寄生蟲

肺部寄生蟲是一類能夠侵入人體肺部并引起病變的寄生蟲。這些微小的生物通過不同的途徑進入人的身體,并在肺部生長、繁殖或引發免疫反應,從而導致一系列的健康問題。

圖1 版權圖片 不授權轉載

2.小小“房客”的搗蛋行為

(1)血吸蟲

一般是飲用了含有血吸蟲尾蚴的疫水而感染。肺血吸蟲病的幼蟲、成蟲會在肺內移行、發育、寄生。

孩子感染后可表現出咳嗽、咳痰、咯血、胸痛等癥狀,同時還可能伴有發熱、過敏反應等全身性癥狀。

圖2 版權圖片 不授權轉載

(2)肺吸蟲

肺吸蟲主要通過孩子不經意間攝入的含有囊蚴的淡水蟹、蝲蛄等水產品,或是飲用了被污染的水源而進入體內。一旦寄生在肺部,它們就會開始“大冒險”,并且肺吸蟲病的表現多種多樣,但最常見的癥狀包括咳嗽、咳痰、胸痛和發熱。也可能會因為長期咳嗽而感到不適,痰液中甚至可能出現鐵銹色或爛桃樣的血痰。此外,肺吸蟲還可能引起胸腔積液、肝大、腹水等癥狀。更為嚴重的是,如果寄生蟲侵犯了腦、脊髓等重要器官,還可能引發頭痛、癲癇發作、肢體癱瘓等嚴重后果。

圖3 版權圖片 不授權轉載

(3)蛔蟲幼蟲

常因食入被蟲卵污染的食物或水而感染,蛔蟲幼蟲感染后常可導致蛔蟲性哮喘,癥狀包括咳嗽、喘息、呼吸急促及發熱,體溫可高達40℃左右。部分孩子會咳出白色泡沫樣痰,痰中可檢測出蛔蟲幼蟲。重度感染者還可能發生支氣管肺炎、肺膿腫等。

圖4 版權圖片 不授權轉載

(4)鉤蟲幼蟲

常因通過皮膚接觸受污染的土壤而感染,幼蟲移行至肺。感染后可出現陣發性干咳、咳痰,痰中帶血及黏液,并常伴有畏寒、發熱等全身癥狀,重者會導致支氣管哮喘、貧血等疾病。

圖5 版權圖片 不授權轉載

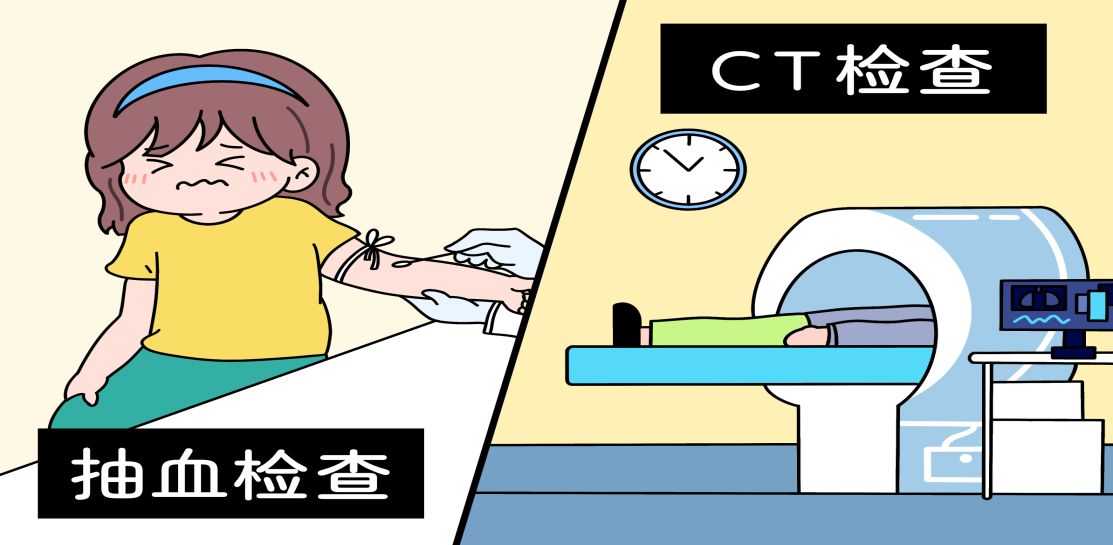

3.如何發現小小“房客”

(1)實驗室檢查: 血常規中嗜酸性粒細胞普遍增高往往提示寄生蟲感染的可能,大便常規檢查可尋找寄生蟲蟲體和蟲卵。

(2)痰液檢查:檢查寄生蟲或蟲卵,痰液中發現多量嗜酸性粒細胞對診斷有參考價值。

(3)體液的檢查:包括腹水和胸腔積液檢查,必要時可進行腦脊液檢查。

(4)免疫學檢查:可做寄生蟲抗原、抗體試驗等。

(5)活體組織病理學檢查。

(6)胸部X線或CT檢查:有助于發現肺部寄生蟲病的影像學特征。

(7)可行支氣管鏡檢查。

圖6 版權圖片 不授權轉載

4.趕走小小“房客”大作戰

一旦確診為肺部寄生蟲病,應立即進行治療。治療方案需根據寄生蟲的種類和感染程度制定,通常采用藥物治療,如吡喹酮等藥物治療。對于形成囊腫、結節等可采用外科手術治療。治療期間,家長應密切關注孩子的病情變化,遵醫囑用藥,并定期復診。

5.預防小小“房客”入侵

小朋友的肺部是守護呼吸的城堡,為了防止再次出現此類“房客”我們有一套全方位的“防御策略”,從飲食習慣到環境衛生,都能讓寄生蟲們無處遁形!

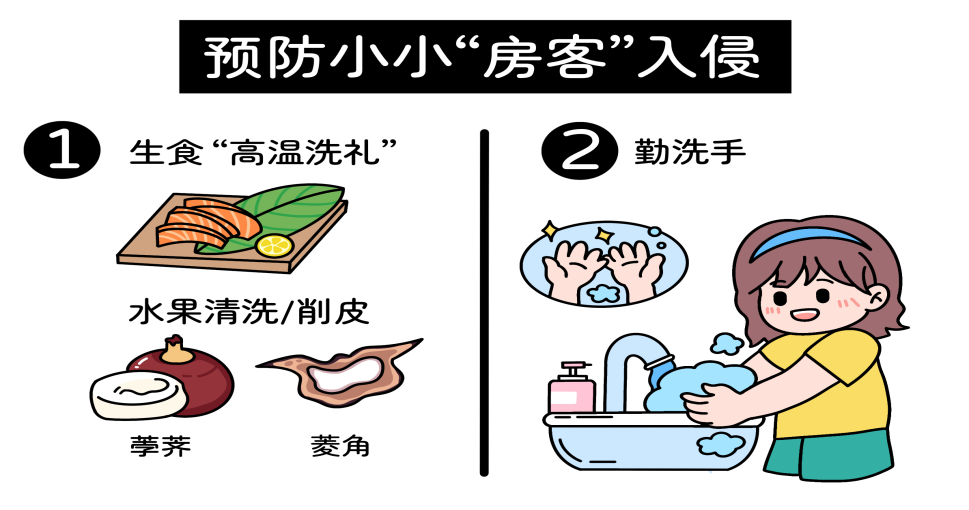

(1)飲食防怪秘笈

1)熟食派對:就像我們之前說的,生魚片、半熟的小龍蝦、生腌這些“可疑分子”都要經過“高溫洗禮”才能上桌。讓熟食成為餐桌上的主角,寄生蟲們自然就無計可施了!

2)蔬果也要洗干凈:吃水果、蔬菜前,記得用流動水沖洗干凈,特別是那些需要削皮的,比如荸薺、菱角。削皮就像給它們脫掉“寄生蟲外套”,吃起來更放心!

圖7 版權圖片 不授權轉載

3)廚房衛生不馬虎:家里的廚房也要保持干凈整潔。生熟食物要分開處理,避免交叉污染。刀具、砧板這些工具也要定期消毒哦!

(2)清潔小能手:定期打掃房間,特別是床鋪、地毯這些容易藏污納垢的地方。記住,干凈的環境就是寄生蟲們的“禁地”哦!

(3)洗手歡樂頌:飯前便后,記得唱響“洗手歡樂頌”。用肥皂和流動水徹底清潔雙手,就像給雙手穿上防護服,讓細菌和寄生蟲都近不了身。

(4)水源守護者:不喝生水,特別是那些看起來清澈但可能含有寄生蟲卵的溪水、河水。告訴爸爸媽媽,家里的水要煮沸了再喝,或者選擇瓶裝水,這樣更安全哦!

(5)綜合防御,提升抵抗力:比如,定期帶寵物去體檢驅蟲,避免它們成為寄生蟲的“中轉站”。多參加戶外活動,鍛煉身體,增強免疫力,讓身體成為寄生蟲難以攻破的“堡壘”!

圖8 版權圖片 不授權轉載

好啦,現在你們已經是半個肺部寄生蟲專家啦!記住,這些小小的“不速之客”雖然聽起來有點嚇人,但只要我們保持好衛生習慣,它們就休想在我們身體里定居。希望每位小朋友都能成為自己健康的小衛士,讓那些肺部寄生蟲統統遠離,再也不敢靠近!

來源: 中華醫學會

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中華醫學會

中華醫學會