航空航天技術是一個國家科技水平和綜合國力的重要體現,它的發展不僅推動了太空探索的進展,還促進了許多高新技術的進步,這些技術的應用已經深入到我們的日常生活中,對我們的衣食住行有了不小的改善。

星際美食家:探索方便面的宇宙級美味秘方

在吃方面,方便面是我們生活中很常見的食物,它吃起來簡單方便,味道也不錯,但方便面里不能光有面條,各種配料、調味品也是必不可少,其中就有脫水蔬菜包。我們都知道,普通蔬菜是很難保鮮的,還可能因為過季的原因吃不到當季蔬菜,但這些問題在脫水蔬菜面前都迎刃而解。這些看起來皺巴巴的小菜干,食用時只需將其泡進水里,稍等片刻即可食用,營養和風味均能被較好保留。

脫水蔬菜其實起源于“阿波羅”登月航天計劃中。美國航空航天局(NASA)為了讓航天員在太空中也可以吃到蔬菜補充維生素,發明的冷凍脫水蔬菜技術。這種技術可以去除蔬菜中的大部分水分,同時保留營養成分,且重量大幅減輕,便于長期儲存和攜帶。

脫水蔬菜生產車間

除了脫水蔬菜技術,方便面的制作過程中還涉及到其他一些航天科技。例如,高湯萃取技術、凍干技術和快速成型技術也來自航天領域,這些技術可以更好地鎖住蔬菜與肉類的營養,讓速食產品的健康屬性更進一步,并且最大化復原食材的原本味道。

守護天使:防護氣囊如何成為老年人的安全盾牌

說到衣服,衣服不僅是我們外在形象的裝飾,更是我們身體的守護者。老年人隨著年齡越來越大,身體機能越來越差,這樣就容易發生摔倒,穿戴式智能防護氣囊就是為了解決這一問題出現的。

穿戴式智能防護氣囊由航天技術轉化而來,其研發過程涵蓋了精密的電路布線、精心挑選的運動傳感器、處理器芯片的精細編程,以及跌倒數據的采集、處理和算法驗證。為了捕捉到跌倒動作的每一個細節,研制團隊成員不惜在實驗室內反復進行模擬跌倒測試,每日多達五六十次的跌倒,只為確保技術在實際應用中的準確性和可靠性。

這款防護氣囊,呈馬甲式外形,重量僅約1千克。它能夠實時監測并自動感應人體的動態,在檢測到跌倒發生前的那一刻迅速充氣,為主受力部位—髖部提供及時的緩沖保護。這種氣囊的膨脹機制能有效吸收高達90%的撞擊力,顯著減少了跌倒造成的傷害風險。

此外,這款氣囊的充氣模塊設計為可替換,氣袋也可重復使用,既經濟又環保。如今,這一高科技產品已經走出實驗室,進入市場,成為千家萬戶老年人日常生活中的安全伴侶。

抗震英雄:橡膠隔震支座的建筑保護神力

到了住方面,傳統的抗震技術側重于將建筑物的上部結構與地基緊密結合,用更粗的鋼筋、更多的混凝土澆注,以增強整體的堅固性。實踐證明,僅僅依靠增加材料的用量來提高建筑物的抗震能力,效果并不如預期那樣理想。

遭地震損毀的建筑

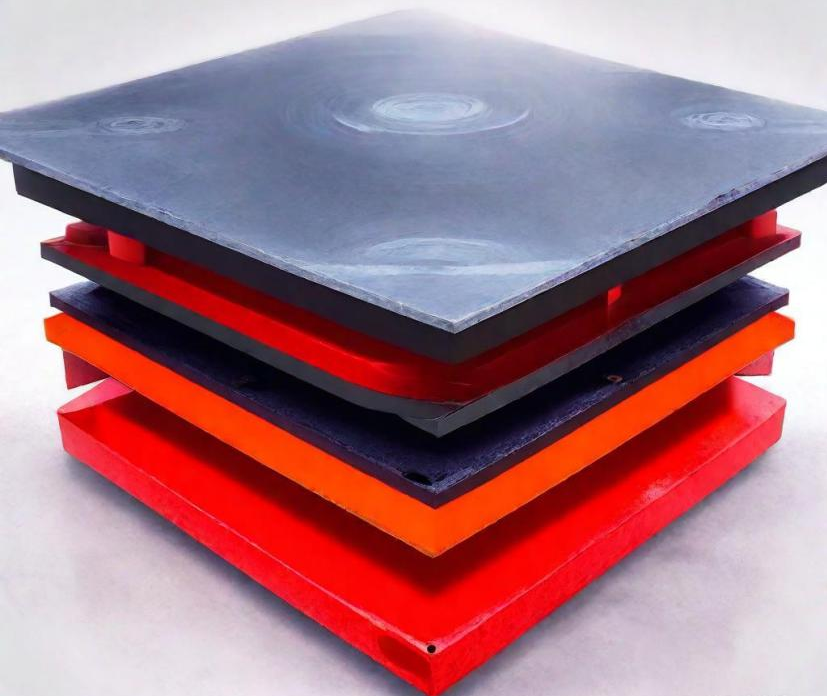

橡膠隔震支座的出現改善了這個問題,它的設計靈感來源于航空航天領域,特別是火箭發動機的柔性噴管技術。這種技術通過在建筑物的上部結構與地基之間增加隔震層,安裝橡膠隔震支座,實現與地面的“軟連接”。當地面發生地震時,隔震支座能夠跟隨地震波來回擺動,頂部穩穩地支撐著建筑物,從而有效降低建筑物上部結構的加速度反應,減少地震對建筑的破壞。通過這樣的技術,可以把地震80%左右的能量抵消掉。

橡膠隔震支座

此外,橡膠隔震支座還具有良好的耐久性和抗疲勞性能,設計壽命可達60~70年,有的甚至能夠超過這一設計壽命。這種技術的安裝施工并不復雜,適用于新建或已有的建筑物,因此在地震高烈度地區及地震災后重建項目中得到了廣泛應用。

寶貝的舒適宇宙:嬰兒尿不濕與航天科技

新生兒也享受航天科技的福利,尿布濕作為嬰兒的日常用品,它的出現與航天技術有著密切的聯系。最初,尿不濕的發明是為了解決宇航員在太空中的排尿問題。在太空的失重環境中,傳統的如廁方式無法使用,因此NASA的華人工程師唐鑫源在20世紀80年代利用高分子吸收體材料,發明了一種能吸水1400毫升的紙尿片,這種紙尿片可以迅速吸收宇航員的尿液并固定,防止泄漏。2003年我國航天英雄楊利偉進入太空時,身上就穿了這樣的紙尿片。

這種材料不僅吸水能力強,而且能夠將水分保持在材料內部不回滲,因此它很快被應用到了民用產品中,演變成了今天我們所熟知的嬰兒尿不濕。尿不濕的出現極大地方便了父母,減少了洗尿布的負擔,并且為嬰兒提供了更加干凈舒適的環境。

母親正在給小孩換尿布

未來制造:攪拌摩擦焊接開啟工業新紀元

在工業方面,攪拌摩擦焊接是一種在航空航天領域發展起來的高效、環保的焊接技術。這項技術是英國焊接研究所于1991年發明的,它利用摩擦熱和機械攪拌相結合的方式,通過旋轉的焊接工具對材料進行加熱和塑化,從而實現材料的連接,無需使用焊料或消耗品。

攪拌摩擦焊

這項技術的優勢在于其焊接過程中材料不發生熔化,避免了傳統熔焊接過程中可能出現的氣孔、裂紋等缺陷,從而提高了焊接接頭的質量和性能。此外,攪拌摩擦焊具有較低的熱輸入,可以減少焊接變形,提高生產效率。

在通行方面,攪拌摩擦焊接技術的應用范圍已經從航空航天領域擴展到軌道交通、船舶、汽車、電力電子等多個工業領域。在汽車工業中,攪拌摩擦焊接因其輕量化、高效、環保的特點被用于制造電動汽車部件,有助于提高燃油經濟性和續航里程。

未來,攪拌摩擦焊接技術有望進一步發展,通過機器人攪拌摩擦焊接技術的應用,實現更復雜結構件的自動化焊接,提高生產效率和焊接質量。同時,攪拌摩擦焊技術在新材料、新工藝的開發上也具有巨大的潛力和廣闊的應用前景。

航空航天技術的發展對人民生活質量的提高做出了重大貢獻,隨著航天技術的不斷進步和創新,相信未來會有越來越多的行業離不開航天技術,人類社會的可持續發展將會得到了強有力的支持。

部分信息來源于光明網、新華網、人民網、科普中國等

(科學性審核:李良,中國空間學會科普與教育委員會委員)

來源: 中國科學技術館

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國科學技術館

中國科學技術館