“一閃一閃亮晶晶,滿天都是小星星。”在夜空中,我們憑肉眼大約可以看到6000顆星星,其中大部分是像太陽一樣能自身發光的恒星。(行星是不發光的,一些行星靠反射恒星的光才能被我們看到)今天,我們就來說說滿天恒星的故事。

璀璨的星河(圖片由天文愛好者黃丹丹拍攝)

【恒星組成的 “星座”,不是用來算命的】

除了太陽,你還能說出哪些恒星?天狼星?參宿四?北落師門?專業一點的觀星者還會告訴你:天狼星在大犬座,參宿四是白虎七宿之一,北落師門在南魚座……恒星,跟星座有啥關系?(跟作為茶余飯后談資的“星座運勢”、“星座配對”相比,“星座”真的是一個正經的概念啊!)

為了給天空中恒星編排“座位”,人們用假想的線條將亮星連接起來,構成各種各樣的圖形,人為地把星空分成若干區域,這些圖形連同它們所在的天區,中國稱之為“星官”,西方叫做“星座”。

中國古代是將星空劃分為三垣(紫徽、太徽和天市)、四象(東蒼龍、西白虎、南朱雀、北玄武)、二十八宿,共包括283個星官。1928年國際天文學聯合會(IAU)以西方星座為基礎確定了88個星座,其中黃道上有13個。所謂黃道是指從地球上看太陽每年在天空中繞行一圈所走過的路徑,這是地球圍繞太陽公轉效應[1]。除了與人們熟知的“黃道十二宮”同名的星座外,太陽在黃道上經過的星座中還有一個是蛇夫座,從地球上看,位于天蝎座和人馬座以北。

最初,人們用星座來確定時間。古巴比倫人把黃道均勻分成12段(分別對應12個星座),太陽在每一段的停留的時間均為一個月。古埃及人以天狼星在東方地平線的出現的時刻,預測尼羅河的泛濫。在中國古代,《鹖冠子》記載了北斗七星斗柄指向東、南、西、北與春、夏、秋、冬的一一對應關系,有效地指導了當時的農業生產。

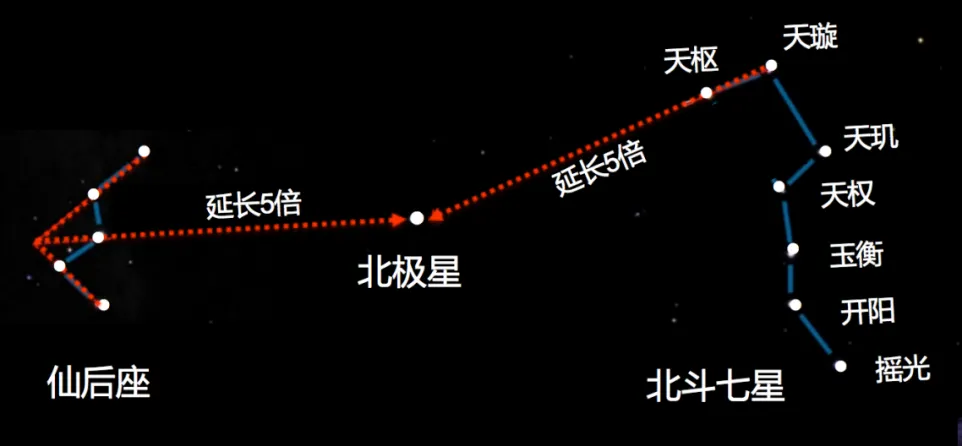

后來,人們又發現了星座的導航功能。“夜看北斗知北南”是指通過北斗七星可以尋找北極星,從而辨別方向(見圖2)。15~17世紀,遍布全球歐洲船隊在發展新生資本主義的同時,也發展了航海事業。在茫茫的大海中,沒有參照物,但是天上的星座不但形狀獨特,還很容易觀測到,非常適合給當時的船隊導航。

【小知識】古巴比倫人的黃道分割方式也就是現在流行的星座日期表的由來。不過,現行的星座劃分標準下,星座大小相差懸殊,太陽在每個星座中停留時間是不一致的,在最小的天蝎座中只停留7天,在最大的室女座中停留的時間長達44天8小時。因此,大家熟知的“星座”與天文學中星座并不相同。

圖2 北斗七星與北極星(示意圖)

在西方星座中,北極星和北斗七星分別位于小熊座和大熊座中,因為地球的自轉軸基本上指向北極星,所以在視覺上天體每天均圍繞北極星旋轉一圈。斗口的兩顆星連線延長五倍所指的星始終為北極星。當北斗七星在地平線以下時,可以用仙后座呈W型的5顆星尋找北極星。

鄭和率領艦隊七次下西洋,利用“牽星術”完成了極其艱難復雜的航行,創造了世界航海史上的奇跡。“過洋牽星圖”中描述的“惟觀日月升墜,以辨東西,星斗高低、度量遠近”等技術就是利用日月星辰來判斷船舶的地理位置與航行方向,其中涉及到的原理有“地球自西向東自轉,導致日月東升西落”以及“北極星的高度等于當地的緯度”等星空的奧秘。

【10萬年前,北斗七星不長這樣】

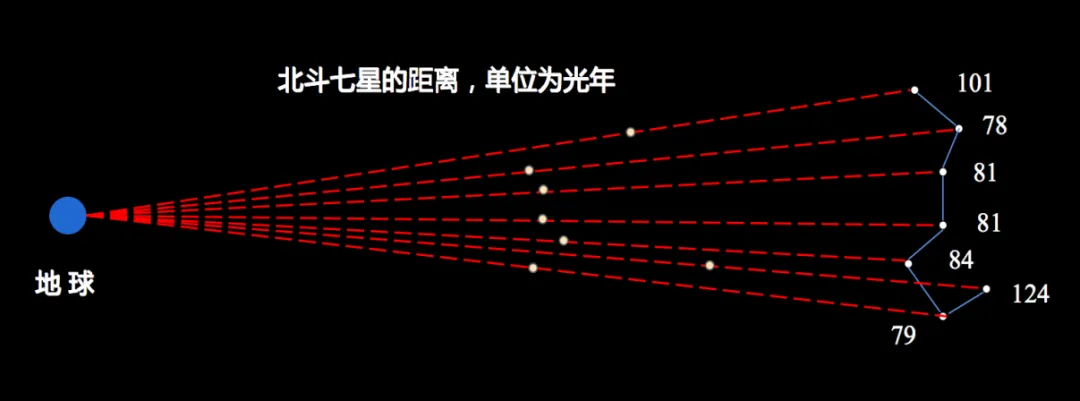

因為視覺投影效果,星座中構成生動圖案的恒星看似在一個平面上,其實它們離我們的距離可能差異很大。因此,同一星座的星之間可能沒有什么物理相互作用。依然以北斗七星為例,七顆星中搖光和天樞離地球距離分別為101和124光年(如圖3所示),比其他五顆星遠20至40光年。它們發出的光需要一百多年才能傳輸到地球。

圖3 北斗七星離地球的距離[3](示意圖)

離太陽系最近的恒星是位于半人馬座α三星系統的成員之一的比鄰星,距離地球大約為4.2光年。半人馬座α三星系統是劉慈欣描述的三體人所賴以生存的“太陽系”,也是科幻電影《流浪地球》中地球人最終遷徙目的地。

恒星在天空中并非恒定不動,它們運轉的速度很快,比如太陽以每秒238公里[4]的速度圍繞銀河系中心運動,大概2.5億年圍繞銀河系中心運轉一周。如果再加上地球自轉和公轉的速度,那么 “坐地日行八萬里”就不難理解了。

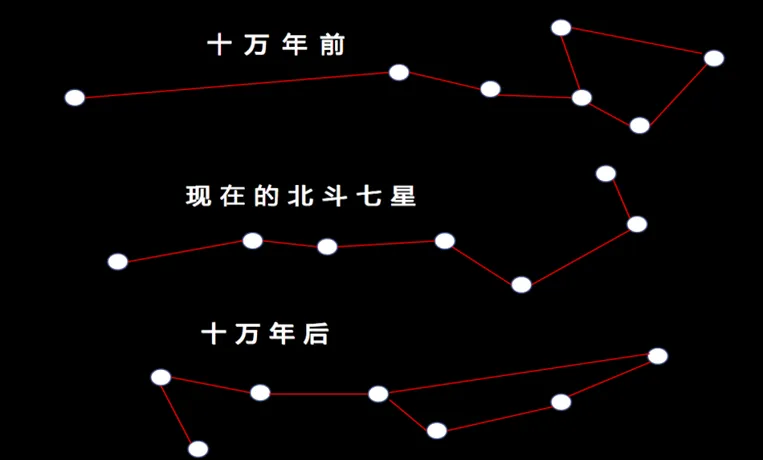

既然恒星的運轉速度這么快,為什么我們感覺它們恒定不動呢?主要原因是大部分的恒星離我們實在太遠了,它們在宇宙中運行幾百年,我們也難以察覺它們的位置變化。但是如果經過很長時間的積累,它們的位置變化就會比較明顯,比如10萬年前和10萬年之后,北斗七星的形狀都不是“舀酒的斗形”(如圖4所示)。

圖4 不同時期的北斗七星形狀示意圖(圖片來自網站[5],作者有改動)

【在恒星的世界里,太陽只能算個小弟弟】

在地球上看到的太陽,是天空中最大最亮的天體了,其實它在恒星世界中也就是個小弟弟,還有許多恒星比太陽更大、更亮。僅在銀河系中就有千億顆恒星,但是它們離我們太遠、星光太弱,人們對這些遙不可及恒星的本質知之甚少。自天文物理學誕生,尤其是進入19世紀以來,由于分光學、光度學和照相術等技術廣泛應用于天體的觀測研究,人們對天體的結構、化學成分、物理狀態的認識逐步清晰。

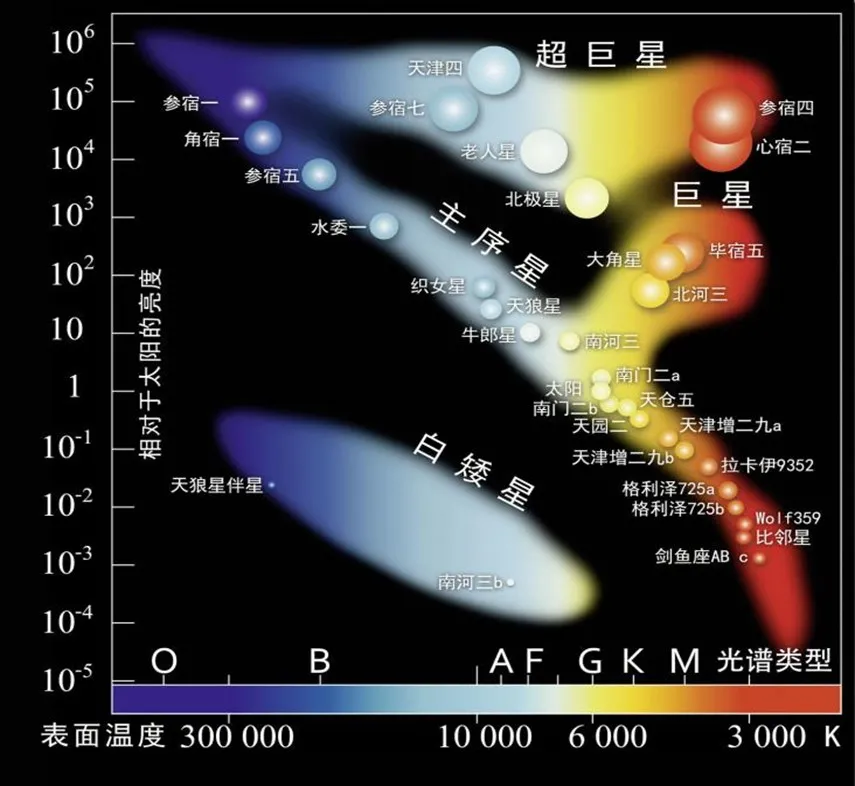

20世紀初,丹麥天文學家赫茲普龍(Hertzsprung)和美國天文學家羅素(Russell)發現恒星在光度(即發光能力)和溫度的二維圖像中有十分顯著的分布規律,該圖被稱為赫茲普龍-羅素圖,簡稱赫羅圖或HR圖。赫羅圖可以清晰地反映出恒星的“江湖地位”,比如個頭和質量大小、發光能力以及資歷(即演化歷程)等重要特征,是天文學中最重要的圖鑒之一。

圖5 赫羅圖,橫坐標為表面溫度或顏色,縱坐標為光度(圖片來自網站[6],作者有改動)

如圖5所示,恒星可以大致分為以下幾種類型:

主序星:

大部分(90%以上)恒星分布在沿左上方到右下方的一個狹窄的帶上(主星序),處于該帶上的恒星稱為主序星,它們正處于氫-氦核聚變階段。恒星的溫度越高,顏色就越藍,發光能力越強,反之,顏色越紅,發光能力越弱。恒星在該階段最穩定、停留時間最長(一生90%以上的時間處于該階段)。

白矮星:在左下方較密集的區域的恒星溫度高,呈藍白色,光度很弱,體積小,所以叫做白矮星,該區域是小質量恒星死亡后的“歸宿地”。

巨星&超巨星:在主星序的右側較密集區域的恒星光度比較大,但溫度較低,恒星的中心區氫元素燃燒耗盡,更重元素的核聚變被點燃后,恒星開始變得“虛胖”,進入該區域,所以叫做巨星。它的左上方叫超巨星。

根據恒星的顏色,哈佛天文臺將恒星分為O,B,A,F,G,K,M等七種類型,每個類型又可分為10個次型,即哈佛分類法。由于恒星的顏色與恒星表面的有效溫度相關,因此,該分類法是根據有效溫度遞降的次序來劃分的,如圖5(橫坐標)所示。比如,太陽屬于G型星,為黃色,織女星和天狼星為A型星,顏色為藍白色。根據發光能力,恒星可分為超巨星(I型)、亮巨星(II型)、巨星(III型)、亞巨星(IV型)、矮星(V型)、亞矮星(VI型)和白矮星(VII)等七種類型。這里巨星和矮星指的是光度大小,光度大的為巨星,反之為矮星。哈佛分類法是基于顏色或溫度的一元分類法,在二維的赫羅圖中不能很好地確定恒星的位置。

為此,20世紀40年代,美國天文學家摩根(W. Morgan)和基南(P.Keenan)提出以溫度和光度為基礎的二元分類法(即MK分類系統),可在赫羅圖中準確地定位恒星的位置,比如,太陽為G2V型。

太陽是一個典型的矮星。宇宙中存在比太陽的個頭大幾億倍甚至更大的恒星,比如盾牌座UY恒星,它屬于恒星“暮年”時期的紅超巨星,最新研究表明[7],這顆恒星的半徑為太陽的755倍(參見圖6),相當于4.3億個太陽,發光能力是太陽的8.7萬倍,因為它離我們5100光年的遙遠距離,所以即使它體積巨大,在地球上看也只能是一顆小小的亮點。

圖6 恒星大小對比(示意圖)太陽和天狼星均為矮星(天狼星的發光能力大約為太陽的25倍),而北河三、大角星均為橙巨星,盾牌座UY為紅超巨星(它們的發光能力分別為太陽的40倍、170倍和8.7萬倍左右),這些巨星的內部核心區通過核聚變基本耗盡了氫元素(圖片來自網站[8],作者有改動)

天文學家一般用視星等來描述恒星亮度。星等值越小,恒星越亮。恒星視星等主要是三個因素決定的:(1)恒星自身的發光本領,即主要由恒星的質量決定;(2)恒星的距離,發光本領相同的恒星,距離越遠亮度就越暗;(3)恒星與我們之間的星際介質。由于折射、散射等物理過程,星際介質(如塵埃)對穿過它的光波中的藍色成分吸收產生紅化、消弱等效應,導致恒星的顏色、亮度發生變化。綜合多種因素,夜空中看上去最亮的恒星為天狼星(金星為最亮的行星),它在冬夜星空大犬座(獵戶座附近)中清晰可見。

【結語】

看完這篇文章,我們那句熟悉的歌詞是不是應該改成這樣?“一閃一閃亮晶晶,滿天都是‘小’恒星……”于是問題又來了:滿天的恒星,到底是怎么來的呢?且聽下回分解。

來源: 科小二

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科小二

科小二