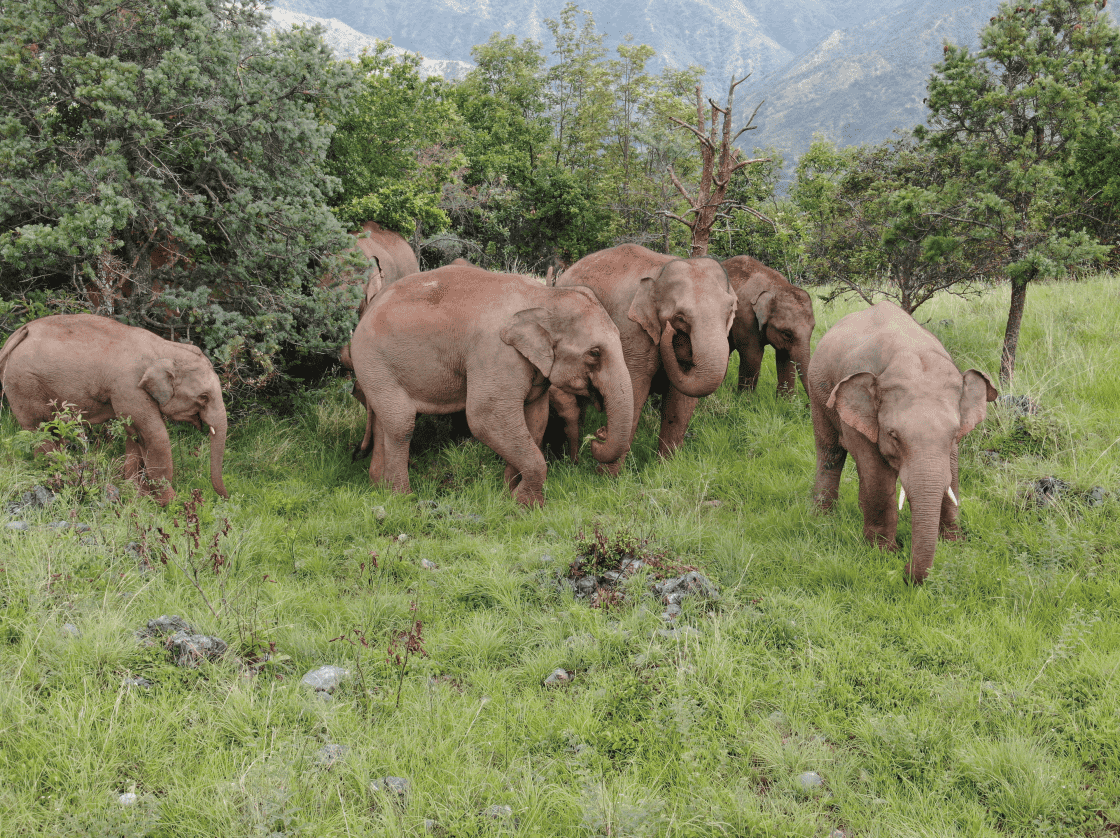

中國境內目前約有300頭野生亞洲象,主要生活在云南的西雙版納、普洱和臨滄地區。它們生活的棲息地還好嗎?人與大象怎樣和諧共處?我們該如何更好地保護“象往的生活”?

每當亞洲象遷移,總會有人把原因歸咎于大象棲息地遭受了破壞。我們首先可以從保護區與大象的關系聊起。

云南西雙版納國家級自然保護區建設于1958年,1980年重新調整并擴大了范圍,由地域上互不相連的5個子保護區組成,總面積為24.25萬公頃,是我國亞洲象種群數量最多的地區。近年來,當地管理部門嚴格按照保護區條例管理,保護區內森林資源豐富,森林覆蓋率達97.02%。

保護區的定義是保護熱帶森林生態系統以及系統內的珍稀野生動植物,亞洲象只是其中之一,并非專屬。

亞洲象喜食低矮灌木和草本植物,需要水源和森林隱蔽場所休息,同時要有天然的“硝塘”補充鹽分。然而,保護區內森林保護得很好,樹木高大茂密,森林郁閉度高會導致林下灌木和草本植物過少,當大象食物減少時,就會走出森林,到保護區外的土地棲息覓食。

近年來,隨著法律制度逐漸完善以及人們保護意識逐漸加強,亞洲象開始減少對人的恐懼,更加頻繁地走出保護區進入農田取食農作物,加之亞洲象數量增加,使得這一矛盾更加突出。

顯然,與限定的保護區相比,大象棲息地是一個更廣泛的概念。畢竟,保護區僅是人類主觀劃定的范圍,對于亞洲象來說,哪些地方有食物適合生存,它們就會將其作為棲息地對待。

此外,對于保護區外的群眾種植橡膠、茶葉經濟林破壞了大象棲息地質量的說法,需要辯證看待。從國家層面來說,保護區是我們法定界限的野生動物保護區。但在保護區之外,群眾在自己的承包地里生產種植經濟作物被認為是破壞亞洲象的棲息地,這也并不科學。

從亞洲象的特性來看,它們也喜歡長距離遷移,這有助于尋找新的覓食地、河流棲息地,也有助于種群間的基因流動以及在不斷變化的環境中維持生存。野象移動實際上并不稀奇,我國西雙版納勐臘縣和老撾北部三省也存在野生亞洲象跨境活動。

來源: 云南省科協

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

云南省科協

云南省科協