當地時間2024年7月26日,在印度首都新德里舉行的第46屆聯合國教科文組織世界遺產委員會會議上,我國申報的**巴丹吉林沙漠—沙山湖泊群、中國黃(渤)海候鳥棲息地(第二期)**順利通過遺產委員會評審,成功列入《世界遺產名錄》。至此,我國世界遺產總數升至59項,其中世界自然遺產15項、文化和自然雙遺產4項,世界自然遺產總數繼續保持全球第一。

巴丹吉林沙漠—沙山湖泊群為什么能夠申遺成功?它有哪些獨特之處?

此景只應天上有?

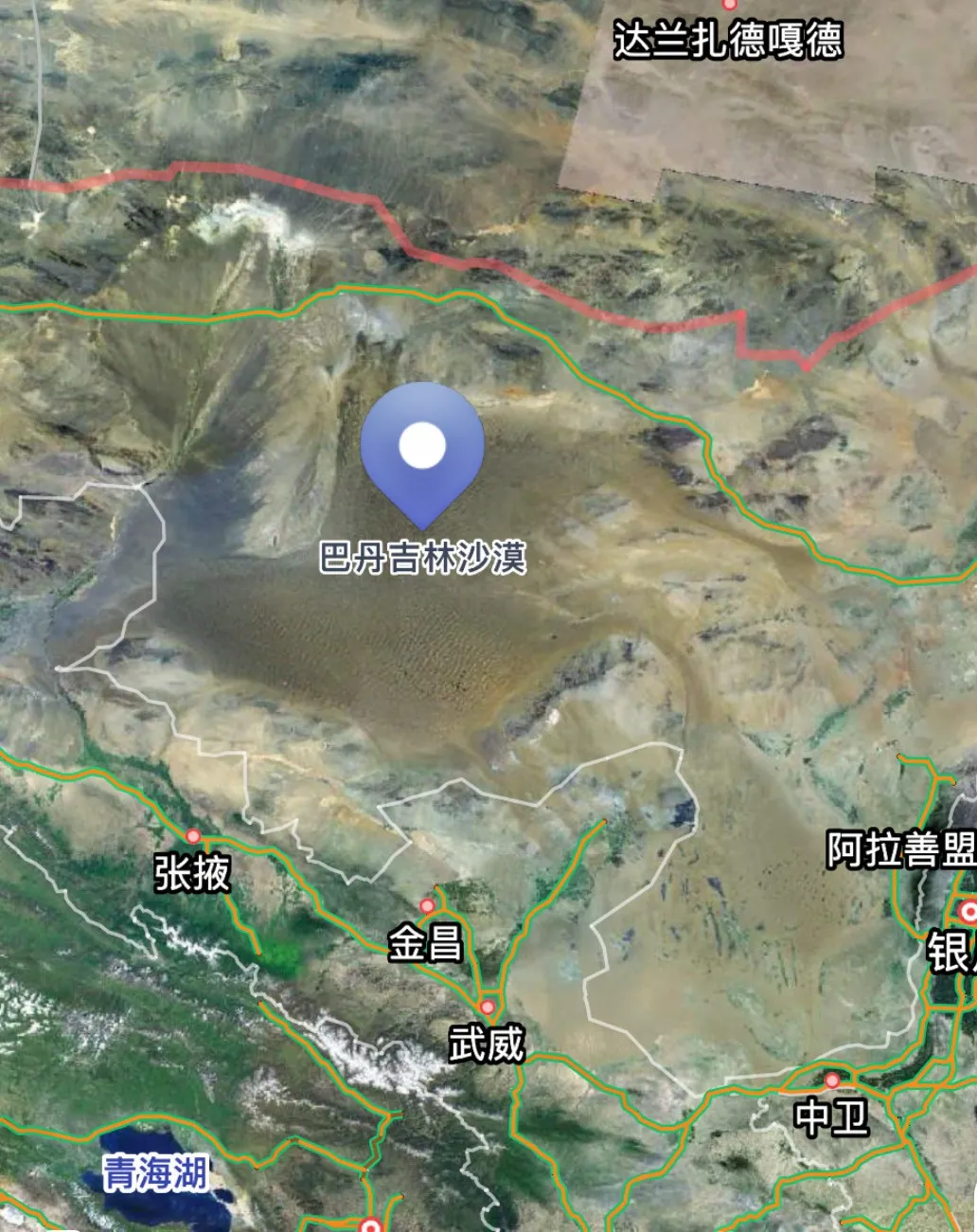

巴丹吉林沙漠位于我國內蒙古自治區的西部,地處中國西北干旱溫帶荒漠區阿拉善高原,是中國第三大沙漠和第二大流動沙漠(在定向風的作用下,移動趨勢傾向于風吹的方向,不斷遷移的沙漠)。

也許大家之前對于巴丹吉林沙漠這個名字不太熟悉,但如果你曾在“某蟻森林”種下過一棵花棒,那么你一定見過“阿拉善”這個地名,它位于我國西北干旱區,水資源極端缺乏是那里的一大氣候特點。

可就是處在這樣的地理環境中的巴丹吉林沙漠,卻有已探明湖泊多達140余個。有人說巴丹吉林沙漠名字中的“巴丹”可能是由人名或地名演變而來,而說“吉林”的意思有可能是從藏語**“哲讓”演變而來(意為地獄),也有可能是指數詞六十,與這片沙漠中湖泊眾多有關。還有人把它喻為神奇的“漠中江南”**。

世界遺產委員會在描述巴丹吉林沙漠時,指出它的重要標志有:

世界最高的固定沙山,相對高度達460米

世界最密集的沙漠湖泊

最廣闊的鳴沙區域

多樣的風蝕地貌

如此多樣化的景觀不僅展示了巴丹吉林沙漠非凡的自然美學價值,而且代表著地球上重要、典型且持續的風沙地貌發展過程,甚至還造就了豐富多彩的生物棲息地。世界遺產委員會指出,全球少有沙漠可以與巴丹吉林沙漠比肩,巴丹吉林沙漠的景觀和不斷變換的地質地貌特征,令人嘆為觀止。

巴丹吉林沙漠與我們對沙漠的固有印象大相徑庭,在這里,只有你不敢想,沒有你見不到。也正是因為巴丹吉林沙漠的獨一無二,它也是著名的探險旅游區之一,吸引著無數探險者來一探究竟,感受大自然的鬼斧神工。

奇峰怪沙,風沙地貌發展活化石

巴丹吉林沙漠展示著獨一無二的沙漠演化的歷史價值。從沙丘到沙丘鏈,最后到高大陡峭的沙山,在這里都留下了鮮活的印記。簡直就是一個呈現了沙漠演進的活化石。

沙丘是沙粒在風的作用下堆積而成的,是沙漠地區的主要地貌。有研究結果表明,巴丹吉林沙漠內的獨立沙丘大約有6000多座。沙丘鏈是若干個新月形沙丘(又稱橫向沙丘。平面如新月)橫向連接成鏈狀的沙丘形態。沙山即指巨型沙丘或沙丘鏈,相對高度在100米以上。

巴丹吉林沙漠的最高沙峰必魯圖峰,超過了世界上最大的撒哈拉沙漠中最高沙丘的高度,堪稱世界沙漠的“珠穆朗瑪峰”

也正是因為巴丹吉林沙漠有著豐富的風沙地貌,它也擁有著世界上最廣闊的鳴沙區,被譽為**“世界鳴沙王國”**。以石英為主的細沙粒,在風的吹拂下悄然震動,沙滑落或相互運動時,眾多沙粒在氣流中旋轉,表面空洞產生的“空竹”效應發出嗡嗡響聲,一鳴驚人,縈繞在這金黃秘境。陡峭的沙山伴隨著沙粒滾落下來時產生的巨大聲響,聲音從遠處傳來,氣勢磅礴。

沙漠里有湖泊?還這么美!

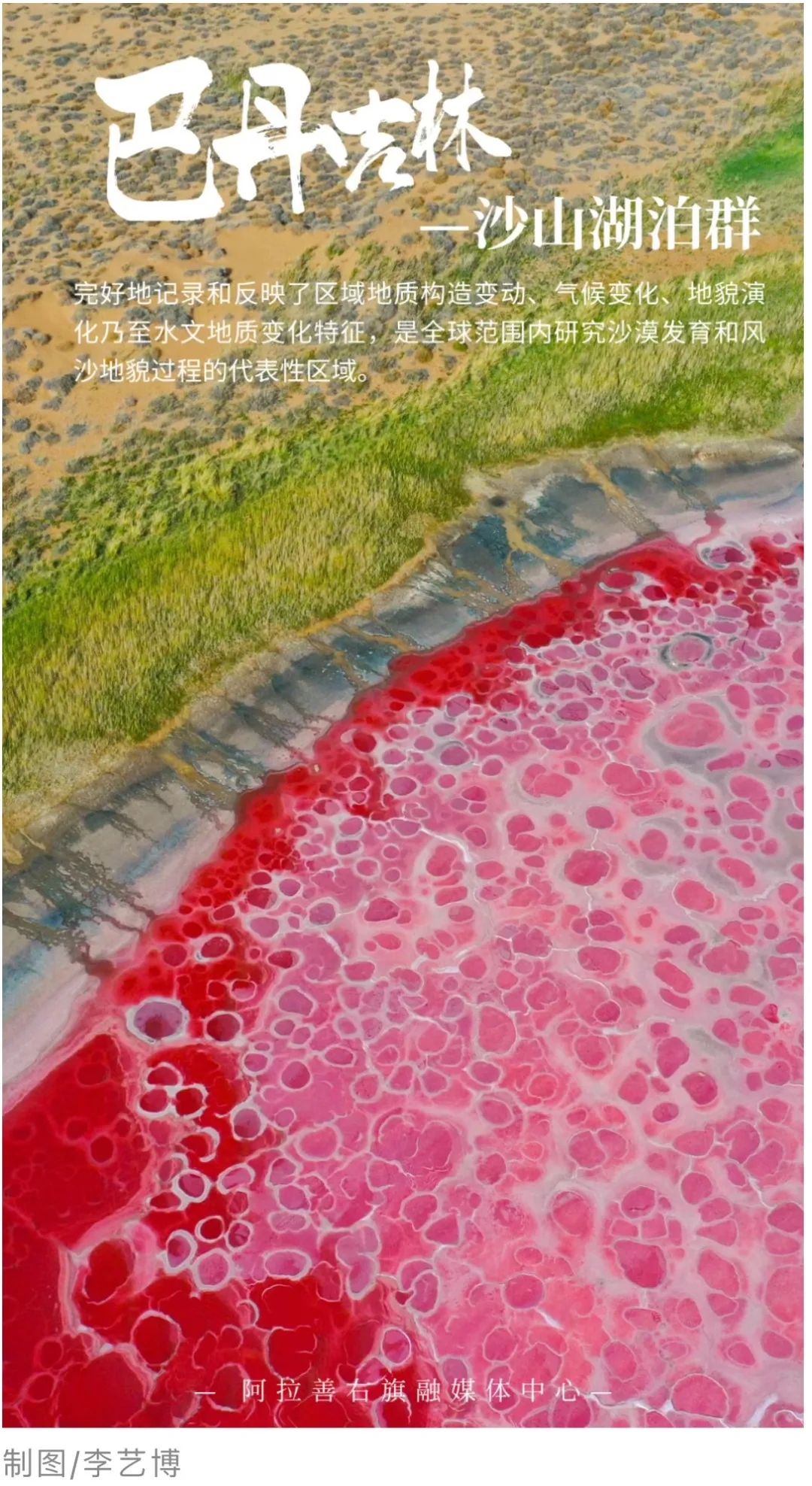

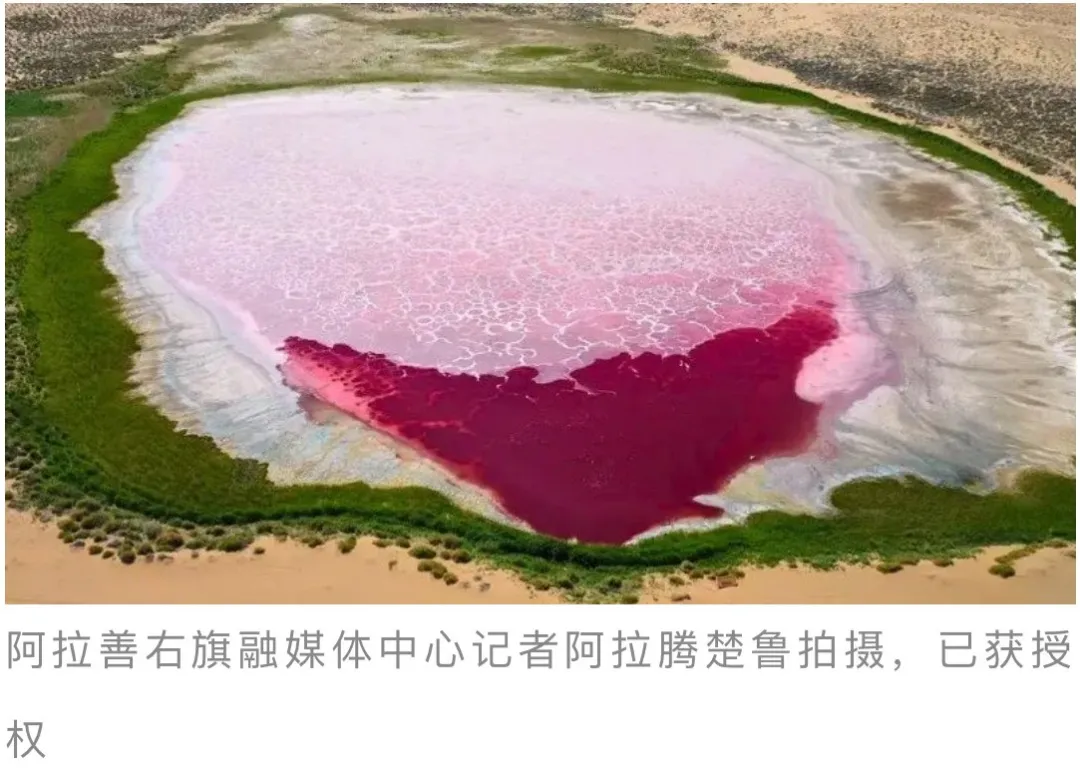

巴丹吉林沙漠還擁有世界最密集的沙漠湖泊,當地俗稱“海子”,眾多湖泊星羅棋布,各具特色。

巴丹湖,是整個沙漠中最大的一個淡水湖,由許多小湖泊組成,十分著名。它靜靜地躺在沙山中,形成一幅山水交織的沙漠風景圖:有金黃的沙山,有湛藍的天空,湖面上閃爍著空靈的倒影,湖畔蘆葦叢生,湖中碧波蕩漾,水鳥嬉戲……是整片巴丹吉林沙漠景觀的縮影。

巴丹吉林沙漠中面積最大的一個湖泊名為諾日圖湖,被當地牧民奉為圣泉。還有一個名為**“音德日圖”**的海子,這個海子號稱有108個泉眼,其中的一塊狀如磨盤的大石頭上,泉眼密布,常年涌泉不止,人稱“磨盤泉”,當地人將其奉為“神泉”,常來朝拜。

沉浸于沙漠與湖泊的奇妙組合時,我們不禁產生疑問——這些在干旱沙漠中的湖泊是怎樣得到補給水源的呢?

巴丹吉林沙漠湖泊和沙山的形成與該地區地下水的循環交替問題直接相關。曾有學者初步探討湖泊和沙山的形成問題,認為巴丹吉林沙漠湖泊主要接受來自東部雅布賴山區區域地下水側向補給和沙山地下水補給而形成。高大沙山與湖泊的形成和共存關系是先有沙山,而后才形成湖泊,也就是說沙山是形成巴丹吉林沙漠湖泊的必備條件。后來,丁宏偉等人又在《再論巴丹吉林沙漠湖泊水的補給來源、補給模式與高大沙山的形成機理》中,提出巴丹吉林沙漠湖泊水和地下水的補給來源不是當地降水和周邊雅布賴山—北大山的降水形成的地表洪水,而是南部青藏高原(包括祁連山)現代大氣降水、冰雪融水、高原湖水的淵源補給。補給模式為高原富含二氧化碳氣體和碳酸鈣的入滲水,通過區域地下水流循環系統,源源不斷地自南向北運移到沙漠地帶,地下水在通過沙漠湖泊區弧形“疊瓦狀”垂向導水構造斷裂向上越流過程中被廣泛分布的巖漿巖加熱,沿斷層溢出地表形成湖泊群,同時導致水中二氧化碳的釋放和碳酸鈣的沉積,形成鈣化體。同時,由于氣候干旱,湖水不斷蒸發,而鹽分留在湖泊內,從而形成咸水湖,達格圖湖就是一個這樣形成的高鹽高堿的氯化物型鹽湖。

鹽湖通常指湖水含鹽量大于海水平均鹽度(即>3.5%)的湖泊。鹽湖作為湖泊發展的末期階段(最終會隨著巨大的蒸發量走到生命的盡頭——變成干鹽灘),形成于特定的自然地理、地質環境中,富含各類礦物元素以及鹽生生物,湖泊顏色一般呈現無色、粉紅色、紅色、綠色等多種顏色。廣袤的巴丹吉林金色沙漠中,點綴著五彩斑斕的湖泊——“紅海子”“藍海子”“綠海子”……

達格圖湖是巴丹吉林沙漠中著名的粉紅色湖泊,當地人稱為“紅海子”。有關粉色鹽湖的最早記錄出現于《本草綱目》,其中記載了制鹽所用鹵水久置后會變紅的現象。達格圖湖的顏色還會隨著季節而變化:秋季總體呈現較淡的粉色且湖水清透,夏季則變為顏色均勻且亮麗的粉色,遠處與近處觀測顏色相同,與秋季顏色存在明顯差異。然而,不同季節使湖泊呈現粉色的原因也是不同的,秋季觀測到的粉色主要來自湖底粉色結晶鹽,夏季湖泊顏色則主要為湖水自身顏色。夏季水溫高、水中營養物質豐富,因此,喜歡鹽堿的有色微生物得以大量繁殖,讓湖水呈現亮粉色;到了秋季,隨著水溫降低、水量減少,有色微生物便減少或者消失,湖水變為無色透明。此時混雜著赤鐵礦的氯化鈉結晶大量析出,在湖底形成粉色鹽層,又使整個湖泊呈現淡粉色。

除了達格圖湖之外,巴丹吉林沙漠中還散落著各色“珍寶”——準吉格德湖是巴丹吉林沙漠中最神奇的湖泊之一,受湖中鹽堿礦物質的濃度、水量和氣溫影響,南面湖水是粉紅色,北面湖水是藍色,當地人又稱它們為“雙色湖”。達布蘇圖湖,又稱翡翠湖,呈現翠綠色,宛如墜落沙漠的一顆綠寶石。

來看看駱駝的朋友圈

水是生命之源,沙漠中的水源也不例外,由于獨特的沙山—湖泊群,沙丘圍繞著沙漠中的海子成為許多動植物的棲息地,形成了獨特的自然景觀,“沙漠之舟”駱駝有了很多“新”朋友。

湖畔是蘆葦掩映,湖里魚兒游動,湖面野鴨戲水,湖上水鳥起舞;植被和沙丘的掩護下,野兔、沙雞、狐貍、黃羊靈巧移動;黃沙深處的四腳蛇、黑螞蟻、蝎子,梭梭樹和沙棗樹間織網捕獵的紅蜘蛛,是被忽略了的隱秘者。

張雅茹曾在《內蒙古巴丹吉林自然保護區物種多樣性》中統計,位于巴丹吉林沙漠東南部,以保護巴丹吉林沙漠自然景觀、珍稀物種以及古地質、古生物化石為主的綜合性自然保護區——巴丹吉林自然保護區的種子植物組成中,被子植物占有絕對優勢。有種子植物116種,隸屬29科80屬,其中:裸子植物1科1屬2種,占保護區植物科、屬、種總數的3.4%、1.3%、1.7%;被子植物28科79屬114 種,占保護區植物科、屬、種總數的96.6%、98.7%、98.3%。國家珍稀瀕危保護植物6種,阿拉善沙拐棗、梭梭、裸果木、綿刺、蒙古扁桃和沙冬青;內蒙古自治區級保護植物種2種,胡楊、蒙古沙拐棗。

保護區內的陸棲脊椎動物,獸類以中亞成分居多,北方類型次之;鳥類在繁殖鳥中,北方種類居首,中亞型成分次之;爬行類以中亞型占絕對優勢。獸類以耐旱食草動物為主,如嚙齒類中的沙鼠、跳鼠、有蹄類中的鵝喉羚,但大型肉食動物缺乏。動物組成簡單,密度稀疏。鳥類以小型耐旱種類為優勢種,如鵖類、百靈、毛腿沙雞。有脊椎動物90種,其中爬行類11種,占保護區脊椎動物的12.2%;鳥類46種,占保護區脊椎動物的51.1%;獸類33種,占保護區脊椎動物的36.7%。保護區有國家級保護動物12種,占保護區脊椎動物的13.3%,其中國家二級重點保護獸類4種;國家一級重點保護鳥類2種;國家二級重點保護鳥類6種。

廟宇何人建?

巴丹吉林沙漠的與眾不同之處還在于有古老廟宇坐落在此——巴丹吉林廟。巴丹吉林廟在沙漠腹地蘇敏吉林。“蘇敏吉林”意為有廟的湖,當地人習慣稱之為**“廟海子”。巴丹吉林廟是阿拉善右旗最為出名的寺廟,始建于清乾隆年間,當時取名“噶勒丹彭茨克拉布吉林”,藏語為“上天賜給吉祥如意的湖水”**之意。原屬阿拉善旗延福寺管轄,已經有200多年的歷史,被譽為“沙漠故宮”。廟宇整體坐北朝南,外有半人高的圍墻,墻外西側矗立著一座白塔,黃沙、青水、綠草、白塔互為呼應,將整個寺廟環繞在內,使其顯得無比雄偉、莊嚴。亭臺樓閣巧奪天工,雕梁畫棟栩栩如生。整個廟內雖沒有香煙繚繞、喇嘛誦經,但一片寧靜中也給人莊嚴肅穆、幽靜雅致之感,仿佛是被人遺忘在沙漠深處的明珠,雖歷百年之久,依舊熠熠奪目。

其實,不止在200年前,有學者根據出土標準器和14C年代測定結果判斷,大致相當于新石器時代中晚期,巴丹吉林沙漠就已有人類活動,人類活動遺存還具有聚集性特征,主要受控于湖泊群的分布格局。同時,雅布賴山手形巖繪畫也多分布于靠近溪流或水源地的巖窟或巨石面上。而且,根據雅布賴山洞窟與附近史前文化遺址的共存關系,以及世界各地手形巖畫的年代研究結果,也能夠推斷研究區手形巖繪畫屬于新石器時代中晚期的文化遺存。從巴丹吉林沙漠人類活動遺存的細石器多且分布廣泛,陶器多小型帶耳平底器(少見大型彩陶器)的文化現象,以及文化遺存環湖岸呈帶狀“逐水草而居”等,推斷當時這里應為游牧模式。“沙漠草湖游牧”在巴丹吉林沙漠起源也是適應自然地理環境的結果。

巴丹吉林沙漠的申遺成功把這座秘境又帶入我們的視野,一旦沉浸其中、陷入思考,就會發現在令人嘆為觀止的自然美學價值背后,也隱藏著許多地理人文、社會歷史的蛛絲馬跡等待我們搜尋——自然瑰景記錄著地球生命痕跡,文化遺跡承載著人類文明。

**參考資料:**1.《“巴丹吉林沙漠—沙山湖泊群”“中國黃(渤)海候鳥棲息地(第二期)”成功列入〈世界遺產名錄〉》,中華人民共和國教育部網站。

2.《地質地球所合作探究地球上高大沙丘的成因》,中國科學院網站。

3.丁宏偉、郭瑞、藍永超等:《再論巴丹吉林沙漠湖泊水的補給來源、補給模式與高大沙山的形成機理》,《冰川凍土》2015年第3期。

4.張雅茹:《內蒙古巴丹吉林自然保護區物種多樣性》,《內蒙古林業調查設計》2015年第5期。

5.汪克奇、趙暉等:《基于DEM數據的巴丹吉林沙漠沙丘分布規律及其形態參數》,《中國沙漠》2020年第4期。

6.張欣、董治寶、南維鴿等:《巴丹吉林沙漠湖泊顏色季節性變化成因》,《中國沙漠》2023年第6期。

7.王奕心:《巴丹吉林沙漠人類活動遺存年代生業模式及環境背景研究》,蘭州大學博士學位論文,2023年。

8.王繼軍、馮玉雷主編;石巖、趙曉紅執行主編;楊文遠、劉櫻、孟和巴圖、白愛琴副主編:《醉美巴丹吉林》,蘭州:甘肅人民出版社,2017年。

來源: 國家人文歷史

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國城市規劃學會

中國城市規劃學會