出品:科普中國

作者:東方玖

監制:中國科普博覽

編者按:為拓展認知邊界,科普中國前沿科技項目推出“未知之境”系列文章,縱覽深空、深地、深海等領域突破極限的探索成果。讓我們一起走進科學發現之旅,認識令人驚嘆的世界。

中秋節已過,在短暫的假期中,你或許已經和父母長輩相聚,或許和此生摯愛相隨,又或許和賽博網友相談。但賞月不必一定在中秋,畢竟“十五的月亮十六圓”,讀到這篇文章的你,不妨放松心情,趁這個機會抬頭看看月亮,這個陪伴了我們40多億年的古老天體。

長久以來,這顆地球唯一的衛星吸引了遠古到現代總計一千多億人的視線,無數的小孩纏著父母問了一遍又一遍:天上的月亮是怎么來的呀?

于是為了讓小朋友們乖乖吃飯或睡覺,長輩們就說了許多的故事,而這些小朋友們長大之后又用這些故事哄他們的孩子,于是在一代代的傳承中,這些故事就成為了一個個民族的神話與傳說。

當然,小朋友們是永遠不會滿足于這些傳說的,總想打破砂鍋問到底,不把家長們問到“行了趕緊去睡覺吧!”是不會罷休的。

不過,也正因為這種不滿足,人們對于月球的向往才能夠不斷持續。一有什么能夠夠得著太空的新突破,人們總是會拿月球去試試——伽利略聽說望遠鏡能看到很遠,就第一個手搓了一臺用于天文觀測的望遠鏡去看月球;蘇聯人看到衛星能飛進太空,就第一個手搓了一顆月球探測器去看月球背面;美國人看到載人飛船能把人送進太空,就第一個把人類送上了月球表面……

于是,今天的我們,看月球的感覺已經和古代人完全不一樣了。唐代詩人張若虛曾寫下“人生代代無窮已,江月年年望相似”的名句。對今天的我們來說,后半句改成“江月年年望相異”也許更準確。

當月球褪去了由神話編織的神秘面紗,我們正在用科學的眼光重新審視它。甚至我們都不用和古代對比,就算將時間撥到20年前,我們對月球的認識也絕非今日能比。

20年前正是2004年,我們的“嫦娥工程”正式立項,并許下雄心壯志,3年內實現無人探測器繞月,10年內實現無人探測器落月,2020年前完成月球樣本無人采集與返回。當時的中國GDP全球第六,和前三的差距仍然很大,次年天涯論壇的一位用戶認為2030年中國的GDP能超越日本,被認為是天方夜譚。

在20年后的今天,我們不僅早就圓滿完成了預定的“繞落回”三步走戰略,更是額外完成了人類此前從未完成過的史詩級成就——首次著陸于月球背面,首次采集回了月球背面的表面樣本。這是當年絕大部分人無法相信甚至不敢想象的。

那么,此時此刻,我們將對未來的20年作出什么樣的想象呢?2044年的我們在過中秋節時,又會以一種什么樣的心情看這輪月亮呢?

根據目前已經披露和公開的消息,我國已經在2021年開啟了“探月四期”任務,在“繞落回”的基礎上更進一步,在月球表面建設“國際月球科研站”,開展月球表面原位科學研究。而且因為帶了“國際”二字,將要來月球共襄盛舉的還將包括俄羅斯等國的航天器或科學載荷。

按照預定規劃,2028年,月面南極附近將有我國的“嫦娥七號”、“嫦娥八號”和俄羅斯的“月球27號”著陸器,月球附近空間將有“鵲橋二號”和“月球26號”軌道器,再算上業已功成的“嫦娥六號”,這些航天器將構成國際月球科研站的“基本型”,在月球原位開展聯合無人科研活動。

基本型運行期間產生的月球科學數據在解釋一些月球科學問題的同時,也一定會拋出更多的問題,等待人們去揭示;如果在月球南極探測到了水冰,那么它的含量和來源一定值得人們開展后續進一步研究;這些水冰潛在的開采利用的方法一定會成為重要的工程技術發展方向;科研站聯合運行期間的協調匹配機制也將會面對各種挑戰,形成各種經驗甚至教訓……總之,“基本型”的存在可以認為是一種試點,為后續國際月球科研站“完善型”提出從科學目的到運營方式提供直接的參考。

進一步的,自2030年起,國際月球科研站“完善型”將開始建設,而此時按照設想,我國已經實現了首次載人登月,或許我們也可以期待人和月面探測器協同工作、開展原位研究的場景。1970年代的“阿波羅”登月任務開展了一些月面科研任務,但科學目的、科考方式和科研深度仍然有所欠缺:人的主觀能動性是非常寶貴的,在“阿波羅”的時代,人比機器靠譜得多,所以人承擔了許多機器應當承擔的任務,降低了“人”作為研究主導的重要性。而如今的我們,掌握了更為先進的自動化技術,更為深入的月球知識背景,更為科學的航天任務路線,必然將在月球上取得更為深入的科研成果。

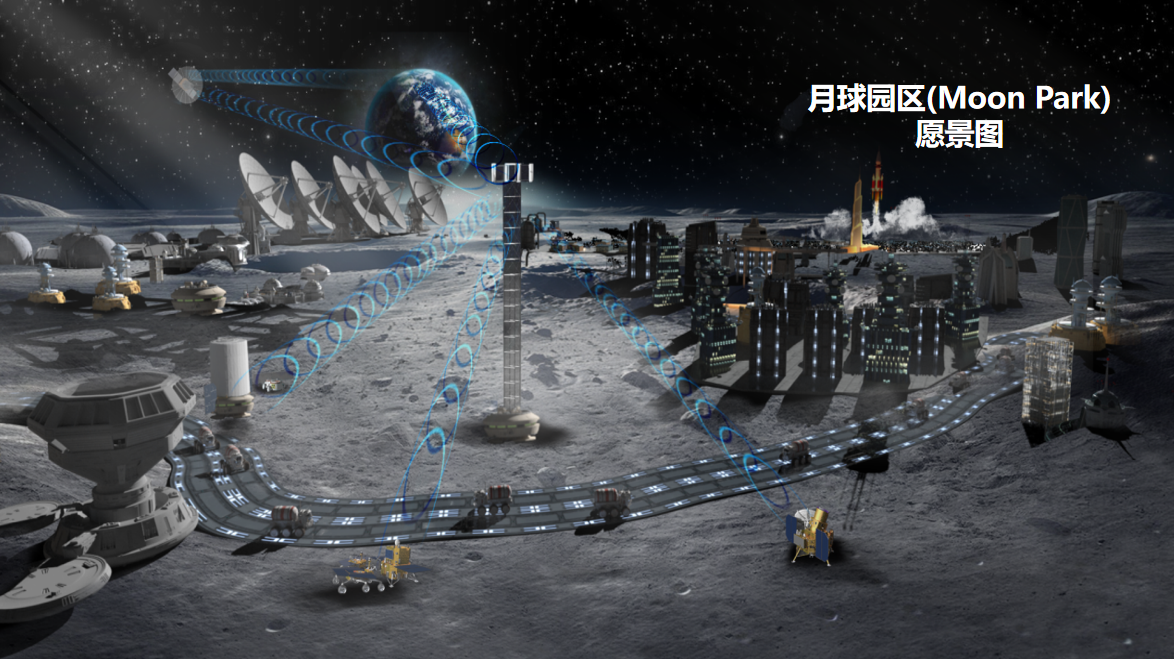

于是,2044年,我們將看到一個完善的國際月球科研站建立在月球之上:月球表面專能化的無人探測器星羅棋布,即便是第三世界的國家,也平等地享有月球探索權利;月球軌道飛馳著為數眾多的通信、導航遙感衛星,它們將是新的“鵲橋”;月球的中高緯度地區,甚至是月球的背面,都可能出現更多中國人的腳印與車轍。

(圖片來源:楊孟飛院士在學部第九屆學術年會全體院士報告會的報告《深空探測與空間科學》)

2044年,我們仍然會繼續踐行月面科研站的升級思路:30年代載人登月和科研站的成功經驗讓建設國際月球科研站的最終版本——“應用型”成為了可能。2050年左右,月球將建設一個有人的月球科研站。

屆時,前期勘測得到的月球表面資源和發展較為完善的資源原位利用技術,將為有人科研站提供較為經濟的建設和運行路線。此時,月面的航天員也可能和南北極科考站的成員無異,人員組成會更多地注重科學研究的背景,至于怎么往返地月,怎么在月面生存,已然完全不需要操心。高度自動化甚至智慧化的地月航班、月面艙室內生態系統將成為一項完善的技術,航天員只需要拎包入住即可——甚至可能連包都不用,到站就能夠享受和地面差異不大的艙內環境。

而此時我們甚至可能已經開始著手實現載人登陸火星的目標——在月面長期生存經驗、月面原位科學研究經驗、月面資源利用經驗的加持下,我們對前往火星并返回有了更為充足的準備,前往火星的步伐將邁得更為堅定。

于是在20年之后的又20年,2064年的我們或許已經遲暮,但屆時,當我們望向月球時,可能月球上已經遍布了人類的痕跡。

來自遠古的神話與傳說終將在未來成為現實,或許那個時候的小朋友們,聽到了“嫦娥奔月”故事之后,會認為這不過是上周發生的事情,而不是早在商周就傳下來的神話。

來源: 中國科普博覽

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國科普博覽

中國科普博覽