中秋小長假即將來臨,旅游成為很多朋友的佳選。一提到祖國的山水,相信不少人腦海中馬上會“閃現”一句話:桂林山水甲天下。

2024年9月,在韓國釜山召開的第37屆國際地質大會上,廣西桂林喀斯特憑借獨特的地質景觀和科學研究價值,與內蒙古植物龐貝城——烏達二疊紀植被化石產地、四川自貢大山鋪恐龍化石群遺址,一起成功入選第二批100個世界地質遺產地名錄。這是繼2014年6月桂林喀斯特入選世界遺產名錄之后,再次獲得的一張世界級名片。桂林,這片以“山水甲天下”著稱的土地,到底“甲”在哪里?其喀斯特地貌究竟隱藏著哪些奧秘等待著我們去探索呢?

廣西陽朔縣興坪鎮拍攝的漓江風光(圖片來源:新華社)

01 喀斯特的前世今生

說起桂林,大家首先會想到美麗的漓江,因其流經之地山青、水秀、洞奇、石美而被譽為“百里畫廊”;也有人會想到大名鼎鼎的象鼻山,因其形似一頭正在江邊飲水的大象而得名,堪稱桂林的標志性景觀;還有人會想到陽朔縣月亮山(山頂有一個天然形成的大洞酷似圓月)、伏波山試劍石(相傳是東漢伏波將軍馬援試劍時留下的痕跡)等,諸多罕見的自然奇觀吸引著各地的游客,向世界展示了這片土地的神奇與魅力。

桂林象鼻山(攝影:馬志飛)

其實,上述景觀都與喀斯特地貌密切相關。

喀斯特地貌又稱巖溶地貌,是一種特殊的地質現象,主要發生在可溶性巖石(如石灰巖、白云巖等)分布的地區。1893年,塞爾維亞學者茨維伊奇( Jovan Cvijic,1865-1927)在研究前南斯拉夫伊斯特拉半島的喀斯特高原地貌時,首次提出了“karst”這一術語,音譯即為“喀斯特”,后來逐漸被地質學界廣泛接受和應用,指的是水對石灰巖等可溶性巖石進行以化學溶蝕作用為主,流水的沖蝕、潛蝕和崩塌等作用為輔的地質作用,以及由這些作用所產生的現象的總稱。

喀斯特高原是由大量厚層石灰巖組成,雖然石灰巖幾乎不溶于純水,但很容易被含有少量碳酸的水溶解。當地的氣候特征是夏季炎熱干燥,冬季溫暖多雨,雨水中溶解了少量空氣中和植物腐爛產生的二氧化碳,呈弱酸性,它們沿著巖石中的節理、裂隙與石灰巖接觸并與巖石中的方解石發生反應,溶解為鈣離子和碳酸氫根離子并被帶走,從而在地表形成漏斗、溶溝、石芽等,而在地下則形成暗河及溶洞。

后來,隨著地質學家的研究不斷深入,人們發現喀斯特地貌分布十分廣泛,從熱帶到溫帶,從山區到平原,幾乎遍布全球。桂林喀斯特就是其中的典型代表。

02 桂林喀斯特的特點

桂林喀斯特的形成可以追溯到3億多年前(泥盆紀-石炭紀)的地質歷史時期。當時,桂林所在之地還是一片汪洋大海,隨著多次構造運動,海水逐漸退去,留下了產狀平緩、巖層巨厚而純凈、厚度達3000米的石灰巖沉積層。正是這些古老的巖石造就了喀斯特地貌形成的物質基礎。

氣候條件也是喀斯特地貌形成的重要因素。桂林地處低緯度地帶,屬亞熱帶季風氣候,境內氣候濕熱,雨量充沛,巖溶作用非常強烈,發展速度也快,在石灰巖層厚度大、斷層多、裂隙發育的地區,更有利于巖溶作用的進行。地質學家稱這種出現在華南地區的巖溶現象為熱帶季風型巖溶,它的特點是,發育大量錐狀、筒狀峰林以及成層溶洞。

相比之下,溫帶季風型巖溶因所處地區氣候較干燥,僅夏季多雨,巖溶地貌的發育受到一定限制。它的主要特點是,在產狀平緩、厚層石灰巖發育區經常出現巨大峽谷和成層溶洞,而在山區會出現小片寶塔狀峰林和錐狀峰林,以華北地區的太行山(狼牙山) 、北京西山(上方山云水洞和齋堂的東、西龍門澗)以及燕山一帶較為典型。

簡而言之,在漫長的歲月中,石灰巖經受了地表水和地下水的不斷侵蝕和溶蝕,逐漸形成了今天我們所看到的獨特地貌,主要表現為以下幾個方面:

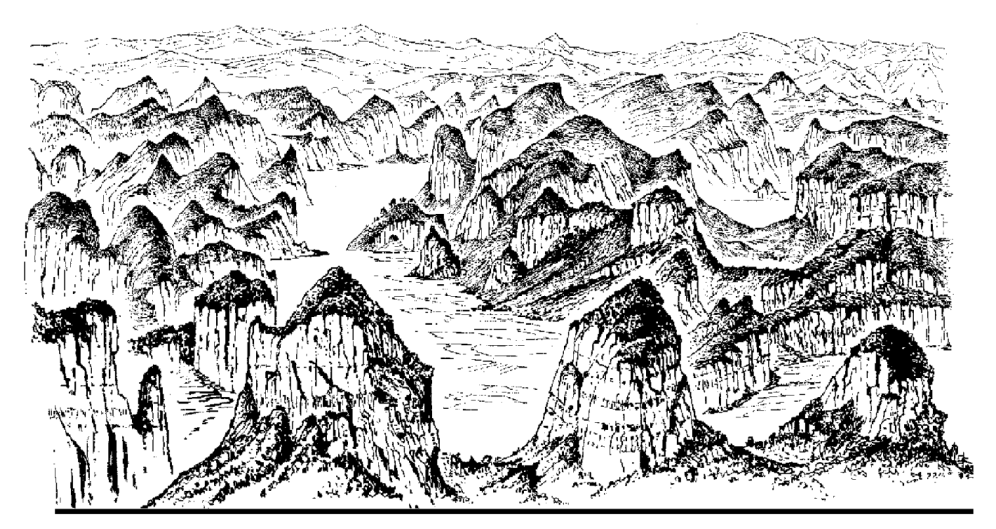

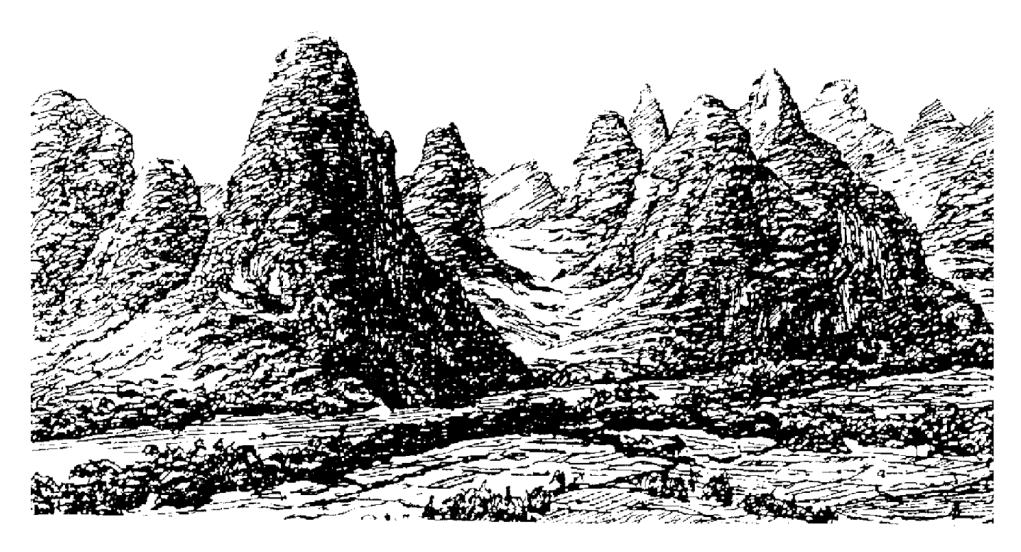

(1)峰林挺拔:桂林地區的山峰雖然高度不高,但經過長期的溶蝕作用形成了陡峭的山體和尖銳的山頂,形態各異,挺拔秀麗,既有挺拔孤立的峰林,也有連綿起伏的峰叢。

俯瞰桂林的山峰(來源:新華社)

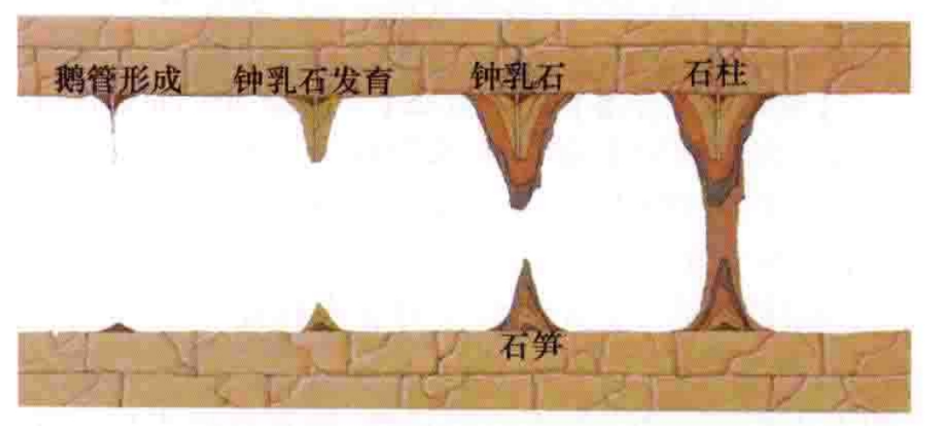

(2)洞穴幽深:桂林喀斯特地區擁有豐富的溶洞資源,這些溶洞內部空間廣闊,石筍、石幔、石花等鐘乳石景觀琳瑯滿目。洞穴內部溫度恒定、濕度適宜,為許多生物提供了獨特的生存環境。

地下溶洞(來源:新華社)

(3)地下河壯觀:桂林地區的地下河系統發達,地下暗流涌動,形成了許多壯觀的地下瀑布和暗河景觀。這些地下河不僅是地下水循環的重要組成部分,也是巖溶作用的重要驅動力。

03 巖溶演化末期的地貌展現

對于桂林喀斯特地貌,地質學家稱其為“是華南地區巖溶演化末期的地貌展現”這該如何理解呢?

關于巖溶地貌的發育階段,地質學家認為,巖溶地貌由上升的巖溶高地開始發育,經幼年期、壯年期、壯年后期(盲谷期)和老年期(準平原期)四個階段,完成一個發展序列。說桂林喀斯特是華南地區巖溶演化末期的地貌展現,并不意味著它已經進入了老年期或不再發育。這里的“末期”更多地是指在這一地區巖溶地貌發育的歷程中,桂林喀斯特已經達到了相對成熟和穩定的階段,其地貌特征、巖溶作用過程等都具有一定的代表性和典型性。

實際上,桂林喀斯特地貌以其挺拔孤立的峰林、幽深的溶洞和蜿蜒的地下河而著稱,這些特征正是壯年期巖溶地貌的典型表現。在這一發展階段,地面落水洞、漏斗和溶蝕洼地廣泛分布,地下洞穴系統錯綜復雜,相互連通,地表水系如漓江在流經喀斯特地區時,部分河段轉入地下形成暗河,這些特點與壯年期階段的描述相符。

也有學者按照時間的先后順序將巖溶地貌發展分為早期沉積階段、溶蝕開始階段、強烈溶蝕階段、地貌穩定階段及后期改造階段等步驟。桂林喀斯特地區的巖溶地貌發育過程充分展示了上述階段的特點,尤其是強烈溶蝕階段和地貌穩定階段的地貌特征最為顯著,這些地貌特征不僅具有極高的觀賞價值,也是全球巖溶研究的重要參考。

04 峰林和峰叢奇觀

峰林和峰叢是桂林喀斯特地貌的兩大主要類型,有學者稱贊它是“大陸型塔狀巖溶的典型代表,展現了峰林和峰叢巖溶形態的共存和相互作用的桂林模式”。

所謂峰林,也被稱為圓錐狀巖溶或塔狀巖溶,指的是高聳林立的石灰巖山峰,因溶蝕作用導致地表巖石逐漸失去支撐而崩塌脫落形成孤立的山峰,分散或成群出現在平地上,遠望如林,故而得名。峰體相對高差100~200米,坡度很陡,一般均在45°以上,形態各異,有的陡峭挺拔如劍指蒼穹,有的圓潤秀美宛如翠屏。

所謂峰叢,則指的連座的峰林,由密集的山峰相連且相互依存,相對高度一般為 200~300米。峰與峰之間形成“U”形的馬鞍形地,而且峰叢之間常有巖溶洼地、漏斗、落水洞等,從而形成峰叢洼地或峰叢漏斗的組合形態。

廣西桂林市陽朔縣的峰林(來源:新華社)

峰林(圖片引自《地球科學大辭典》)

廣西桂林市陽朔縣漓江兩岸的峰叢(來源:新華社)

峰叢(圖片引自《地球科學大辭典》)

巖溶峰叢洼地(來源:新華社)

相比之下,峰林中的山峰相對獨立,形態各異,景觀更加開闊壯觀,例如陽朔的十里畫廊就是峰林景觀的典型代表,這里山峰林立,各具特色,宛如一幅流動的山水畫卷;而峰叢中的山峰則緊密相連,形態較為統一,顯得更加緊湊密集,例如漓江兩岸的連綿山峰則是峰叢景觀的典范之作,它們緊密相連形成了一道道壯麗的天然屏障,為漓江增添了無限的風光。

更令人感到驚奇的是,在這些峰林的腳下,隱藏著錯綜復雜的洞穴及地下河,它們共同“蛀蝕”山體,有時會使石峰破壞得僅剩一幅空架子。最著名的當屬桂林市西北郊光明山的蘆笛巖,這座洞穴長約240米,寬約50-90米,洞高10-18米,在幽深而神秘的洞穴里,石筍林立、鐘乳石懸垂,千姿百態,琳瑯滿目,猶如富麗堂皇的“神仙洞府”。從洞壁上發現的歷代墨跡壁書中發現,至少在公元5世紀時就已經有人入洞游覽了。

鐘乳石的發育過程(圖片引自《旅游地學大辭典》)

桂林喀斯特地貌不僅是自然造化的杰作,更是地球億萬年地質變遷的見證。隨著它的國際知名度和影響力逐漸提升,這里獨特的科學研究價值、生態旅游價值、教育科普價值以及潛在的巨大經濟價值也將得到更深入的挖掘,為促進地方經濟社會發展、提升國際文化交流與合作提供強大動力。

作者:馬志飛,科普作家,北京科普作協會員,著有《石頭記》《玻璃地球》等科普圖書10余部,曾榮獲自然資源部優秀科普圖書獎、吳大猷科學普及著作獎佳作獎、中國自然資源作家協會“中華寶石文學獎”科普作品獎等。

審核:李忠東 四川省地球物理調查研究所副所長、自然資源部首席科學傳播專家

出品:科普中國

參考文獻:

[1]地球科學大辭典編輯委員會,(專家委員會主任程裕琪、王鴻禎),黃宗理,張良弼主編.地球科學大辭典(基礎學科卷)[M].北京:地質出版社,2006.01.

[2]陳安澤.旅游地學大辭典[M].北京:科學出版社,2013.08.

[3]羅書文,楊桃,鄧亞東等. 桂林巖溶地貌發育演化過程地文期的解析[J]. 地質通報.2023,42(10).

[4]陳煒,唐果林桂林喀斯特世界自然遺產地旅游資源調查研究[J]. 桂林師范高等專科學校學報.2018,32(4).

[5]劉宏盈,程道品,葉曄.桂林喀斯特景觀分類與評價研究[J].廣西師范學院學報(自然科學版).2006,23(專刊).

來源: 科普中國

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國

科普中國