微博熱搜上出現(xiàn)過這樣一條新聞,這條新聞中的女子接觸的東西,應該很多人都碰過。

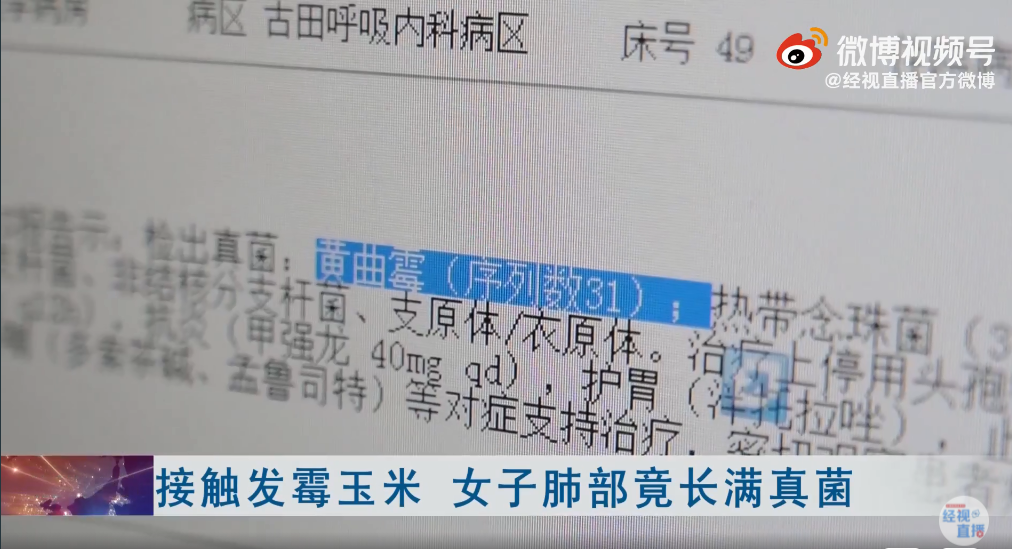

據(jù)武漢爆料,一23歲女子前段時間回老家?guī)兔κ沼衩祝潞筮B續(xù)1個多月咳喘不止。經醫(yī)生檢查,她的肺部長滿了黃曲霉菌,引發(fā)了真菌感染。據(jù)該女子回憶,當時她主要負責將晾曬的玉米收進袋子中,有些玉米可能淋雨霉壞,而她沒有做任何防護措施。

來源:微博視頻

黃曲霉菌是什么?真菌又是如何感染到肺部的?

**黃曲霉菌是什么?**黃曲霉菌是一種大自然常見的霉菌,尤其是花生、玉米易污染黃曲霉及其毒素。

黃曲霉毒素毒性強烈。1993年黃曲霉毒素被世界衛(wèi)生組織(WHO)的癌癥研究機構劃定為1類致癌物,它分為很多種,每一種毒性都遠遠高于氰化物、砷化物和有機農藥。

一次大量攝入黃曲霉毒素能夠引發(fā)急性中毒,出現(xiàn)發(fā)熱、腹痛、嘔吐等癥狀,嚴重的引起急性肝損傷甚至死亡;長期小劑量攝入可引起肝臟慢性損害,甚至誘發(fā)肝癌及其他部位腫瘤,如胃癌、直腸癌、腎癌等。

如何被感染的?

黃曲霉毒素主要是通過消化道的吸收,在進入我們人體內后大則主要是分布在肝臟,腎臟、血液,肌肉和脂肪組織中。一旦中毒,會出現(xiàn)一過性發(fā)燒、嘔吐、厭食、黃疸、腹水、下肢浮腫等肝中毒癥狀,嚴重者出現(xiàn)暴發(fā)性肝功能衰竭、死亡。

據(jù)該院醫(yī)生反映,該女子收的玉米可能已經被大量黃曲霉菌污染,在收玉米過程中,大量黃曲霉菌孢子擴散到空氣中,而小劉沒有采取任何防護措施,短時間內將大量黃曲霉菌吸入氣道,在肺部定植,最終導致嚴重肺部感染。

黃曲霉菌會造成肺的曲菌癥,有時候也會引起角膜、耳與鼻眼眶的感染。黃曲霉的孢子也是一種過敏原,易引起過敏反應。

小編提醒,晾曬、收納玉米、花生的農作物時,要注意環(huán)境的通風,盡量站在上風口進行操作;同時做好個人防護,戴密閉性較好的口罩;如果本身如果有氣道過敏性疾病的,應盡量避免接觸。

日常生活中,也不要吃霉變的食物,尤其是發(fā)霉的花生、干果等。

哪些地方藏有黃曲霉素?

圖源:Pixabay

1、花生玉米

黃曲霉素藏在發(fā)霉的食物里,特別是淀粉含量高的食物里,比如花生、玉米等。淀粉在高溫和潮濕的環(huán)境下會滋生導致肝癌的黃曲霉菌。我們常吃的大米、小米、豆類,尤其是在高溫濕潤的環(huán)境下,一旦霉變也會陷入它的魔爪。

建議:

1、每次少買點,不要“存”,以免霉變。

2、因為黃曲霉菌以孢子形式傳播,食物容易牽連霉變,而且黃曲霉素在水中的溶解度較低,處理起來也比較麻煩。如果您發(fā)現(xiàn)有一顆花生壞了,那一碗花生米,或者是存放的一袋子的花生米都得扔掉。

2、變質的米飯

別以為做熟了就能放松警惕,變質的米飯是最容易產生黃曲霉毒素的!

國家二級營養(yǎng)師、高級食品檢驗員孟立娜說,“我身邊就有常年吃剩飯菜的長輩40多歲就患癌癥的事例。為了不浪費,他經常吃已經有些異味的米飯。要知道,變質的米飯是最容易產生黃曲霉毒素的!可能他的患病跟這個習慣并沒有直接的關系,但至少這個習慣并不健康,會危害我們的身體。”

建議:

做飯菜,吃多少、做多少,最好當天吃完,不留剩飯菜。

3、發(fā)苦的堅果

瓜子中最大的安全風險來自霉菌,比如致癌的黃曲霉毒素。

建議:

如果吃到變苦的瓜子,一定要及時吐掉并且漱口,因為瓜子等堅果的苦味正是來自霉變過程中產生的黃曲霉毒素,經常攝入會增加肝癌風險。

4、沒洗干凈的筷子

很多家庭也都有這個習慣,筷子用到細縫發(fā)黑都不舍得扔掉,洗碗布也完全沒有形狀了,還在努力服役。

筷子本身不會滋生黃曲霉素,但是我們在使用筷子夾菜的過程中,不可避免要夾花生、玉米等淀粉含量高的食物,如果使用之后沒洗干凈或者筷子長時間不更換,筷子縫隙里就會殘留淀粉,引起霉變,最終滋生黃曲霉素。

如何預防黃曲霉素的產生?

1、及時處理發(fā)霉變質的食物,雖然“浪費可恥”,但是與身體健康比起來,扔掉不能再食用的食物是情有可原的舉動。如果發(fā)現(xiàn)家中的大米、花生、堅果等食物發(fā)霉了,一定要及時扔掉,堅決不能再食用。

2、學會正確儲存食物,尤其是糧食,要放在干燥通風的地方,避免因為保存不當出現(xiàn)霉變,被黃曲霉素“盯上”。此外,家中不要大量囤積食物,最好吃多少買多少,降低黃曲霉素感染風險。

圖源:Pixabay

3、注意清潔衛(wèi)生,筷子、砧板等廚具要及時清洗干凈,同時做到定期更換,以免滋生細菌,給黃曲霉素可乘之機。

4、多吃新鮮的蔬菜和水果,補充綠葉素。研究表明,葉綠素可以降低人體對黃曲霉素B1的吸收率。

5、如果必須處在發(fā)霉的環(huán)境中,最好戴口罩、手套等,提前做好防護措施。

本文來源:39健康網(wǎng)、科普中國、城市快報、食品通

供稿單位:重慶天極網(wǎng)絡有限公司

聲明:除原創(chuàng)內容及特別說明之外,部分圖片來源網(wǎng)絡,非商業(yè)用途,僅作為科普傳播素材,版權歸原作者所有,若有侵權,請聯(lián)系刪除。

來源: 重慶市科學技術協(xié)會

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

重慶市科學技術協(xié)會

重慶市科學技術協(xié)會