南京信息工程大學樂旭教授與廖宏教授團隊,近日在Science Bulletin 2024年第16期發表研究論文,基于多源觀測與數值模擬相結合,揭示了植樹造林、臭氧污染控制和策略性凋落物移除等人為干預措施對增強我國陸地碳匯的巨大潛力。

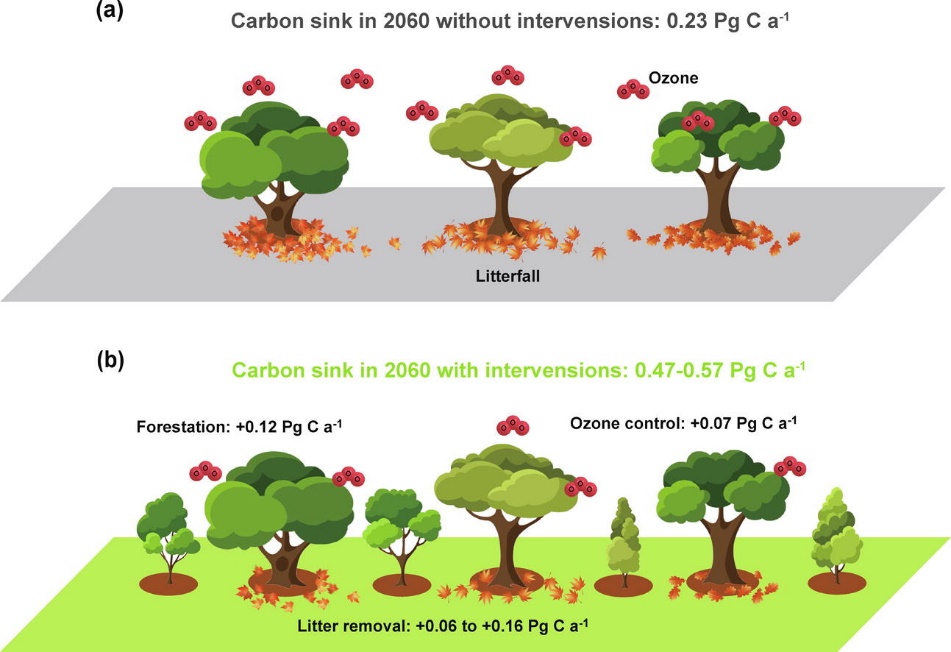

近中性排放情景下2060年我國陸地碳匯強度以及三種人為干預措施的增匯潛力

已有研究提出了許多基于自然的解決方案來增加生態系統的碳吸收。其中,植樹造林(包括造林和再造林)顯示出了最大的潛力。然而,考慮到森林擴張受水分和養分限制,有必要探索替代解決方案。

該研究評估了兩種替代方法——臭氧污染控制和凋落物移除——在增強中國陸地碳匯中的潛力。地表臭氧是一種強氧化性空氣污染物,會削弱植物光合作用并導致農作物減產。前人研究表明,降低臭氧污染能顯著恢復生態系統生產力,但其對區域碳匯的增益作用尚不明確。地上凋落物由枯死的葉片、小枝、樹皮等組成。這些碎片通常在1~3年內分解,導致土壤有機碳的增加和異養呼吸(土壤碳排放)的增強。雖然凋落物移除可能對土壤有機碳積累有負面影響,但野外實驗表明它通過減少土壤呼吸有助于降低整個生態系統的碳損失。

該研究利用耶魯動態植被模式YIBs預估了2060年中國陸地碳匯的變化。采用最新的土地覆蓋變化(LCC)數據,以反映近幾十年來中國森林面積的增長趨勢,并分別假設以快、中、慢三種造林速度延續到2100年。研究共計進行了1152組模擬試驗,每組模擬運行250年,分別考慮不同的氣候變化、二氧化碳增長、臭氧污染濃度、植樹造林速率、凋落物移除比例等對陸地碳匯的影響。氣象驅動數據來自4個共享社會經濟路徑(SSPs)下16個氣候模式。

模型估算當代中國陸地碳匯為每年4.8 億噸碳。如不采取任何干預措施,在SSP1-2.6這一接近中性排放情景下, 到2060年我國陸地碳匯預估為每年2.3 億噸碳。其中,二氧化碳施肥效應減弱是未來陸地碳匯相比當代降低的主要原因。通過科學的人為干預,該情景下未來陸地碳匯可達到每年4.7~5.7 億噸碳。其中額外增長的碳匯分別來自植樹造林貢獻的1.2 億噸碳,臭氧污染控制貢獻的0.7億噸碳,以及人工林20%凋落物移除貢獻的0.6~1.6 億噸碳。最終2060年陸地碳匯可以消納SSP1-2.6情景下中國90%~110%的殘余人為碳排放。

隨著超過70個國家承諾在2050~2070年實現凈零排放,最近預估結果顯示2100年全球增溫可以限制在工業革命前水平的2oC以內,這與SSP1-2.6情景假設的升溫路徑非常相似。然而,即使在這樣一個綠色情景下,我國凈碳排放也不為零。為實現碳中和,除了提高能源利用效率并發展可再生能源外,還需要負排放技術。該研究表明,對生態系統的人為干預可以作為增強中國碳匯的重要負排放措施,這將成為國家實現碳中和目標的有力保障。

了解詳情,請閱讀原文

Yue X, Zhou H, Cao Y, Liao H, Lu XF, Yu Z, Yuan WP, Liu Z, Lei YD, Sitch S, Knauer J, Wang HJ. Large potential of strengthening the land carbon sink in China through anthropogenic interventions(人為干預增強中國陸地碳匯的巨大潛力). Sci Bull, 2024, 69(16): 2622-2631. doi:10.101?6/j.scib.2024.05.037

來源: 《中國科學》雜志社

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

《中國科學》雜志社

《中國科學》雜志社