出品:科普中國

作者:姬俏俏(農學博士)

監制:中國科普博覽

2024年入夏以來,我國多地連續遭受暴雨襲擊,幸而搶險救災措施及時落實到位,將損失降到最低,保障了人民安全。

細心觀察的朋友們會發現,伴隨著降雨的到來,常有許多蚯蚓爬出。雨過天晴后,被淹死、曬死的尸體隨處可見,鳥兒和其他以蚯蚓為食的動物也可以飽餐一頓。那么,蚯蚓的種群數量會不會因此降低呢?

蚯蚓

(圖片來源:pixabay)

“脆皮”蚯蚓為什么要“自尋死路”?

明明暗處才是蚯蚓們的樂土,那它們主動鉆出來,是在自尋死路嗎?

答案是否定的,蚯蚓主動鉆出有以下3個主要原因:尋找資源,繁殖活動和逃離不利環境。

尋找資源:當蚯蚓賴以生存的某個區域因為種群數量過多、生存資源變少等原因,使得此區域變得不再適合生存,部分蚯蚓就會在夜間趁著地面相對安全和潮濕(蚯蚓通過皮膚呼吸,需環境達到較高濕度才能支持它們呼吸)鉆出地面,尋找新的適居地。

繁殖活動:蚯蚓雌雄同體,異體受精,多在春秋兩季進行繁殖活動,為了幫后代找到優質的基因來源,大量的蚯蚓會在繁殖季鉆出地面,進行一場“相親”。

逃離不利環境:很多農藥如多菌靈對蚯蚓具有強效殺害作用,長久的干旱會使得土壤干燥板結,水浸會使棲息地變得缺氧,諸如此類物理或化學等因素導致的棲息地不再宜居,也會迫使蚯蚓鉆出并逃離。

蚯蚓會被雨水大量淹死嗎?

蚯蚓常棲息于富含有機廢物的土壤和有機物堆中,對光照非常敏感,怕光,只有在特定的條件下才會鉆出來,比如,強降雨會導致蚯蚓賴以生存的環境濕度急劇增加,甚至被積水淹沒,導致蚯蚓生存環境快速變得不適宜。

而蚯蚓應對水浸脅迫的策略至少包含兩種,第一種策略是逃跑,采用這一策略的蚯蚓主要是水浸耐受性低的種類,它們會從積水環境中爬出,尋找相對干燥的場所。

第二種策略是“忍”,采用這一策略的蚯蚓主要是水浸耐受性高的種類,它們耗氧量低,能夠在較低濃度的氧氣條件下生存,并在缺氧的條件下生存很長時間,永遠不會在大雨后鉆出來。同時,也有相關研究表明,增雨對蚯蚓數量和生物量均無顯著影響。

(圖片來源:veer圖庫)

蚯蚓是如何維持強盛的種群數量的?

a. 斷體重生的特殊魔法

我們從小就熟知,蚯蚓有斷體重生的奇特本領。當一條蚯蚓被切為兩段時,傷口會愈合,長成兩條蚯蚓。

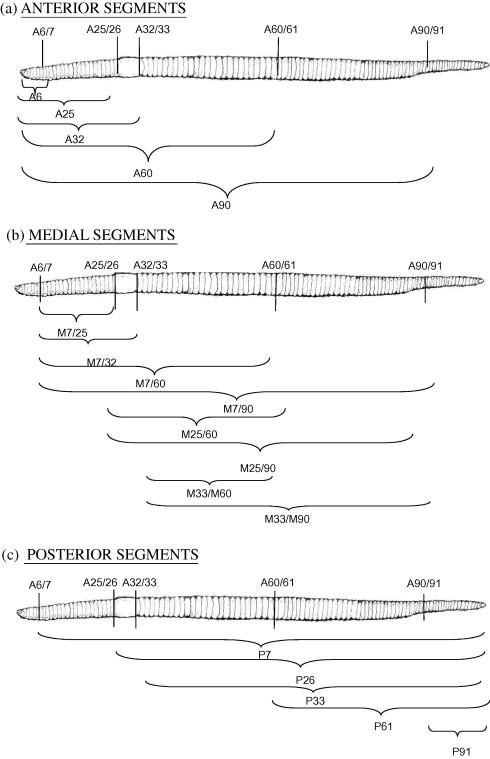

有學者做過相關實驗,用18種不同的切法對蚯蚓進行切斷觀察。結果顯示,無論是掐頭還是去尾,蚯蚓都有機會活下來,存活率主要受剩余體節數量的影響,體節數越多存活概率也越高。但測試個體很難恢復到完全健康完整的狀態。

蚯蚓截肢實驗:(i)切除蚯蚓前端(a)、(ii)切除蚯蚓前端和后端(b)和(iii)切除蚯蚓后端(c)。共截肢18種不同類型,檢驗剩余體節數量對蚯蚓再生率的影響。

(圖片來源:參考文獻9)

b. 強大的繁殖能力

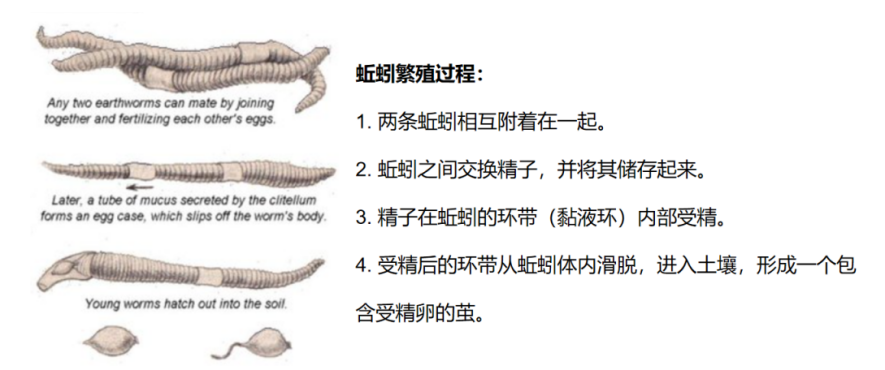

蚯蚓的繁殖能力也不容小覷,同時,蚯蚓的繁殖方式也是非常奇特的。蚯蚓雌雄同體,但是需要異體受精。當兩條成體蚯蚓相遇后,會反方向的緊緊靠攏對方,將各自的雌孔緊貼對方的精囊孔,互相交換精子,完成受精過程。當生殖活動結束后,兩條蚯蚓都會懷孕,并產下蚓繭/卵。

蚯蚓繁殖過程

(圖片來源:Follow the worms,作者Christopher Cudworth)

研究結果顯示,當條件適宜時,蚯蚓可在28天內產卵約5.5顆,而每顆卵可孵化出1-7條小蚯蚓。也就是說,每條蚯蚓有1個月繁殖35條小蚯蚓的潛力,也是高產物種了。

結語

蚯蚓被認為是土壤中最重要的生態系統工程師,有著疏松土壤,分解有機廢物,促進養分循環等重要作用。達爾文也被蚯蚓的強大力量和生態作用所折服,評價蚯蚓是全世界最重要的物種。

小小蚯蚓,人畜無害地躲在暗處,平時安安靜靜的“蛄蛹”著,偶有機遇冒頭窺探外面世界,原來遠比我們看起來的要頑強。作為深諳R策略(以量取勝)的成功者,它們的繁盛也為這個世界貢獻了很多力量。大家下次再在路邊遇到它們鉆出來溜達,記得盡量別踩到哦!

參考文獻:

1.劉雪蘭,閻佩佩,李霞,等.環境溫度·餌料濕度和餌料酸堿度對蚯蚓生長繁殖的影響[J].安徽農業科學,2024,52(07):90-92.

2.申智鋒.雞公山蚯蚓群落對模擬氮沉降和增雨的響應及其影響因素[D].河南大學,2019.

3.Chuang S C, Chen J H. Role of diurnal rhythm of oxygen consumption in emergence from soil at night after heavy rain by earthworms[J]. Invertebrate Biology, 2008, 127(1): 80-86.

4. Christensen O M, Mather J G. Pesticide-induced surface migration by lumbricid earthworms in grassland: life-stage and species differences[J]. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2004, 57(1): 89-99.

5. Edwards C A, Bohlen P J. 1995. Biology and Ecology of Earthworms. Springer, New York, NY, USA.

6. Ellis S R, Hodson M E, Wege P. Determining the influence of rainfall patterns and carbendazim on the surface activity of the earthworm Lumbricus terrestris[J]. Environmental Toxicology and Chemistry, 2010, 29(8): 1821-1827.

7. Johnston A S A, Sibly R M, Thorbek P. Forecasting tillage and soil warming effects on earthworm populations[J]. Journal of Applied Ecology, 2018, 55(3): 1498-1509.

8. Mather J G, Christensen O. Surface migration of earthworms in grassland[J]. 1992.

9. Xiao N, Ge F, Edwards C A. The regeneration capacity of an earthworm, Eisenia fetida, in relation to the site of amputation along the body[J]. Acta Ecologica Sinica, 2011, 31(4): 197-204.

來源: 中國科普博覽

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國科普博覽

中國科普博覽