出品:科普中國

作者:臧銅鋼(古氣候學碩士)

監制:中國科普博覽

編者按:為揭開科技工作的神秘面紗,科普中國前沿科技項目推出“我和我的研究”系列文章,邀請科學家親自執筆,分享科研歷程,打造科學世界。讓我們跟隨站在科技最前沿的探索者們,開啟一段段充滿熱情、挑戰與驚喜的旅程。

近期,國際大陸科學鉆探計劃(ICDP)自2024年5月31日科考隊員入駐納木錯的鉆探營地開始,歷經科考隊員們四十多天的艱苦工作,共完成了1400米的鉆探深度,取得了近千米的有效巖芯,其中單次最大的鉆探深度達到了510.2米,突破了我國湖泊鉆探的最深記錄。

艱苦歷程

可能不少人認為科研工作者無非就是每天坐在辦公室,即使有科考工作也會有非常優越的條件,但實際上并非如此。此次鉆探計劃的工作條件非常艱辛,但科考隊員們沒有一個人中途退縮,最終圓滿完成任務。作者采訪了其中一位科考隊員,在不涉密的情況下盡可能為大家還原了當時的工作情景:

本次工作地點在納木錯,納木錯是西藏第二大湖,中國第三大咸水湖(曾經是西藏第一大湖,后來由于淡水湖色林錯擴張成為第一大湖,納木錯的面積退居第二),海拔4700米。

在這樣的環境下,科考隊的隊員們需要面對的一個問題就是高反,高反是指生活在平原地區的人到高海拔地區活動時由于空氣稀薄、含氧量低、氣壓低等問題導致的生理反應,一般表現為頭暈、惡心、失眠、食欲不振等一系列癥狀,嚴重時有呼吸困難,眩暈等癥狀,甚至會誘發腦水腫和肺水腫,直接威脅人的生命安全。

5月的納木錯湖上的冰和海鷗

(圖片來源:veer圖庫)

科考隊員們是2024年5月31日入駐的鉆探營地,鉆探工作持續了四十多天,但前期準備工作遠比鉆探時間長得多,包括湖底地形評估,鉆探位置選取等問題,鉆探工作結束后還涉及巖芯切割并妥善保存,最后有序拔營撤回拉薩部,這一系列工作完整做下來其實遠不止四十天。

當然,最重要也是最艱苦的還屬湖面鉆探工作,在納木錯開展湖面工作最擔心的就是遇到大風浪,一方面是在湖面工作的船只和平臺不像海上工作的船只那么大,難以承受湖上的大風大浪;另一方面是風浪較大的時候船只和平臺的晃動會對鉆探工作造成影響,這對科研人員的技術也是一個很大的考驗。

很多時候科研人員為了圓滿完成鉆探任務,堅持冒著風浪繼續工作,有時天氣突然變化,科考船被沖到岸上擱淺,則需要挖掘機幫助推回湖里脫離困境。

科考隊在風浪中工作

(視頻來源:科考隊員提供)

科考船被沖到岸邊擱淺

(視頻來源:科考隊員提供)

而風平浪靜的日子對他們來說更是彌足珍貴,若是遇到一個好天氣大家都會鉚足了勁兒多做一些工作,因為下次再遇到好天氣就不知道是什么時候了。天氣好的時候大家一起工作到凌晨是常有的事,深夜肚子餓了也沒有什么宵夜,大家都是隨便對付一口泡面就接著工作,累了就找一個編織袋墊著稍微休息一下……科考隊的工作條件不可謂不艱苦。

科考隊員們本著缺氧不缺精神,艱苦不怕吃苦、海拔高境界更高的精神,沒有一個人退縮,本次國際大陸科學鉆探計劃的圓滿完成并突破我國湖泊鉆探最深紀錄的成績離不開每一位科考隊員的堅持與奉獻。

凌晨2點在船艙吃泡面

(圖片來源:科考隊員提供)

科考隊員臨時休息的地方

(圖片來源:科考隊員提供)

深夜還在鉆取巖芯的科研人員

(圖片來源:科考隊員提供)

采集湖泊巖芯的意義——將今論古

本次鉆探計劃耗費如此大精力鉆探上千米的深度是為了獲得什么?采集的這些樣品又能用來做什么呢?

首先是第一個問題,在湖面上鉆探工作是為了獲取連續的湖泊巖芯,上圖中的管狀物內裝的便是湖泊巖芯,巖芯本質是湖底的沉積物,鉆頭打下鉆孔,這些沉積物被提取出來成為一根一根的巖芯。這便是本次鉆探計劃取得的最重要的樣品。

那么采集的這些湖泊巖芯能用來做什么呢,簡而言之就是能夠重建過去幾十、幾百萬年的氣候變化:上文提到巖芯的本質是沉積物,沉積物就是從大氣或者水體中自然沉降到固體地球表面上堆積起來的某些物質,在穩定的沉積環境下新的沉積物總是會堆積到舊的沉積物上邊,久而久之,在湖泊底部形成了相當厚的物質層。

著名地理學家萊伊爾提出的均變論(Uniformitarianism, Principle of Uniformity)為過去環境變化研究提供了最基本的原則。這一思想被后人概括為“現在是通往過去的一把鑰匙”,利用現今地質作用的規律,反推古代地質事件發生的條件、過程及特點,這就是“歷史比較法”,或稱將今論古。

沉積物形成時受到一定當時環境條件的影響,其物理成分和化學特性反映了當時的沉積條件,因此我們通過沉積物的理化性質就可以大致判斷當時的氣候、環境條件。

例如,沉積物中發現較多種類和數量的植物花粉,或者從沉積物中檢測到了較高有機質含量,可以推斷當時沉積時周圍有大量的植被存在,可能反映了當時溫暖濕潤的氣候條件;而有的湖泊沉積物中出現較多碳酸鈣,說明當時有較多的鈣質不能溶解流失而逐漸沉積下來,并且檢測到沉積物中有機質含量很低,那么我們可以推測當時的沉積環境是在較為干旱的環境下,并不適合植被的生長;風成的黃土沉積物中,顆粒較粗代表沉積時較強的風場作用,反之則代表風力較弱。

沉積物中包含了多種可以用來分析測定的理化指標用來反映環境的不同方面,如同位素指示降水,甘油二烷基甘油四醚指示溫度,孢粉指示植被覆蓋,粒度代表了搬運動力與能量差異等,多種指標結合起來就可以得到較為詳細的環境記錄。并且由于沉積物的沉積時間跨度極大,因此可以重建到百萬年前的古氣候環境。

地理學是時空耦合的科學,不僅研究地域的空間差異,同時研究地理環境隨時間的演變過程,即環境演變。

古氣候的重建工作即環境演變研究的重要組成部分,環境變化研究是為了獲取對地球系統時空演變規律的綜合、整體認識,具有強烈的學科交叉特點,研究不僅可以促進地理學中各個子學科的交叉,而且還可推動地理學與其他學科(如地球物理學、大氣科學、生物學、生態學、社會學等)的交叉,從而促進以綜合為核心的地理科學的發展。

過去氣候變化于現今之意義——古為今用

氣候變化與我們每個人的生活都息息相關,現已有大量研究證明氣候劇烈變化輕則導致旱澇災害,影響作物的生長和人民的溫飽,重則影響朝代的交替興亡。

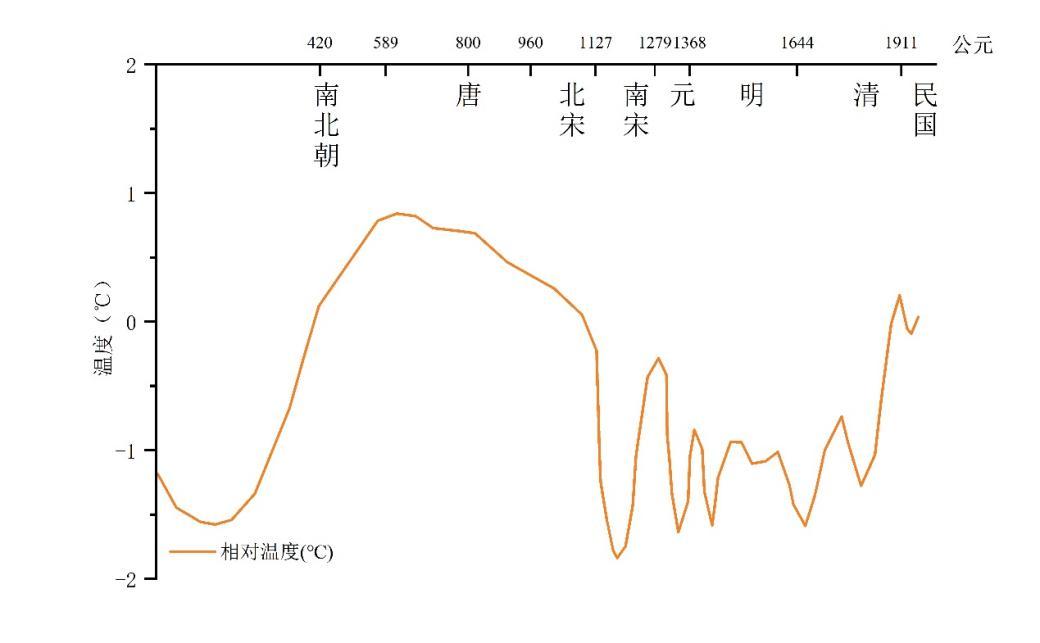

竺可楨先生將過去5000年的氣候變化大致分為4個溫暖期和4個寒冷期,而溫暖期和寒冷期的交替時期也對應了歷史朝代的更替,多次少數民族入侵都是發生在較為寒冷時期,而興盛的朝代都是在較為溫暖的歷史時期,這絕非只是偶然,雖然我們不能武斷地認為完全是氣候變化決定了歷史朝代的興替,但是氣候變化確實對整體的社會環境有著不可忽略的影響。

氣候變化與朝代興替

(圖片來源:作者制;參考文獻3)

“以史為鏡可以知興替”,氣候研究同樣如此,我們如果想預測未來的氣候、環境變化并及時作出應對措施,就必須先清楚過去的氣候、環境情況。而我國1900年以來才開始有儀器監測氣候的記錄,而這些記錄也僅限于東部沿海的部分地區,因此仍需古氣候研究來更好地認識過去的氣候環境。

目前,除理論模型模擬外,認識過去的環境變化規律是人類適應環境變化并保證人類社會可持續發展的重要手段。通過研究過去的氣候變化情況,從而發現并了解過去氣候變化的某種必然規律,如變化周期、變化趨勢、變化速率、變化程度等,尋找現在環境過程與過去的相似性,就能一定程度上對未來的氣候變化趨勢做出預測。

此外,氣候模型也是預測未來氣候變化的重要方法。研究過去氣候環境變化能為氣候模型的建立提供基礎數據,利用過去的氣候變化數據可以驗證氣候模型,提供相關參數用于檢測和校正氣候模型對氣候變化預測的準確性,對過去氣候變化研究得越深入就能提供更詳細、更準確的基礎數據,氣候預測模型也就更加準確。

總之,氣候變化事關社會的穩定,國家的興衰,而本次鉆探工作為古氣候的研究提供了樣品支撐,古氣候的重建可用來研究氣候變化對人類的影響以及人類對氣候適應能力,同時通過研究氣候變化周期、變化趨勢等能一定程度上預測未來氣候變化,也為氣候預測模型的建立、矯正和優化提供了數據支持,為有關部門制定相應政策以應對未來可能的氣候變化提供了理論支持。

參考資料

[1]R.Bradley, Paleoclimatology-Reconstructing Climate of the Quaternary, Harcourt/Academic Press. 2014(1999)

[2]張蘭生等,全球變化,高等教育出版社,2000

[3]竺可楨,中國近五千年來氣候變遷的初步研究[J].中國科學, 1973(2):15-38.

來源: 中國科普博覽

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國科普博覽

中國科普博覽