作者:應 璞 南京中醫藥大學常熟附屬醫院 副主任醫師

審核:王渭君 南京大學醫學院附屬鼓樓醫院 主任醫師

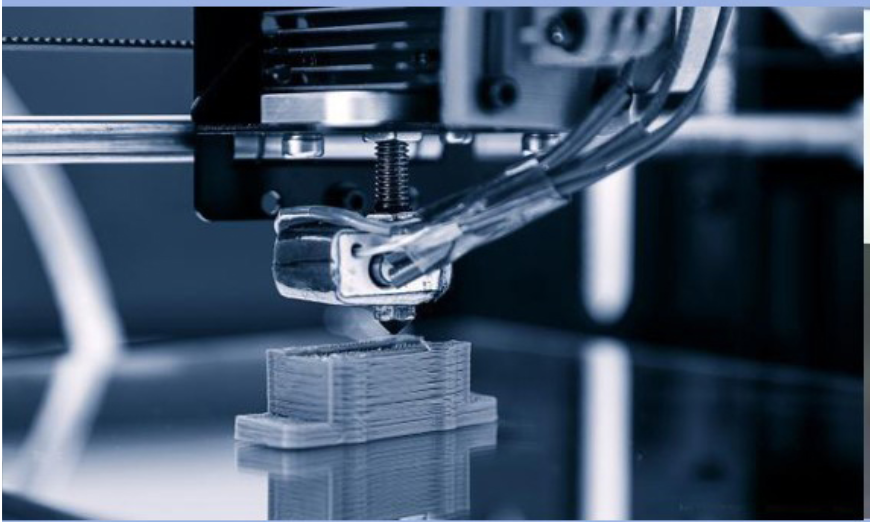

3D打印金屬假體在人體中的應用目前正處于一個快速發展的階段,其高度的定制化和精確性極大地滿足了個體化醫療的需求。這項技術在骨科和牙科領域應用廣泛,如髖關節、膝關節和牙齒植入物等金屬假體[1-2],通過3D打印技術可以更好地匹配患者的解剖結構,從而提高植入物的功能性和耐久性。

圖1 版權圖片 不授權轉載

一、現狀

1.個性化醫療

3D打印技術允許設計和生產出量身定制的假體,這些假體能夠精確匹配患者的特定解剖結構,進而提高手術成功率和患者滿意度。

2.復雜結構的制造

3D打印能夠制造出傳統制造方法難以實現的復雜幾何結構,這不僅提升了假體的物理性能,還增強了其生物相容性。

圖2 版權圖片 不授權轉載

3.材料多樣性

常用的金屬材料包括鈦合金、不銹鋼和鈷鉻合金等,這些材料在強度、耐腐蝕性和生物相容性方面均表現出色。

圖3 版權圖片 不授權轉載

二、未來發展方向

1.個性化

(1)量身定制設計:利用3D打印技術,能夠依據患者的具體解剖數據(如CT或MRI檢查結果)創建出精確匹配的假體,這不僅提高了假體的適配度,還縮短了術后恢復時間。

(2)按需制造:避免傳統制造中的庫存管理和浪費問題,實現按需生產。這對于需要特殊尺寸或形狀的假體尤為有利,能夠迅速響應患者需求。

(3)個性化外觀:在設計中融入患者個人偏好的美學元素,增加了患者對假體的接受度和滿意度。

2.功能化

(1)多孔結構:通過設計多孔和梯度材料,可以促進骨組織與假體的整合,增強生物相容性,加速愈合過程。

(2)載藥功能:將藥物植入假體中,使其在術后釋放抗生素或其他治療藥物,以降低感染風險和促進康復[3]。

(3)材料創新:通過新型合金或復合材料的開發,提供更優的強度、韌性和生物相容性,可滿足不同部位假體的功能需求。

3.智能化

(1)嵌入式傳感器:在假體中集成傳感器以監測生物參數,如應力、溫度和位置變化。這些數據可用于術后監控和評估假體的功能狀態[4]。

(2)反饋和調整功能:智能假體能夠根據實時監測的數據自我調整,以適應患者的活動狀態和環境變化,提供動態支持。

(3)數據集成:將假體數據與醫療系統集成,有助于醫生更好地制定治療計劃,從而提升整體醫療質量。

這些發展方向不僅推動了3D打印技術在醫學領域的進步,也開啟了個性化醫療和精密醫學的新篇章,使假體從靜態替代物轉變為可動態適應人體需求的智能裝置。

參考文獻:

Rodriguez Colon R, Nayak VV, Parente PEL, Leucht P, Tovar N, Lin CC, Rezzadeh K, Hacquebord JH, Coelho PG, Witek L. The presence of 3D printing in orthopedics: A clinical and material review. J Orthop Res. 2023, 41(3): 601-613. doi: 10.1002/jor.25388.

Pradíes G, Morón-Conejo B, Martínez-Rus F, Salido MP, Berrendero S. Current applications of 3D printing in dental implantology: A scoping review mapping the evidence. Clin Oral Implants Res. 2024, 35(8): 1011-1032. doi: 10.1111/clr.14198.

Anushikaa R, Ganesh SS, Victoria VSS, Shanmugavadivu A, Lavanya K, Lekhavadhani S, Selvamurugan N. 3D-printed titanium scaffolds loaded with gelatin hydrogel containing strontium-doped silver nanoparticles promote osteoblast differentiation and antibacterial activity for bone tissue engineering. Biotechnol J. 2024, 19(8): e2400288. doi: 10.1002/biot.202400288.

Zhou H, Tawk C, Alici G. A 3D Printed Soft Robotic Hand With Embedded Soft Sensors for Direct Transition Between Hand Gestures and Improved Grasping Quality and Diversity. IEEE Trans Neural Syst Rehabil Eng. 2022, 30: 550-558. doi: 10.1109/TNSRE.2022.3156116.

來源: 中華醫學會

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中華醫學會

中華醫學會