**持久性有機污染物(POPs)**因其難以察覺、持久存在、廣泛分布和潛在危害等特點,被形象地稱為環境中的“幽靈”。

一、定義與特性

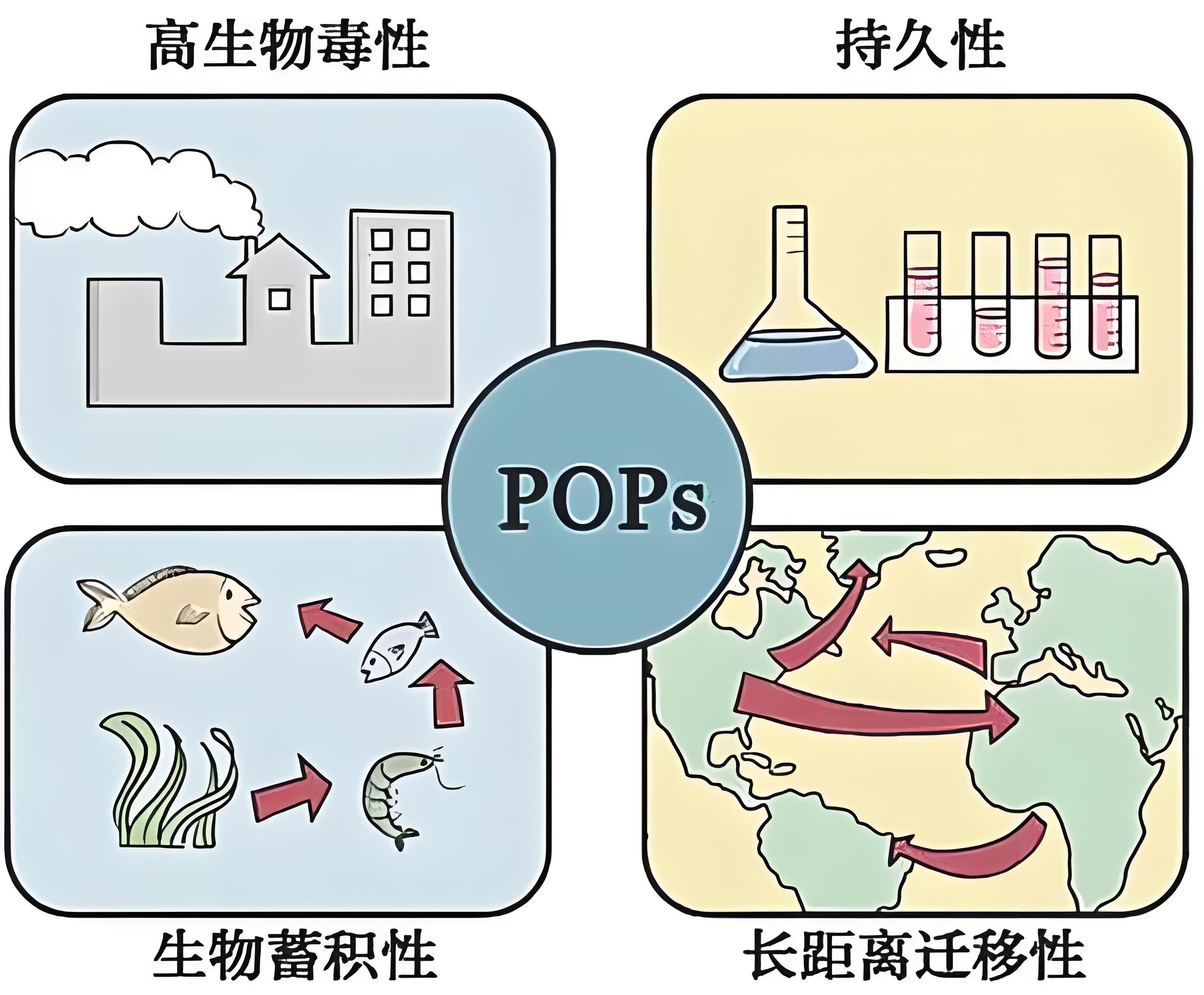

持久性有機污染物(Persistent Organic Pollutants,簡稱POPs)是指一類具有長期殘留性、生物累積性、半揮發性和高毒性的有機化學物質,它們能夠持久存在于環境中,通過大氣、水和生物體等介質進行長距離遷移,并對人類健康和環境造成嚴重影響。POPs的特性主要包括以下幾個方面:

高毒性:POPs在低濃度下即可對生物體產生顯著毒性作用,其毒性往往超過其他常見污染物。例如,二惡英類物質中的某些成分毒性極高,甚至超過氰化鉀千倍以上,對人體健康構成極大威脅。

持久性:POPs在環境中的半衰期極長,難以通過自然過程如生物降解或光解等迅速消除。這使得POPs能夠在環境中長期存在,持續對生態系統造成污染。

生物積累性:POPs具有高脂溶性和低水溶性,容易在生物體內積累。它們可以通過食物鏈逐級放大,最終在位于生物鏈頂端的人類體內達到極高的濃度。

遠距離遷移性:POPs的半揮發性使得它們能夠以蒸汽形式存在或吸附在大氣顆粒上,從而進行遠距離遷移。這種性質導致POPs能夠跨越國界和地理障礙,在全球范圍內傳播。

二、主要類型

POPs主要包括以下幾類:

有機氯殺蟲劑:如滴滴涕(DDT)、氯丹等。這些殺蟲劑曾廣泛用于農業和公共衛生領域,用于防治害蟲和疾病傳播。然而,由于其環境持久性和對人類健康的危害,這些殺蟲劑已被逐步禁止或限制使用。

工業化學品:如多氯聯苯(PCBs)等。這些化學品曾廣泛用于電力傳輸、油漆和塑料制造等行業。然而,由于其高毒性和環境持久性,這些工業化學品也受到了嚴格監管和限制。

非故意生產的副產物:如二惡英等。這些副產物通常是在某些工業生產過程中產生的意外產物,雖然它們的產生量可能不大,但其高毒性和難以降解的特性使得它們成為POPs的重要來源之一。

三、危害

POPs對人類健康和環境的危害主要體現在以下幾個方面:

神經系統毒性:POPs能夠影響神經系統的正常功能,導致神經系統疾病如帕金森氏癥等。長期暴露于POPs環境中的人群可能會出現神經系統功能障礙和認知障礙等問題。

免疫毒性:POPs能夠抑制免疫系統功能,降低機體對病原體的抵抗力。這使得暴露于POPs環境中的人群更容易感染疾病并出現嚴重的并發癥。

生殖和發育毒性:POPs能夠影響生殖系統的正常發育和功能,導致生殖障礙和發育畸形等問題。孕婦和兒童尤其容易受到POPs的影響,他們可能會出現胎兒畸形、低出生體重和兒童期發育遲緩等問題。

致癌性:部分POPs具有致癌性,能夠增加患癌癥的風險。長期暴露于POPs環境中的人群可能會出現各種癌癥類型,如肝癌、肺癌和皮膚癌等。

四、治理措施

針對POPs的治理,國際社會采取了多項措施:

制定國際公約:國際社會于2001年共同締結了《關于持久性有機污染物的斯德哥爾摩公約》,旨在全球范圍內減少和消除POPs的排放和使用。該公約規定了受控POPs的種類和數量,并要求各國采取相應措施來減少其排放和使用。

加強法律法規建設:各國紛紛制定和完善相關法律法規,對POPs的生產、使用、儲存和處置等環節進行嚴格監管。例如,中國于2007年發布了《中華人民共和國履行〈關于持久性有機污染物的斯德哥爾摩公約〉國家實施計劃》,明確了POPs的治理目標和措施。

推廣環保技術:采用低污染、低排放、高效節能的環保技術來減少POPs的排放和生成。例如,在農業領域推廣生物防治和物理防治等綠色防控技術;在工業領域推廣清潔生產和循環經濟等環保理念和技術。

開展污染修復:對受POPs污染的土壤、水體等環境進行修復治理,恢復其生態功能。修復方法包括物理修復(如土壤挖掘和填埋)、化學修復(如化學氧化和還原)和生物修復(如植物修復和微生物修復)等。

五、結論與展望

持久性有機污染物(POPs)作為一類對人類健康和環境構成嚴重威脅的化學物質,其治理需要全球范圍內的共同努力和協作。通過加強國際合作、制定嚴格的法律法規、推廣環保技術和開展污染修復等措施的實施,我們可以逐步減少POPs對環境和人類健康的危害。然而,由于POPs的復雜性和長期性,其治理工作仍然面臨著諸多挑戰和困難。因此,我們需要持續關注和投入更多的資源和精力來推動POPs的治理工作,以實現可持續發展的目標。

來源: 生態環境保護

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

生態環境保護

生態環境保護