在中國人的印象中,長安街似乎是最寬的一條馬路。不過在過去,它是一條最窄處僅有5米,且被割裂開的街道。

長安街到底有多寬,又是從何時起顯露出今日“神州第一街”雛形的?

新中國成立之后,針對長安街的規劃才真正開始。“長安街是首都建設的縮影。不同時代背景下,國家對‘都’的功能定位,最為集中地映射在了長安街之上。”北京市城市規劃設計研究院歷史文化名城規劃所所長葉楠說。

**1958年《北京市總體規劃方案》中,首次明確了“東西長安街,要展寬到一百二十公尺”。**1959年,“十大建筑”落成,長安街的神韻由此書寫。

破舊立新

1949年10月1日,當開國大典的游行隊伍經過長安街時,他們所看到的街道格局與明清時代的景象并沒有太大的區別。

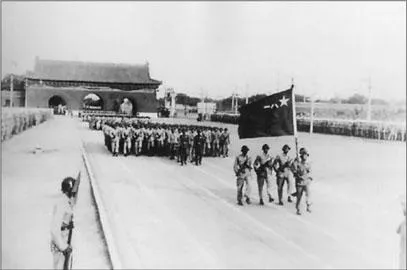

在開國大典的紀錄片中,依舊能看到長安左門、長安右門分列天安門東西兩側,閱兵車輛前進時不得不繞過兩座門,閱兵編隊沿長安街行進時,要從門洞穿過。

開國大典上,依舊能看到長安左門、長安右門分列天安門東西兩側,閱兵編隊沿長安街行進。圖源:北京日報

站在今天回望,長安街在從永樂年間開始的最初500多年時間里,沒有什么動靜,一直是一條割裂的街道。

直至1913年1月,東三座門、西三座門、長安左門、長安右門內的門板以及連接這幾座門殿的南側圍墻被拆除,東西長安街之間首次出現了一條通道。

也是在這時,天安門前的T字形廣場開始對外開放。于民眾而言,終于可以從東單直接走向西單了,這段距離長約3.7千米。

伴隨著帝制走向沒落,昔日彰顯皇權的城門,逐漸成為城市發展與民眾通行的阻礙。

1915年6月16日,內務總長朱啟鈐作為彼時北京城市改造的主要負責人,冒雨主持了正陽門(前門)改造工程的開工典禮。他手持足有3斤重的銀鎬,刨下了第一塊城磚。

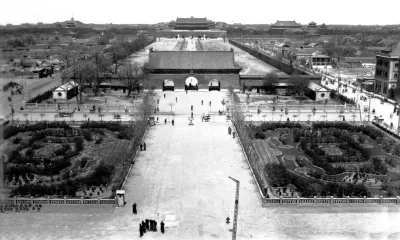

1915年在朱啟鈐的主持下,千步廊拆除后,天安門前形成一片空曠的廣場。圖源:北京日報

6個月后,改造工程結束,“前門頓改舊觀,高樓聳立。氣象發皇,五門洞開,行人稱便”。此次改造包括拆除城墻及甕城、開通城門、修鋪天安門至外城地區的城市街道等工程,也是在此基礎上,北京環城鐵路開通,可以說這是“破舊立新” 的一大步。

民國時期打開了皇城禁苑,長安街上增添了路燈,其作為一條街道的基本功能開始逐漸顯現。1924年,沿長安街鋪設了電車軌道,而后三條平行的電車線路在天安門城樓與天安門廣場之間運行。

不過這時的改造,并未觸及這條街道的“肌理”,它的長度和寬度幾乎沒發生多大的變化。

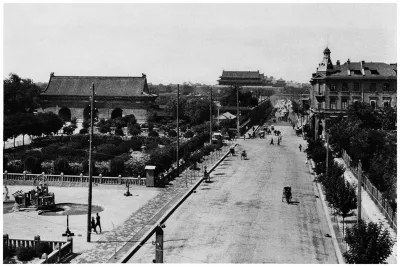

改造后的天安門前,道路拓寬。圖源:北京日報

從15米到120米

1949年底,最早建設長安街的設想出現了。

“新中國成立初期,如何提振士氣,改變首都的精神面貌,最佳答案就是建設公共建筑。”葉楠指出,在50年代,如何布局中央辦公用房以及長安街的寬度成為討論的重點。

那是一個百廢待興的時代,北京老城有2000多萬平方米的房屋和設施可以利用。

站在關鍵的歷史節點,政治、經濟、技術水平等多種因素共同作用之下,以天安門廣場為中心,**沿長安街發展成為了當時的主流聲音。**1951年,一些新政府部門的大樓在長安街上破土動工。

由于長安左門、長安右門門洞阻礙交通,成為事故多發地,一遇節日,游行隊伍也難以順暢通過,**有人主張拆除兩門,但反對的聲音也同時出現。**專家、學者和公安交通部門各執一詞,爭執不下,市政府也難以決斷,最后選擇通過市人民代表會議討論。

1952年8月11日,北京市在中山公園內中山堂召開各界人民代表會議,討論拆除長安左門、長安右門之事,以表決的形式定下了拆除方案。

為了慎重起見,當時還決定把拆下來的材料,暫時保存在勞動人民文化宮,如果實踐證明這個做法不正確,還有彌補的余地。

1954年,出于同樣的原因,東長安牌樓與西長安牌樓被遷建至陶然亭公園。

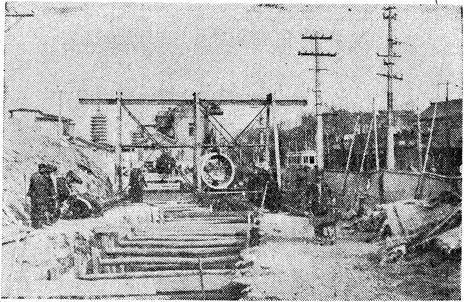

1955年,西長安街道路展寬工程即將開工。圖源:北京日報

**東西長安街有史以來第一次真正意義上貫通了。**那么,長安街到底應該多寬呢?

15米,是1949年10月長安街路面上的最寬點,而最窄處僅為5米。

作為一條緊靠中國政治心臟的大街,任何涉及長安街的細節都會被審慎對待。北京市委市政府了解到一些大城市交通擁擠的教訓,主張把長安街搞得寬一點。

100米,是1953年提出的第一稿規劃總圖上規定的寬度。

為何要把路修得這么寬?1956年,彭真在市委常委擴大會議上專門作了論述。他指出,考慮道路寬度問題的大前提是城市有多少人口,用什么樣的交通工具。

同年,天安門廣場的第二輪規劃開始編訂,最終長安街的紅線寬度為100米,這是毛澤東主席親定的。同時,路面定為一塊板的形式,必要時可作為飛機跑道。

征求對總體規劃的意見時,當時的總參謀長粟裕曾提到,“從國防上看,假如道路很寬,電線都放在地下,這樣在戰爭時期可以作為飛機跑道,直升機可以自由降落。如果馬路寬,還可以作為隔離地帶,防止火災從這一區燒到另一區去”。

1958年,《北京市總體規劃說明》中最終明確“東西長安街,要展寬到一百二十公尺”。

為迎接新中國成立十周年,長安街上發生了顯著的變化。東長安街中間的有軌電車被拆除了,綠化帶被鋪成了路面,原先的兩幅路被合并為一條寬闊、開放的單幅路,能同時通過120人橫列的游行隊伍,天安門城樓前的路面也被鋪上了花崗石。

也是在那時,96基蓮花燈與145基棉桃燈,分別在天安門廣場和長安街畔拔地而起。夜幕之下,華燈組成了兩條金色巨龍,升騰在長安街的上空。

同一時間,還有“國慶工程”在緊鑼密鼓地開工動土。

寬廣胸懷的象征

“如果將這些國慶工程比作各式各樣的展廳,那么長安街就是這些展廳的陳列空間。”美國東北大學建筑學院學者于水山在《長安街與中國建筑的現代化》一書中這樣描述“國慶工程”,在他看來,從一開始,將長安街打造成一個“展臺”就是人們努力的方向。

為慶祝國慶十周年,中央決定擴建天安門廣場,打通長安街,把長安街從東單、西單往東西分別延伸到建國門、復興門,并建設十大國慶工程,其中,軍事博物館、民族文化宮、北京民族飯店、人民大會堂、中國歷史博物館與中國革命博物館(兩館屬同一建筑體,即今中國國家博物館)以及北京站在長安街沿線。

但留給“國慶工程”的時間并不多。

1959年2月23日的一份報告顯示,所有計劃的工程項目加起來一共有16個,而此時距離國慶工程的完工日期只有7個月。事實上,**所有“十大建筑”的設計與建造都要在10個月內完成,**盡管在這一過程中,一些項目因成本問題以及建筑材料短缺而不得不延期,但對于初生的新中國來說,完成這一系列建設絕對是奇跡。

這其中,人民大會堂堪稱奇跡中的奇跡。直到1959年2月,大多數人都不認為萬人大會堂能如期完工。

一組數據就能印證人們的擔憂。檔案資料顯示,總建筑面積超17萬平方米的人民大會堂所需的建筑材料包括,127700立方米的鋼筋混凝土,400000平方米的灰漿飾面,71600平方米的木地板,24000平方米的大理石,27000平方米的花崗巖。

**而解決龐大的材料需求的過程,生動演繹了什么是“全國一盤棋”。**遼寧的鋼材、天津的電線、上海的電梯、南京的燈泡、杭州的錦緞……分布在23個省份的200多個工廠,開足馬力為大會堂趕制各種材料。

能在如此短的時間內完成這樣龐大的工程,北京市建筑設計研究院總建筑師、總規劃師吳晨指出,政府的決策力是一方面,人民群眾的熱情與凝聚力也在其中起到了至關重要的作用。

據統計,在大會堂施工的10個多月中,每天有1.4萬多名建設者活躍在工地,累計有30萬人參加了勞動。

1959年10月1日,一座座集體創作的結晶,如期填補了這條街上的空白,意料之外,卻又在情理之中。

這條寬闊大道的建設,不僅體現了專業技術人員對新中國建筑風格的一種探索,更象征了新中國寬廣的胸懷與面對未來的憧憬。

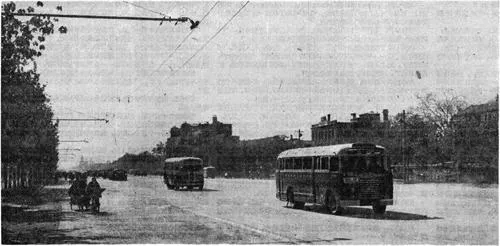

1959年,展寬后的長安街。圖源:北京日報

以“國慶工程”為新的起點,越來越多恢弘的建筑立面開始出現在長安街兩側,“神州第一街”的神韻與日俱增。

來源: 北京日報

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國城市規劃學會

中國城市規劃學會