自2022年1月1日起,世界衛生組織所有6個區域的116個會員國已向世衛組織報告了猴痘病例。截至 2024年6月30日,全球報告猴痘病例超過9萬例,其中死亡208例。猴痘病例中84%為男男性行為者。

世界衛生組織表示,隨著監測范圍在非流行國家的擴大,可能會發現更多的猴痘病例。

01 **什么是猴痘?**猴痘是由猴痘病毒感染所致的一種病毒性人獸共患病,臨床表現為發熱、皮疹、淋巴結腫大。該病于1970年初次在人類中發現,主要見于非洲中西部雨林國家。

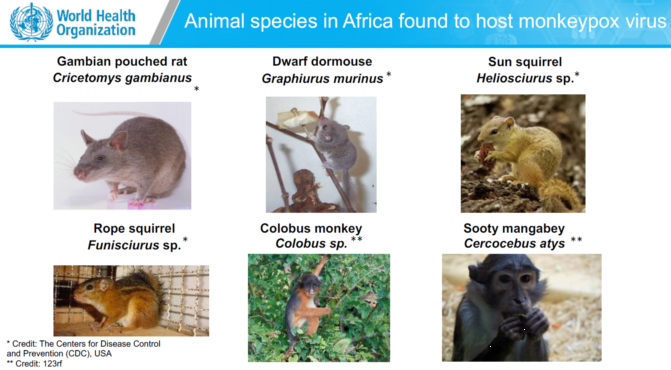

02 **傳染源是什么?**猴痘病毒的主要宿主為非洲嚙齒類(非洲松鼠、樹松鼠、岡比亞袋鼠、睡鼠等),靈長類(多種猴類和猿類)由于與感染的嚙齒類動物接觸偶可感染。感染動物及猴痘病毒感染者是主要傳染源。

03 **傳播途徑有哪些?**病毒經黏膜和破損皮膚侵入人體。主要通過接觸感染動物的呼吸道分泌物、病變滲出物、血液、其它體液,或被感染動物咬傷、抓傷而感染。

人與人之間主要通過密切接觸傳播,亦可在長時間近距離接觸時通過飛沫傳播,接觸病毒污染的物品也有可能感染。病毒還可通過胎盤從孕婦傳播給胎兒。

04 **易感人群有哪些?**既往接種過天花疫苗者對猴痘病毒存在一定程度的交叉保護力,因此,未接種過天花疫苗的人群對猴痘病毒普遍易感。

05 **主要臨床表現有哪些?**感染猴痘病毒后,潛伏期為5-21天,多為6-13天。主要表現為發熱、皮疹、淋巴結腫大。

發病早期出現寒戰、發熱,體溫多在38.5℃以上,可伴頭痛、嗜睡、乏力、背部疼痛和肌痛等癥狀。多數患者出現頸部、腋窩、腹股溝等部位淋巴結腫大。

發病后1-3天出現皮疹。猴痘引發的皮疹可單個或多個,皮疹首先出現在面部,逐漸蔓延至四肢及其他部位,皮疹多呈離心性分布。通常皮疹經過斑疹、丘疹、皰疹、膿皰和結痂階段,不同階段皮疹可同時存在,可伴明顯癢感和疼痛。從發病至結痂脫落約2-4周。

猴痘為自限性疾病,大部分預后良好。嚴重病例常見于年幼兒童、免疫功能低下人群,預后與感染的病毒株、病毒暴露程度、既往健康狀況和并發癥嚴重程度等有關。

06 **如何預防猴痘?**目前臨床上尚無對猴痘患者特效的治療方式,但可采取以下措施積極預防猴痘。

注意手衛生

猴痘病毒為DNA病毒,耐干燥,在衣被等環境中存活時間較長,且病毒可經黏膜和破損皮膚侵入人體,接觸病毒污染的物品也有可能感染。日常生活中應做好手衛生,避免污染物品通過手作為媒介經黏膜和破損皮膚侵入人體。

避免接觸傳染源

避免與可能來自疫區的人發生親密接觸。在與性伴侶親密接觸前應該了解其3周來的旅行史,防止因接觸而被感染。不接觸可能攜帶猴痘病毒的動物,比如野生或者來歷不明的猴類、嚙齒類動物等。

提高認知和防控意識

盡量不前往有猴痘疫情發生的國家和地區,疫區歸國人員需注意自我健康監測,出現皮疹等癥狀時,應主動就醫,并告知接診醫生疫區旅行史、可疑動物和人員或猴痘病例的接觸史或暴露史,以助于診斷和治療。

若在國外有過接觸史和暴露史,尚未出現癥狀,可主動聯系當地疾控中心進行咨詢和報備。

來源: 漳州疾控

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助