作者:郭磊鑫 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院

審核:戴然然 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院 副主任醫師

2024年5月7日是第二十六個世界哮喘日,今年的主題是“為哮喘患者健康教育賦能”。

近年來,我國哮喘的患病率呈逐年上升趨勢,雖日益得到關注,但規范診治率并不高,嚴重影響患者生活質量。

一、什么是哮喘呢?

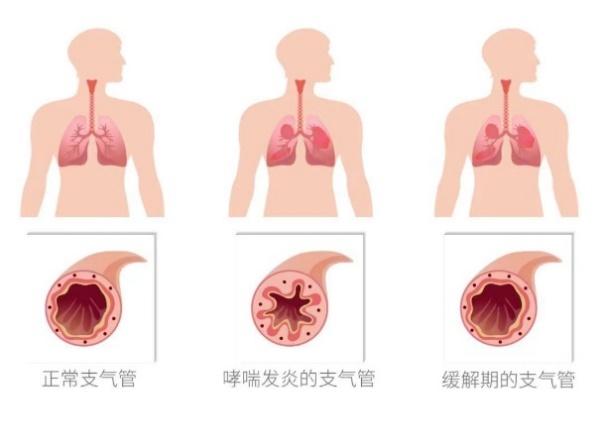

哮喘的全稱是支氣管哮喘,是一種氣道慢性炎癥性疾病,伴隨氣道高反應性。哮喘發病時患者的氣道存在廣泛而多變的可逆性氣流受限,臨床上表現為反復發作的喘息、氣促、胸悶和(或)咳嗽等癥狀,癥狀多在夜間和(或)清晨發作、加劇。

圖1 版權圖片 不授權轉載

二、怎么確診得了哮喘?

對具有典型癥狀和過敏史、家族史的患者臨床診斷比較容易,但是有些患者以咳嗽或胸悶為主要表現,就需要進一步進行肺功能檢查來確診。并且,哮喘管理應在連續評估、治療和回顧循環中進行個體化管理和調整治療,以最大限度減輕癥狀并防止急性發作。因此,在哮喘治療過程中,肺功能檢查也是監測患者疾病狀態、了解哮喘控制水平不可或缺的工具。

三、哮喘患者肺功能檢查的意義

肺功能檢查對于支氣管哮喘的診斷、鑒別診斷、評估病情嚴重程度和判斷療效和預后提供了有意義的客觀依據。

1.哮喘的診斷和鑒別診斷 對于典型的哮喘病例,臨床上依據反復發作的喘息、咳嗽癥狀和雙肺聽診有呼氣相哮鳴音的體征,排除其他疾病后可以診斷哮喘。但對于臨床癥狀不典型,甚至始終沒有喘息癥狀、體征的患者,要明確哮喘的診斷,就必須通過一些客觀的檢查才能確診,其中肺功能檢查是最為重要的依據。

中華醫學會呼吸病學分會發布的《慢性阻塞性肺疾病(COPD)診治指南》《支氣管哮喘防治指南》《慢性咳嗽診治規范》等疾病的診治指南中,均將肺功能作為診斷和嚴重程度分級的重要指標,甚至是金標準。

圖2 版權圖片 不授權轉載

2.對哮喘嚴重程度的判斷 有些患者癥狀重于體征、有些則相反。因此僅憑患者的癥狀判斷疾病的嚴重程度會帶來診斷上的偏差,應該結合客觀的肺功能檢查數據方可做出準確診斷,指導合理治療。

3.對治療療效的評價和指導用藥 患者的治療是否有效或效果究竟如何,肺功能檢查可以作為客觀的評價依據。哮喘患者的臨床癥狀經治療后可在數天后有所緩解,但是肺功能指標第1秒用力呼氣量(FEV1)的恢復可能需要數天到數周,提高晨間呼氣峰值流速(PEF)及減少其變異率則可能要以月為計算單位。因此,肺功能監測對療效評價至關重要。

圖3 版權圖片 不授權轉載

4.指導哮喘升級或降級治療 在全球哮喘防治倡議(GINA)等哮喘防治指南中指出,需根據哮喘患者的病情給予相應級別的藥物治療方案。治療方案是否合適除了觀察患者臨床癥狀是否改善,還需監測肺功能,如若肺功能持續改善不明顯,提示可能治療藥物劑量不足,則需增加用藥。如果治療效果好,肺功能有明顯改善,且持續一段時間后哮喘仍處于完全控制,則可以降級治療,調整藥物。

綜上,哮喘患者在疾病診斷和隨訪治療以及調整治療方案的過程中,都需要應用肺功能檢查。哮喘患者平時不僅要堅持用藥,還要定期復查肺功能,了解肺功能的變化情況,以防病情加重。

來源: 中華醫學會

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中華醫學會

中華醫學會