1875年的一天,有一個獨自在外求學的少年名叫李仲揆,被學校保送到日本深造,在填寫報名表時,他不小心在姓名欄里填上了自己的年齡“十四”,他很快發現了自己的錯誤,就把“十”改成了“李”,可是他又覺得“李四”這個名字太俗氣不好聽,正在發愁的時候,他看到旁邊墻上有一塊牌匾書有“光被四表”四個字,他認為“光”字寓意非常好,就在“李四”后面又加上了一個“光”字。他可能沒有想到的是,自己“李四光”這個名字會在20世紀的中國家喻戶曉。

李四光小的時候家里很窮,父親是教書先生,收入微薄,爺爺又長年臥床不起,家里農活全靠媽媽一人操持,日子過得很艱難。李四光兄弟姐妹7人,他排行老二,平時看到媽媽一人干活,心里很難過,就千方百計幫助媽媽干活。每天天剛亮,他就起床挑水,把水缸裝得滿滿的,上山砍柴,也總要挑得滿滿的才回家。

李四光從小就愛動腦筋想問題。他用腳踩踏板幫媽媽舂米,人小踩不動,他便想法用繩子綁在石杵那一頭的踏板上,當腳往下踩時,同時用手使勁拉繩子,這樣石杵就動起來了。他和小朋友去荷塘采藕,小伙伴大多嘻嘻哈哈,打鬧取樂,半天只能采幾節斷藕帶回家。而李四光精明能干,他先順葉踩到藕,再用腳小心地探出藕的方向,然后順著藕生長的方向一點點把泥踩去,便可收獲一根根完整的鮮藕。

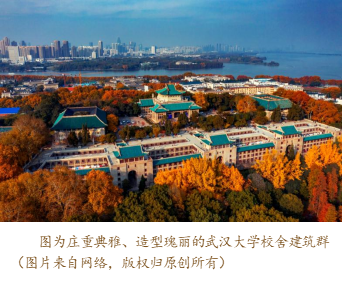

1928年,南京國民政府決定改建武昌中山大學為國立武漢大學,李四光擔任新校舍建筑設備委員會委員長,負責在東湖建筑新校舍。然而,武漢大學的興建歷程卻并非一帆風順,經過李四光、王世杰等人多方奔走,終于解決了建校申請、修路遷墳、經費等問題。經過十年建成的武漢大學,遠遠望去,一棟棟流光溢彩的現代古典建筑、一座座金碧輝煌的玉閣黌宮,中西合璧的完美杰作像一幅絕美的畫卷,鑲嵌在蔥蘢疊翠的珞珈山麓,宛如回響在東湖岸邊的一曲優美旋律凝化而成的永恒絕唱。莊重典雅、造型瑰麗的校舍建筑群,不僅讓武漢大學贏得了“最美麗的大學校園”之美譽,其展現出來的精神風貌亦鼓舞、引導著一代又一代的武大人不斷開拓進取。

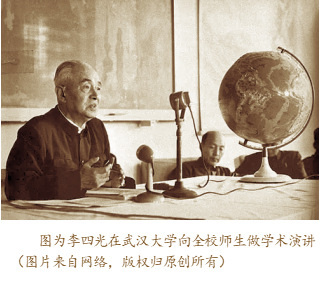

李四光還經常利用晚上的時間在武漢大學階梯教室向全校師生做學術演講。他的報告題材很廣,大多取自其研究課題。他講道:“撫順的煙煤,其產量很多,煤質亦佳,而日下全區煤田,全在日人勢力控制之下”,又大聲疾呼道:“中國蘊藏百分之九十以上之采取權,完全操諸日人之手。國人早日醒悟,急起圖之。”他每次講演都極受歡迎,教室內外總是被擠得水泄不通。

鮮為人知的是,李四光除了是地質學家之外,還是一位音樂迷。早在英國留學時他就迷上了小提琴,1920年回國前,他提筆寫下小提琴曲《行路難》,據上海音樂學院現代音樂室考證,這是有曲譜為證的中國最早的一首小提琴曲。

解放初期我國在大規模的經濟建設中遇到石油短缺的困難。當時,世界都流傳著中國缺乏石油的理論,因為1915年至1917年間,美孚石油公司率領一個鉆井隊,花了300萬美元在陜北打了7口探井,因收獲不大不得不放棄。5年后,美國斯坦福大學教授布萊克威爾德來中國調查地質時斷言:“中國東南部找到石油的可能性不大;西南部找到石油的可能性更是遙遠;西北部不會成為一個重要的石油區;東北地區不會有大量的石油。”

1953年,毛主席和其他中央領導把李四光請到中南海,征詢他對我國石油資源的看法。毛主席說:“要進行建設,石油是不可缺少的,天上飛的,地面跑的,沒有石油都轉不動”。李四光回答主席說:“我國地大物博、土地遼闊、資源豐富,天然石油資源的蘊藏量是豐富的,關鍵是要抓緊做好地質勘探工作”。毛主席聽后高興地笑了,當即做出了關于開展石油普查勘探的戰略決策。后來在李四光的理論指導下,中國的土地上終于有石油冒了出來,特別是東北、華北平原先后突破之后,他更加堅定了中國具有豐富石油資源的信心,指出新華夏沉降帶找油的理論是可靠的,為中國尋找石油建立了不可磨滅的功勛。

李四光早就預見到新中國的國防和經濟建設需要鈾礦資源。1949年回國時,他從英國帶回了一臺伽馬儀,為中國后來尋找鈾礦發揮了重要作用。他根據地質力學理論,對找鈾前景持樂觀態度,指出:“一是要找富集帶,二是要便于開采。……在我國主要是在幾個東西帶上。”實踐證實了李四光的預測,尤其南嶺帶的一些鈾礦床以規模大、品位高、易開采著稱全國。到“二五”計劃末期,中國已發現一系列鈾礦床,鈾產量已能保證中國核工業發展需要。李四光作為原子能委員會主席,為中國原子彈和氫彈的研制成功作出了突出貢獻。

1966年邢臺發生強震,李四光深感地震災害對國家和人民生命財產造成的損失之嚴重,在他生命最后的幾年里,用了很大的精力投入到地震的預測和預報研究工作。他認為地震是一種地質現象,大多是由于地質構造運動引起的。因此,對構造應力場的研究、觀測、分析和掌握其動向,是十分重要的。他在邢臺地震之后,對河間、渤海灣和唐山等地區孕育發生地震的可能性,提出過一些預測性的意見,可惜這項工作他還沒有來得及深入總結,就與世長辭了。

李四光逝世以后,在他的筆記本里發現有這樣一張紙條,上面寫著:“在我們這樣一個偉大的社會主義國家里,我們中國人民有志氣、有力量克服一切科學技術的困難,去打開這個無比龐大的熱庫,讓它們為人民所利用。”“把地球交給我們的珍貴遺產,例如煤炭之類內容極其豐富的財富,不管青紅皂白,一概當作燃料燒掉,不到幾十年,我們的后代,對我們這種愚蠢和無所作為的行徑,是不會寬恕的。”

愛國奉獻、勇于擔當是李四光一生的寫照,他總覺得事情做的太少,與黨和人民給予他的榮譽相差太遠。“中國航天之父”錢學森曾這樣評價他說:李四光畢生努力的方向和最終達到的高度,以及對祖國和人民做出的貢獻,在當代中國科技界、知識界,的確是一面旗幟,無愧于黨和人民給予的這個高度評價。

1989年,為紀念李四光對中國科學事業和地質事業的巨大貢獻,繼承和發揚他從國家建設需要出發,積極從事科學、技術和教育實踐,不斷開拓創新,勇于攀登科學高峰的精神和愛國主義精神,國家設立了李四光地質科學獎。2009年,李四光當選為100位新中國成立以來感動中國人物之一,同年10月,經國際天文學聯合會小天體提名委員會批準,中國科學院和國家天文臺把一顆小行星命名為李四光星。

來源: 岳陽市科技館 李昶澄

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

岳陽市科技館李昶澄

岳陽市科技館李昶澄