大堡礁(Great Barrier Reef)作為全球最大且最著名的珊瑚礁生態系統之一,長期以來一直是生物多樣性和生態系統服務的重要提供者。但,近年來的研究和觀測顯示,珊瑚白化事件變得越來越頻繁且嚴重,這與全球氣候變暖和海洋溫度升高密切相關。特別是2016年、2017年、2020年和2022年的幾次重大白化事件表明,海洋熱量的異常升高已經達到了前所未有的水平,這對大堡礁及其生態系統構成了直接威脅。

澳大利亞的大堡礁。圖源:pixabay

“海洋與濕地”(OceanWetlands)小編注意到,2024年8月7日,來自澳大利亞的研究團隊在《自然》雜志上發表了一項重要研究。該研究揭示了全球變暖對大堡礁(Great Barrier Reef)的嚴重威脅,指出近年來海洋熱量達到了400年來的最高水平。

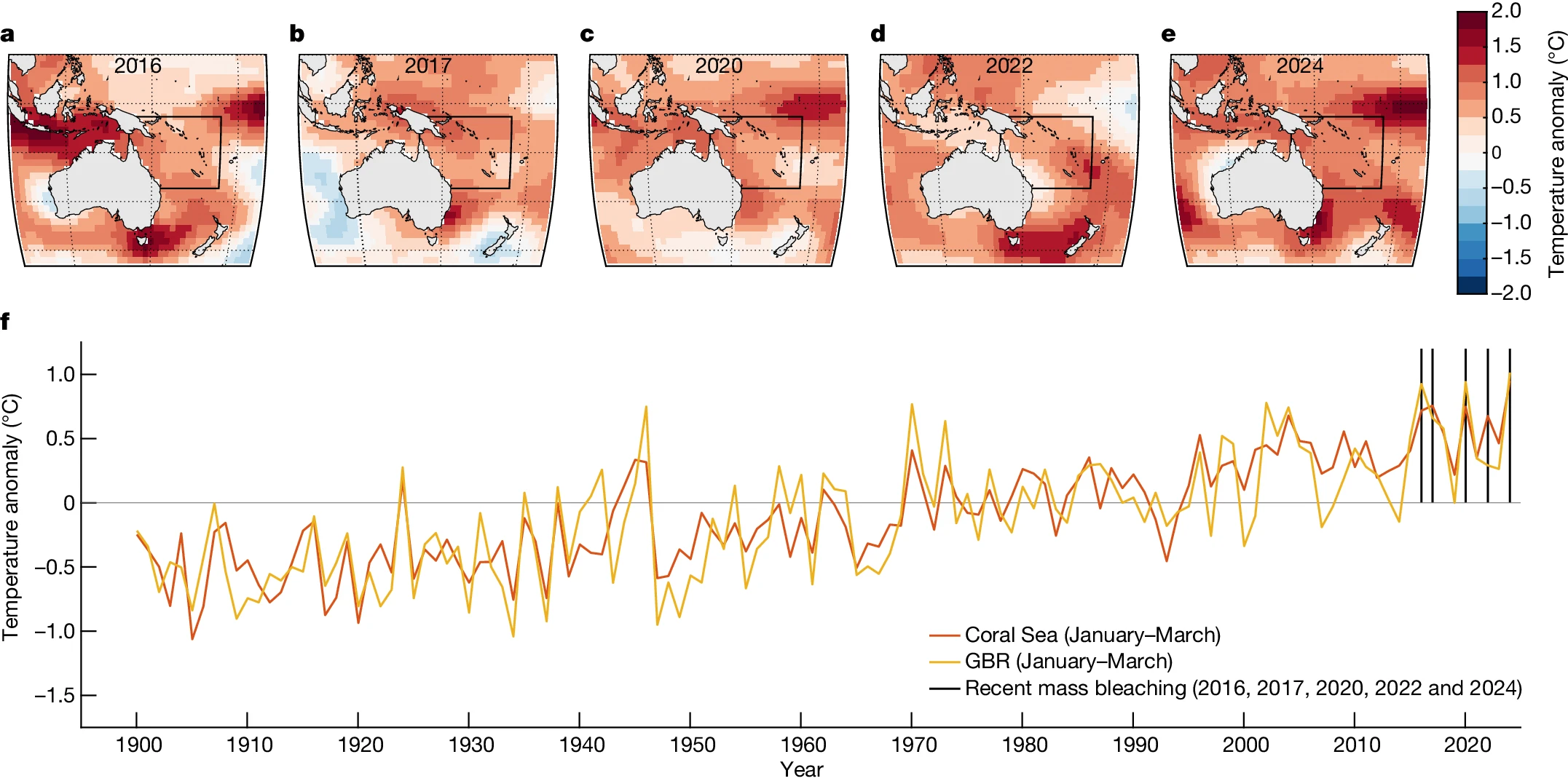

這項研究顯示,**從2016~2024年間,大堡礁經歷了多次嚴重的珊瑚白化事件,這些事件都與海面溫度異常升高密切相關。**特別是在2024年1月~3月,珊瑚海(Coral Sea)的高溫極端現象達到了過去400年中的最高水平,超過了我們重建的19世紀前極值的95百分位。(海濕小編注:這意味著,2024年的溫度異常比歷史上95%的極端高溫記錄還要高,是一個前所未有的極端值)這表明,人類活動對氣候系統的影響已經顯著增加。氣候模型分析進一步確認,近年來的快速升溫與人類活動密不可分。

從1998年開始,大堡礁的珊瑚白化事件變得越來越嚴重。1998年、以及2002年發生的大規模白化事件與厄爾尼諾現象(El Ni?o)相關聯。雖然2004年的水溫異常升高,但由于營養物質影響減少,珊瑚白化范圍有限。然而,從2016年至2024年的九個1月~3月期間,共發生了五次嚴重的珊瑚白化事件,每次都與海面溫度異常升高相關,并嚴重影響了大堡礁的大部分區域。

澳大利亞的大堡礁的珊瑚和魚群。圖源:pixabay

這些頻繁的白化事件引起了國際社會的廣泛關注。2021年,聯合國教科文組織的世界遺產委員會提出將大堡礁列入**“瀕危世界遺產名錄”,指出該珊瑚礁正面臨“明確的危險”,**原因包括近期的珊瑚白化事件以及澳大利亞在應對氣候變化、改善水質和土地管理方面的進展不足。

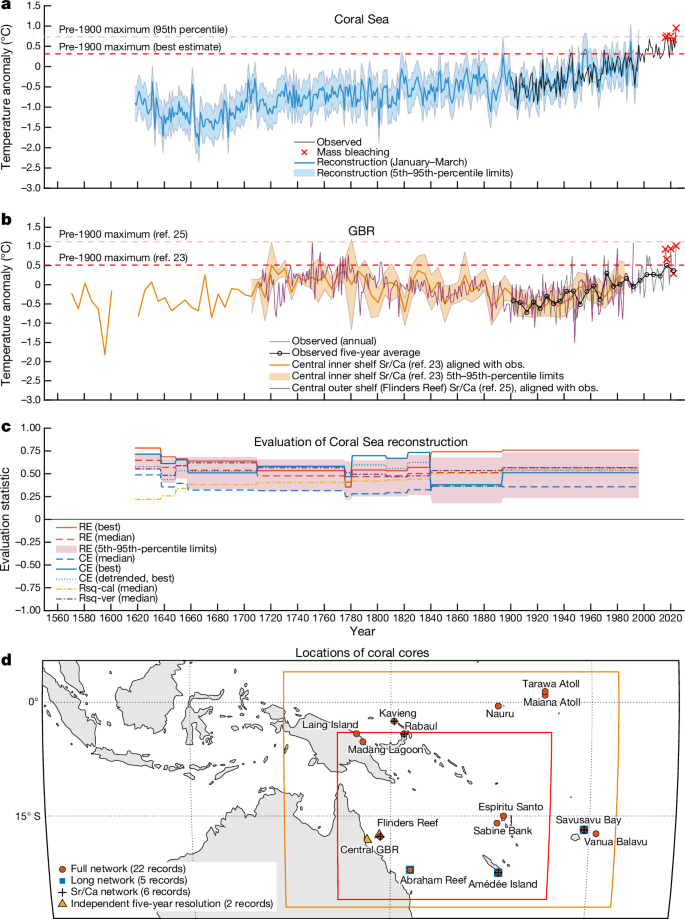

該研究團隊通過分析來自大堡礁內外的22個珊瑚樣本(主要是濱珊瑚)的古氣候數據,重建了過去四個世紀的海面溫度變化。這些數據表明,21世紀初的海面溫度并不比過去三個世紀的極值高。然而,最近的溫度異常表明全球變暖的影響正在加劇。

這項研究強調了全球變暖對大堡礁及其他珊瑚礁生態系統的重大影響。如果不采取緊急措施,全球變暖將使這一自然奇觀面臨近乎年際的珊瑚白化風險,進而影響生物多樣性和生態系統服務。因此,各界必須認真對待氣候變化帶來的挑戰,以保護這一地球上最偉大的自然遺產之一。

四個世紀氣溫數據

揭示的現實威脅

全球眾多珊瑚礁面臨嚴峻威脅,而被列為世界遺產的大堡礁也不例外。近年來,珊瑚白化、珊瑚鈣化率下降、冠刺星海星爆發、強烈熱帶氣旋以及過度捕撈等多重壓力正在共同影響這一脆弱的生態系統。珊瑚白化通常發生在熱應激導致珊瑚與其共生的蟲黃藻分解時。雖然局部的低鹽度、寒冷水域或污染也會引發珊瑚白化,但區域性或全球范圍的珊瑚大規模白化事件,則與全球變暖引起的**海洋表面溫度(SST)**升高有密切關系。

大堡礁的現代珊瑚白化現象,首次被觀察到是在1980年代。但當時的這些事件相較于21世紀的白化事件,范圍更小、嚴重性也較低。研究人員通過分析珊瑚骨骼中的應激帶發現,1887–88年的厄爾尼諾事件,可能曾導致過大堡礁的珊瑚白化。不過,這些數據表明,在20世紀80年代之前,嚴重的、大規模珊瑚白化事件還并不常見。

(上圖:大堡礁(Great Barrier Reef, GBR)大規模珊瑚白化事件期間的廣泛高海洋表面溫度異常(SSTAs)。圖源:Henley, B.J., McGregor, H.V., King, A.D. et al. )

隨著海洋溫度的上升,珊瑚白化事件變得越來越致命。1998年、以及2002年的珊瑚白化事件,分別與強烈和較弱的厄爾尼諾現象相吻合,導致了至少50%的淺水珊瑚死亡。2004年,盡管珊瑚海水溫異常升高,但由于上升流減少,珊瑚白化未在大堡礁廣泛發生。進入21世紀,2016年、2017年、2020年、2022年和2024年的五次大規模珊瑚白化事件,均與海洋表面溫度的急劇升高相關,影響了大堡礁的大面積區域。特別是2022年的白化事件發生在通常與較涼夏季溫度相關的拉尼娜現象期間,顯示了氣候異常的復雜性。

近年來大堡礁頻繁發生珊瑚白化事件,已引發了廣泛的關注。2021年,聯合國教科文組織世界遺產委員會草擬了將大堡礁列入“瀕危”世界遺產名錄的決定,強調了大堡礁正面臨明確的威脅。盡管該決定最終未被采納,但草案指出了大堡礁所面臨的嚴重問題。澳大利亞當局也承認,氣候變化和珊瑚白化已嚴重影響了大堡礁作為世界遺產的卓越普世價值。

為了更好地理解這些溫度變化對大堡礁的影響,研究人員回顧了過去四個世紀的海洋溫度記錄。通過分析22個珊瑚的Sr/Ca和δ18O數據,研究人員重建了從1618年到1995年的海洋表面溫度異常。結果顯示,近年來的溫度極端值遠超歷史上的任何記錄。例如,2016年、2017年、2020年、2022年和2024年的溫度異常,分別比1618–1899年的重建平均溫度高出1.50°C至1.73°C,這些年份中的溫度極端值被認為**“極有可能”**(95%以上的置信度)比任何早期記錄都要高。

這些數據不僅揭示了大堡礁近期極端溫度的異常,也進一步證明了人類活動對海洋溫度的影響。綜合分析表明,大堡礁近年來經歷的極端高溫事件是過去400年中最為嚴重的。

評估人類活動如何

加劇珊瑚海溫度升高

最新的氣候模型模擬數據來自第六階段耦合模型比較項目(CMIP6),用于評估人為因素對珊瑚海1月至3月海表面溫度異常(SSTA)的影響。這些模擬數據來自于“檢測與歸因模型比較項目”(DAMIP)的兩個實驗。第一個實驗模擬了歷史氣候條件,考慮了自然因素和人為因素對氣候系統的影響。第二個實驗則只包括自然因素,忽略了所有人為因素。第一個實驗涵蓋了溫室氣體和氣溶膠的排放、平流層臭氧變化以及人為土地利用變化;第二個實驗則不包括這些因素,但也納入了自然氣候強迫因素,如火山爆發和太陽變異性。

從模型的“歷史”實驗數據中,我們可以清楚地看到,人為影響的加入使得現代時期珊瑚海1月至3月SSTA的升高得以體現。統計數據顯示,從1900年、1950年和1970年到2014年,這些模型的“歷史”實驗數據中,海表面溫度的升高趨勢分別為每十年0.05°C、0.10°C和0.15°C,而“歷史-自然”實驗中的趨勢則較小,基本在±0.01°C每十年以內。為了進一步探討百年尺度的趨勢,我們使用了1850~2014年兩組165年的模擬數據的自助法(bootstrap)分析。結果發現,“歷史”實驗中的每個模擬結果在1900至2014年期間都有統計顯著的正向趨勢,而“歷史-自然”實驗中的結果則沒有顯著的趨勢。此外,與1961-1990年的平均值相比,2016至2024年的觀測數據的SSTA為0.60°C,這一數據超過了“歷史-自然”實驗中7,095年模擬年的任何九年序列的溫度。

這些模擬還幫助我們估算了人為影響在珊瑚海1月至3月SSTA中超過自然背景變異性的時間。人類引起的溫暖信號在1900年幾乎為零,1960年時約為0.5個標準差。此后,從1960年到2014年,氣候變化信號與噪聲的比率迅速上升,1976年超過1.0,1997年超過2.0,到2014年達到約2.8。由此可見,人為因素幾乎是珊瑚海長期變暖的主要驅動因素。

可以看出,這些模擬數據明確顯示了人類活動對珊瑚海溫度升高的深遠影響。盡管自然因素仍然在氣候系統中發揮作用,但在當前的氣候變化背景下,人類活動的影響已成為主導因素。了解這些影響對制定有效的氣候政策和保護措施至關重要,以應對未來可能出現的更嚴重的氣候挑戰。

(上圖:多世紀的1月至3月海洋表面溫度異常(SSTAs)重建。圖a. 1618年至2024年間,珊瑚海(Coral Sea)的1月至3月海洋表面溫度異常(SSTAs)的重建和觀測均值,相對于1961–1990年。深藍色表示使用完整代理網絡的最高技能(最大效率系數)重建;淺藍色表示5%至95%百分位的不確定性范圍;黑色表示觀測數據(ERSSTv5)。紅色十字標記出五次最近的大規模珊瑚白化事件。虛線表示最大前1900年1月至3月SSTA的最佳估計(最高技能,紅色)和95%百分位(粉色)不確定性范圍。圖b. 中央大堡礁(Great Barrier Reef, GBR)內棚(厚橙色線條)和外棚(薄橙色線條,Flinders Reef)的SSTA數據。此處數據與現代觀測的1月至3月大堡礁SSTA(相對于1961–1990年)對齊。觀測數據以年(灰色線條)和五年(黑色線條,帶空心圓圈,繪制在每五年期的中心,并與五年珊瑚系列23對齊)分辨率顯示。虛線表示參考文獻23(紅色)和25(粉色)中前1900年1月至3月的最佳估計最大值。橙色陰影表示5%至95%百分位的不確定性范圍。紅色十字標記出五次最近的大規模珊瑚白化事件。圖c. 珊瑚海重建的評估指標(補充信息第3.1節);RE,誤差減少;CE,效率系數;Rsq-cal,校準期的R平方值;Rsq-ver,驗證(評估)期的R平方值。圖d. 珊瑚數據位置相對于源數據區域(橙色框)和珊瑚海區域(紅色框)。珊瑚代理元數據見補充表格1和2。圖源:Henley, B.J., McGregor, H.V., King, A.D. et al. )

討論

在以往對大堡礁(Great Barrier Reef, GBR)和珊瑚海(Coral Sea)海洋表面溫度(SST)的歷史了解中,主要依賴于儀器觀測數據。盡管已有從大堡礁中央區域采集的五年分辨率的多世紀珊瑚Sr/Ca和U/Ca SST重建數據,以及更新的季節性浮動年代學記錄,但這些數據并未能全面覆蓋珊瑚海和大堡礁的長期氣候變化。因此,對最近溫暖趨勢的背景以及這些趨勢與自然變異性的關系,仍然缺乏深入的了解。

本研究通過建立一個包含22個珊瑚代理網絡的數據集,重點關注了珊瑚海區域,超越了大堡礁的范圍。這使得研究人員可以使用更大樣本量的珊瑚代理數據進行分析。盡管大堡礁的珊瑚漂白現象可能受到局部海洋和大氣動態的影響,影響漂白事件的發生和嚴重性,但在更廣泛的珊瑚海區域內,季節性海洋表面溫度的升高很可能會增加小范圍熱異常的發生可能性。研究結果表明,即使僅使用大堡礁區域的五年分辨率數據,對SST異常的長期軌跡的結論也與完整的珊瑚網絡得出的結論一致。此外,本研究中的短期現代珊瑚系列記錄了與儀器數據一致的多十年的升溫信號。然而,如果能從大堡礁內獲取更多高分辨率、多世紀的溫度敏感珊瑚地球化學數據,將有助于解開過去漂白事件的局部和遠程海洋-大氣貢獻,并減少不確定性。

該研究團隊還利用了全球氣候模型CMIP6的廣泛模擬結果。CMIP6提供了大量的模型組合,允許研究人員對氣候模型的不確定性進行更準確的分析。然而,全球尺度的粗分辨率模型可能無法準確模擬如珊瑚海或卡本特利亞灣沿岸流動和中尺度渦旋等小尺度過程,這些過程可能影響局部海表溫度和營養物質的上涌。雖然CMIP尺度的模型捕捉了東澳大利亞洋流的動態,并預測這種洋流將在未來氣候變暖過程中變得更強,從而可能加劇珊瑚對熱應激的敏感性,但模型的時空分辨率仍對推斷有影響。因此,研究人員在分析中采用了三個月的時間步長,以盡量減少模型空間-時間分辨率對對人為溫室氣體排放對SST條件影響的推斷的影響。

盡管研究人員盡力提供盡可能穩健的分析和解釋,但仍存在一些不確定性。例如,盡管對觀察到的SST數據集(如ERSST和HadISST)應用了偏差修正,但這些數據集可能保留了偏差,尤其是在1945年及之前的時期。這些偏差可能未被完全納入不確定性估計中。此外,使用珊瑚δ18O記錄進行SST重建可能受到δ18O-SST關系隨時間變化的影響。未來,如果能獲得更多溫度敏感的珊瑚微量元素比率數據(如Sr/Ca、Li/Mg或U/Ca),可能會對區分過去的溫度和水文氣候變化有所幫助。由于大堡礁內部多世紀的珊瑚數據有限,未來數據的增加可能會改變對過去幾個世紀SST低頻變異性的重建結果。

全球氣溫上升0.8–1.1°C已經導致全球范圍內的珊瑚大規模漂白現象顯著增加。如果全球變暖被限制在《巴黎協定》提出的1.5°C水平內,現有珊瑚礁中70-90%的珊瑚仍可能喪失。如果國際減排承諾得到實現,全球平均表面溫度預計在未來幾十年仍將上升,估計范圍在1.9°C到3.2°C之間。如果全球變暖超過2°C,對珊瑚生態系統及其依賴者將產生災難性的后果。未來的珊瑚礁可能具有不同的群落結構,可能比過去具有更少的珊瑚物種多樣性,因為不同珊瑚物種對大規模漂白事件的影響不同。即使有雄心勃勃的長期國際減排目標,大堡礁的生態功能仍可能進一步惡化。

珊瑚的適應和適應性可能是保護大堡礁部分區域的唯一現實前景。然而,適應機會雖然有一定可能性,但并不是萬全之策,因為對溫度等基本變量的進化變化需要幾十年甚至幾百年的時間,特別是對于長壽命的珊瑚物種。當前沒有明確的實時適應證據,大多數快速變化依賴于對關鍵基因類型和極端環境的歷史暴露,并且遺傳適應的限制阻礙了物種級別對生態和進化歷史以外環境的適應。模型預測也表明,珊瑚的適應速度可能跟不上全球變暖的速度。在快速變暖的世界中,引發大規模珊瑚漂白事件的溫度條件可能很快成為常態。因此,盡管珊瑚可能通過適應性對未來的海洋熱事件表現出一定的韌性,但熱庇護地可能會被壓倒。全球變暖超過1.5°C將可能對珊瑚礁造成災難性影響。

這項多世紀的重建研究顯示了當前珊瑚海海洋表面溫暖的異常性以及對大堡礁珊瑚的生存威脅。研究表明,在過去幾百年中,海洋表面溫度相對較低且穩定,而最近珊瑚海的1月至3月海洋表面熱量在至少過去400年中是前所未有的。經歷了幾個世紀的珊瑚群體和珊瑚礁,以及為重建提供了珍貴Sr/Ca和δ18O數據的珊瑚本身也面臨嚴重威脅。氣候模型模擬分析確認,人類活動是最近1月~3月珊瑚海表面變暖的驅動因素。這些證據表明,大堡礁正面臨著極大的生存風險。鑒于此,聯合國教科文組織可能會重新考慮其關于大堡礁不處于危險狀態的決定。如果沒有迅速、協調且雄心勃勃的全球行動來應對氣候變化,可能將見證這一地球偉大自然奇觀的消亡。

海濕·小百科

01****厄爾尼諾現象

厄爾尼諾現象(El Ni?o)是一種氣候現象,指的是赤道中東太平洋地區海面溫度異常升高的現象。這種溫度升高會影響全球氣候模式,導致極端天氣事件的增加,如南美洲沿海的暴雨和洪水,澳大利亞及東南亞地區的干旱和火災。厄爾尼諾現象還會改變風速和風向,影響海洋環流及生態系統,包括珊瑚白化和魚類棲息地的變化。它是全球氣候系統中的重要組成部分,與其相對的拉尼娜現象(La Ni?a)共同構成了厄爾尼諾-南方濤動(ENSO)模式。02****珊瑚白化

珊瑚白化是指珊瑚因受熱應激、或其他環境壓力而失去其體內共生藻類(如蟲黃藻)的現象。這些共生藻類為珊瑚提供了顏色和營養,珊瑚在失去它們后變得透明,骨骼顯露出來,從而呈現出白色。雖然珊瑚在短期內可以恢復,但長期或嚴重的白化會使其更易感染疾病,并導致死亡。03****珊瑚海

珊瑚海(Coral Sea)是位于澳大利亞東北部的一個海域,東臨新喀里多尼亞和斐濟,南界為澳大利亞的昆士蘭州,西接大堡礁。珊瑚海因其廣泛的珊瑚礁而得名,其中最著名的便是大堡礁(Great Barrier Reef),這是世界上最大的珊瑚礁系統,擁有豐富的海洋生物多樣性。珊瑚海的氣候受到熱帶氣候的影響,海水溫度較高,常出現海洋熱帶氣旋。由于其特殊的生態環境和生物多樣性,珊瑚海對全球海洋生態系統具有重要意義。在這項研究中,研究人員使用了珊瑚海區域的珊瑚數據,來重建過去幾世紀的海洋表面溫度(SST)異常情況。04****CMIP6

第六階段耦合模型互比計劃(CMIP6,Coupled Model Intercomparison Project Phase 6)是一個全球氣候模型比較和分析項目,由世界氣象組織下屬的氣候研究計劃(WCRP)協調。CMIP6旨在通過對不同氣候模型的系統比較,提升對氣候系統及其變化的理解。它匯集了來自全球各地的氣候模型數據,以評估和預測氣候變化的影響,支持未來的氣候預測和政策制定。與前一階段CMIP5相比,CMIP6引入了更復雜的模型配置和實驗設計,致力于提高對氣候變化的準確預測和科學理解。05****自助法

自助法(Bootstrap Method,Bootstrapping,或自助抽樣法、拔靴法)是一種統計方法,用于估計樣本數據的變異性和不確定性。它通過從原始數據集中有放回地進行重復抽樣,生成多個“自助樣本”(bootstrap samples),并計算這些樣本中感興趣的統計量。每個自助樣本的大小與原始樣本相同,但由于是有放回抽樣,因此可能包含重復的觀測值。通過分析這些統計量的分布,自助法可以估計參數的標準誤、置信區間等,從而提供對數據分析結果的深入理解。這種方法不依賴于對數據分布的嚴格假設,適用于各種復雜情況,尤其在樣本量較小或模型復雜時尤為有效。

自助法因其無需對數據分布做出假設、能夠有效處理小樣本數據和復雜模型、計算實現相對簡單等優點,在許多統計分析和研究中被廣泛使用。在本研究中,使用自助法能夠準確估計海洋溫度異常的置信區間和分布特征,從而為科學結論提供更為可靠的支持。

思考題·舉一反三

Q1、雖然科學家們已明確指出人類活動是海洋升溫的主要驅動因素,我們的應對措施是否足夠迅速和全面?現有政策如何在全球范圍內進行有效實施以遏制這一趨勢?

Q2、大堡礁的生態破壞,對全球生物多樣性和生態系統服務產生了何種深遠影響?應如何在全球范圍內制定策略,以保護其他類似的生態系統免受相同的威脅?

Q3、各國減排政策在遏制珊瑚白化方面的實際效果如何?我們看到,在這個研究中指出,極端溫度的增加與溫室氣體排放密切相關。此時,值得思考的是,現有的國際減排政策和措施是否足夠有效?各國在減少溫室氣體排放方面的努力能否實際減緩或逆轉珊瑚白化趨勢?如何優化這些政策以應對當前的危機?

Q4、從批判性的角度,我們其實也可以問一問:該研究的時間跨度從1618~1995年,數據重建的精確性和可靠性如何?是否存在數據采集和分析方法上的潛在偏差,可能影響結果的準確性和解釋?是否有可能其他因素(而非氣候變化),導致了這些溫度異常?比如說,是否存在自然氣候周期或其他環境變化影響了海洋溫度?即便近年來的溫度異常超出了歷史記錄,這是否意味著未來的氣候變化也必然會持續地以同樣的速度加劇?我們是否需要更多的長期數據、更復雜的模型,來預測和應對未來的氣候趨勢?

*編譯時根據版面和篇幅所限、以及讀者對象有所調整。*本文僅代表資訊,不代表平臺觀點。

來源:doi.org/10.1038/s41586-024-07672-x

編譯 | 王芊佳

編輯 | Sara

參考資料略

來源: 海洋與濕地

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國綠發會

中國綠發會