作者:王維揚(中國科學院大學天文與空間科學學院)

眾所周知,固體地球自身具有剛性,當重力加載達到某個臨界值時發生破裂將導致地震災害。類似地,某些與太陽質量相當的固體星球內部應力積累超過其承受極限時,也會自然地發生星震。有趣的是:目前的研究認為,眾多極端天體物理事件(包括脈沖星周期躍變、快速射電暴、伽馬射線暴、中子星暴發或耀發等)的誘因很可能就跟這類星震事件緊密相關。近期,《中國科學:物理學 力學 天文學》期刊刊文評述了相關研究進展[1]。

日常物質通過電磁相互作用凝聚其組成單元(即原子/分子),以液態、固態形式而存在;當單元之間相互作用可忽略時表現為氣態。一般認為原子核即為以核子(質子和中子的統稱)為單元但被強力而凝聚的液體。然而,若考慮大質量恒星形成及演化,自引力作用主導下將形成“原子核連成一片”的致密天體。這類天體具有部分或整體的固體結構,往往觸發星震過程。無疑,成熟的固體地球物理理論和方法在研究這類星震過程中將找到用武之地、成為“他山之石”。

強引力場下致密物質的狀態是當今物理學和天文學關注的焦點之一,涉及基本強相互作用的低能行為。當大質量主序恒星耗盡自身核能源后,其核心區域將誕生由這類致密物質構成的天體。若致密天體的質量不夠大、自引力不足以強到塌縮成黑洞, 則星核所有原子核可能會擠成一團而表現為朗道所言的“巨核”,即觀測到的脈沖星。

限于低能強相互作用的認識, 雖然尚未定論這類極致密物質的本質, 但是人們有明確的觀測證據表明豐富的極端天體物理事件跟巨核緊密相關。跟地球類似,脈沖星往往具有部分甚至整體的固態結構;當其內部應力積累達到某個臨界值時將會自然地發生星震。而不同的是,脈沖星具有比地球更高的引力、密度和磁場,故星震活動將誘發劇烈得多的天體活動。在此呼吁促進地震學和天體物理學的交叉融合,并期待借助于更高精度多信使天文觀測最終揭曉巨核的本質, 從而加深關于低能強力的理解。

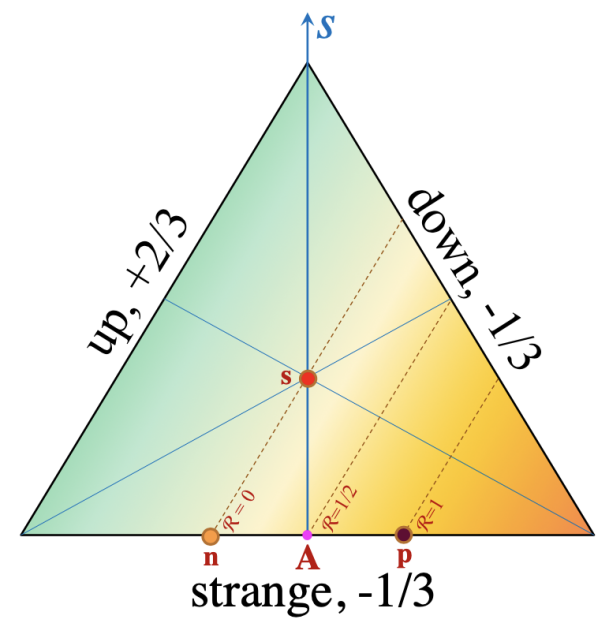

圖1. 輕味夸克 (u、d 和 s) 三角形[1]。三角形中灰度表征重子成分的荷質比 R。原子核處于 A 點附近,R ? 1/2;中子星 (n 點) 和奇異星 (s 點) 內部的重子組分都近乎電中性。位于s點處、類似于A 點原子核內的基本單元被稱為奇子(strangeon)。

1931年初,朗道跟玻爾、Rosenfeld有一次會談,提及一個有趣的話題[2]:引力塌縮導致原子核擠在一起最終形成“巨核”(giant nucleus), 且那里的電子會緊密地與質子結合在一起以免獲得過高的動能。這種巨核后來以“中子星”一詞流行開來, 并且被認為是“脈沖星”(1967 年發現) 的本質。然而對巨核而言, 在第一代夸克范疇內, 電中性和夸克的味對稱卻不能兩全其美。隨著 1960年代以來粒子物理標準模型的發展與成功, 奇異數(strangeness) 逐漸受到重視, 該自由度的引入能夠使得巨核兩全其美:同時維持夸克的味對稱和電中性, 但需將價夸克味道的數目從“2”推廣至“3”。我們將巨核內部、類似原子核中核子但奇異數非零的單元稱為“奇子”(strangeon,圖1)。誠然,脈沖星到底是傳統的中子星還是奇子星,至今未明。

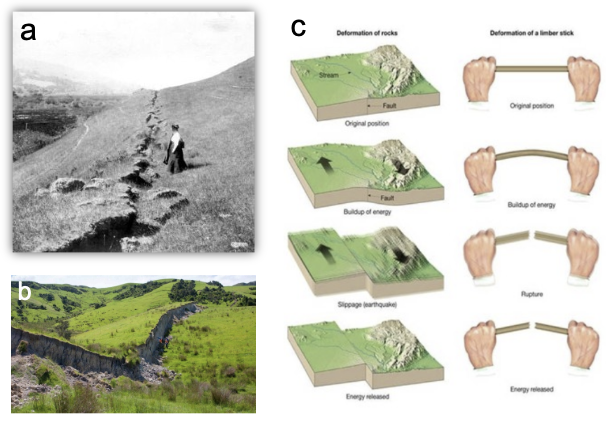

當代地震學發展起源于20世紀初。一個非常著名的震例是 1906 年舊金山大地震(圖2)。在這次地震之后, 人們發現地震產生了綿延幾百公里的巨大裂縫, 并且認定地震是由于發生在斷層上的位錯產生。舊金山大地震后學術界[3]提出了彈性回跳理論。該理論認為:構造應力對于斷層產生持續加載, 在加載應力達到足夠大時, 斷層面因失穩而破裂。破裂產生的振動在周圍介質中傳播 (地震波), 并形成災害。地震破裂之后,斷層兩側的介質繼續受到構造應力的加載, 經過一個地震周期之后,形成下一次地震的破裂。地震周期周而復始, 斷層經過成千上萬個地震周期后形成我們如今看到的復雜形態。

(a) 1906 年舊金山大地震產生的地表破裂。(b) 2016 年新西蘭 Kaikoura 地震產生的地表破裂。(c) 彈性回跳模型示意圖[1]。

類似于地震,星震發生時也會導致能量的釋放和轉動慣量的突變, 這將表現為脈沖星自轉周期的躍變 (glitch),它被認為與殼層的能量釋放有關[4],并且固態奇子星比僅擁有固態殼層的中子星更有利于解釋周期躍變的幅度和間隔。2021 年 12 月 11 日, 短伽馬射線暴 GRB 211211A 就被探測到了類似的前兆輻射, 并且前兆輻射中還觀測到了準周期性的振蕩現象 (Quasi-Periodic Oscillations, QPO) [5]。

利用該星震模型,結合固態奇子星的一些振蕩模式的特征頻率,可以利用奇子星-黑洞并合過程理解該前兆輻射的總能量釋放和準周期性振蕩的頻率[6]。類似震蕩模式也是全球地震學的主要研究內容。此外,在許多快速射電暴的統計研究中也發現類似地震發生頻率和數量的統計關系(如Gutenberg-Richter定律、Omori定律)[7],表明:致密星的星震極有可能觸發FRB,并伴隨致密星的周期躍變和準周期振蕩等現象。

致密天體的星震過程表現出種種與地震活動相似的細節,這讓人不能不懷疑二者之間存在千絲萬縷的聯系。誠然本文的討論含有較大的猜測性,但為了能更好地將二者進行比對,我們需要搜集更多來自宇宙的信息。新一代天文設備或將為我們帶來驚喜,推動星震學研究。我們期待并相信,隨著越來越豐富的觀測現象的積累,基于地震理論而建立的星震模型在理解極端天文事件時會得到進一步完善和發展。

【參考文獻】

路瑞鵬, 高勇, 胡巖, 等. 從地震到星震. 中國科學: 物理學 力學 天文學, 2024, 54(8): 289501.

Landau L D. On the theory of stars. Phys. Zs Sowjet, 1932, 1, 285.

Reid H F. The Mechanism of the Earthquake, the California Earthquake of April 18, 1906. Report of the Research Senatorial Commission, Carnegie Institution, Washington, DC, 1910, 2: 16-18.

Baym G, Pines D. Neutron starquakes and pulsar speedup. Annals of Physics, 1971, 66, 816.

Xiao S, Zhang Y Q, Zhu Z P, et al. The quasi-periodically oscillating precursor of a long gamma-ray burst from a binary neutron star merger, ApJ, 2024, 970, 6.

Zhou E P, Gao Y, Zhou Y R, et al. The precursor of GRB211211A: a tide-induced giant quake? RAA, 2024, 24, 025019.

Wang W, Luo R, Yue H, et al. FRB 121102: A Starquake-induced repeater? ApJ, 2018, 852, 140.

來源: 《中國科學》雜志社

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

《中國科學》雜志社

《中國科學》雜志社