如果問你,當代世界上最大的陸地動物是什么?你多半能不假思索地回答,是大象。你甚至還有可能會更進一步,說出非洲象的名字。它們的巨大的身影也許會浮現(xiàn)在我們的腦海中,但當我們努力回想那些形態(tài)之外的信息時,卻往往發(fā)現(xiàn)自己對它們所知甚少。

01象類基準事件:開始漫步地球的“征程”

在當今世界,生活著三種象,它們分別是非洲草原象(Loxodonta africana)、非洲叢林象(Loxodonta cyclotis)和亞洲象(Elephas maximus),名稱與它們的分布地域對應。雖然它們的今天活動在森林和草原上的身影仍然壯美,但已是它們輝煌時代的余暉了。在生物分類學上,象屬于哺乳綱非洲獸總目,顧名思義,它們的起源地在非洲。

亞洲象(圖庫版權圖片,轉載使用可能引發(fā)版權糾紛)

大約在2500萬到2000萬年前,古象類開始走出非洲-阿拉伯區(qū)域,史稱“象類基準事件(proboscidean datum event)”,這源于非洲板塊和阿拉伯板塊發(fā)生的旋轉,與歐亞大陸連接形成了陸橋。從此,象類走向了更廣闊的生存空間。到大約1600萬年前時,象類到達了北美,生存空間進一步擴大。直到大約800萬年前,都是象類發(fā)展的黃金時期。

02 雖分道揚鑣,亦偶有雜交

這之后,全球氣候發(fā)生了變化,出現(xiàn)了大片生產(chǎn)力較低、季節(jié)性很強的植被,給象類的生存帶來了挑戰(zhàn),具有原始牙齒的象類首當其沖。但與此同時,現(xiàn)代象類的祖先適應了這些變化。

捷克克魯姆洛夫動物園里的猛犸象復原標本(圖片來源:Wikipedia commons)

根據(jù)帕科普洛烏(Eleftheria Palkopoulou)等的基因組學分析,大約在900萬-420萬年前,亞洲象和猛犸象的共同祖先與非洲象類的祖先分道揚鑣;大約在500萬到200萬年前,直牙象(Palaeoloxodon)先從非洲象中分離出來,接著,非洲草原象和非洲象的祖先分離,幾乎是同時,亞洲象和猛犸象的祖先也分離了。然而在后來的日子里,這些象類之間似乎還發(fā)生過一些雜交事件,這使得它們的演化路線互相偶有交叉。

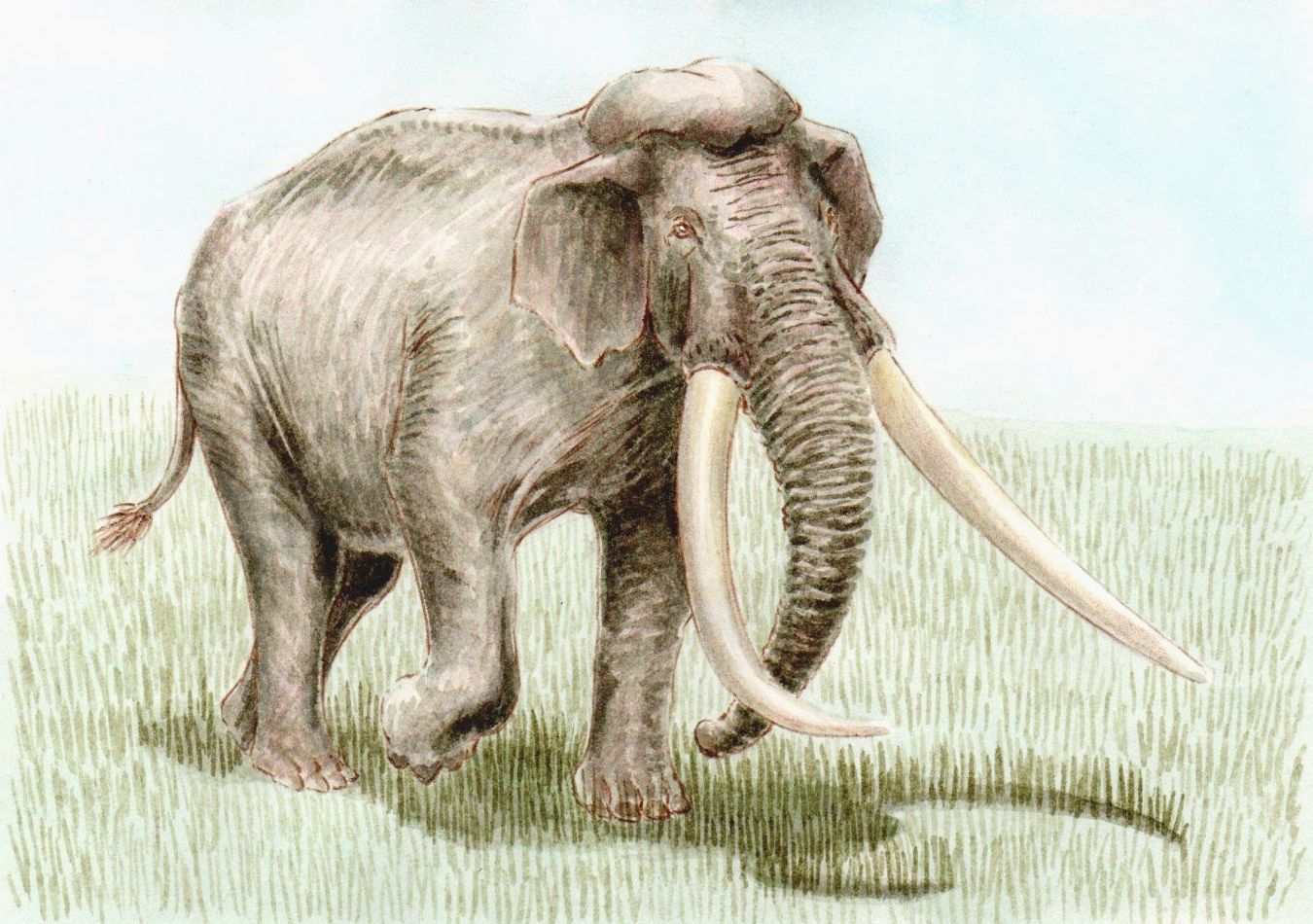

直牙象生活場景復原(圖片來源:Wikipedia commons)

03 元氣大傷的大象與它們最后的“地盤”

之后,象類面臨了一次又一次的氣候變化和生物群落調整,象類演化潛力也在這個過程中被逐漸消耗。顯然,剛剛結束的大冰期帶來了空前的壓力。從大約16萬年開始,歐亞大陸的象類開始迅速走了下坡路,大約7.5萬年前,美洲的象類也開始快速滅絕。而當人類走出非洲,在各大陸上崛起時,再次給了這些巨獸沉重的打擊。

時至今日,美洲大陸已不再存在象類,歐亞大陸的象類已被壓縮到了亞洲熱帶的狹小區(qū)域內(nèi),唯有非洲的象類似乎日子尚可,但其實也已岌岌可危。在地球上持續(xù)了近兩千萬年的、同時生活著數(shù)十個物種的時代已成滄海桑田,如今的象類只剩下了3個物種。

04 堅如磐石的“母系氏族”

在漫長的演化中,象類形成了復雜的社會。象的母系氏族非常穩(wěn)定,它的基礎是家群,也就是母子群。

母子群通常由一個雌性首領和它已經(jīng)成年的女兒,以及它們的所有未成年后代組成。雌性首領的姐妹、表姐、表妹等有時候也會加入到這個群體里。盡管這個群體的首領通常是最年長的雌性,但也未必一定如此。由于過于衰老而無法領導象群的雌象,首領地位會被其他雌象代替。群體的數(shù)量通常在10頭左右,多的可以達到20多頭。

少數(shù)情況下,一些雌象會在有追隨者的前提下會離開現(xiàn)有的群體,組成新的象群,并成為首領。但多數(shù)情況下,群體的成員是很穩(wěn)定的,它們步調一致,團結在女首領周圍45米的范圍內(nèi),共同進退。

斯里蘭卡亞拉國家公園內(nèi)的雌性亞洲象及其幼崽(圖片來源:Wikipedia commons)

非洲肯尼亞的安波塞利國家公園的一個大象家族(圖片來源:Wikipedia commons)

因成年離群的雄象則會成為游蕩者,它們有時候也會結成松散的“男人幫”,這是非常不穩(wěn)定的組織。在雄性的社交中,同樣明確無誤地存在著等級。最強壯的雄象傾向于領導整個群體,它走在隊伍的最前面,占據(jù)最好的生活位置,同時,也震懾任何挑戰(zhàn)者;但經(jīng)驗豐富的老年雄象同樣受到尊重,尤其是在群體遷徙的時候。

在津巴布韋的萬基國家公園中,有一群年輕的單身雄象群(圖片來源:Wikipedia commons)

05 象家族“文化傳承”

象擁有巨大的腦子,毫無疑問,它們具有智慧與感情,并且具有一定的家族“文化傳承”,至少在動物學領域,是有這個詞的。利莫·拉維夫(Limor Raviv)等甚至認為象是繼人類和倭黑猩猩(bonobos)之后,第三個實現(xiàn)了自我馴化(self-domestication)的類群。

自我馴化假說是近年來逐漸被學界所重視的學說,它用來解釋人類為什么會擁有許多非凡的特征,如精致的文化和社會動態(tài)、復雜的溝通能力、發(fā)達的工具使用能力等。這一學說認為,人類在演化過程中,會選擇攻擊性較低的配偶或其他社會伙伴,這種“自我選擇”會使更多的親社會個體獲得優(yōu)勢,從而產(chǎn)生了更多的接觸和復雜的社群結構,促成了復雜語言的形成,最終促進了人類的文化演化。

泰國的亞洲象群(圖片來源:Wikipedia commons)

拉維夫等人用幾乎鋪滿了一頁A4紙的小字表格來論證象的社會具有同樣的演化特征,涵蓋了從生理到行為的各個方面。而他們認為,推動這類演化的原因可能有極為適宜的或極為嚴酷的兩種生存環(huán)境。恰好,這兩種生存環(huán)境象都經(jīng)歷過。

06巨獸的困境

今天,有感情的象與有感情的人,正在因為彼此的利益而發(fā)生沖突。這些沖突往往發(fā)生在彼此生活區(qū)域重疊的地方。象是農(nóng)田的常客,它們尤其喜歡玉米、水稻等農(nóng)作物,而人因為經(jīng)營活動也會把象逐出自己的家園,盜獵活動則會直接殺死象。人象之間的矛盾已在積累。

在博茨瓦納的奧卡萬戈三角洲,一頭雄象伸長鼻子去折斷一根樹枝。(圖片來源:Wikipedia commons)

以印度為例,據(jù)統(tǒng)計,僅自2014年4月至2019年3月間就有2361人因人象沖突身亡,其中西孟加拉邦的死亡人數(shù)最多,達到了427人,同時,大約每4個人的死亡也對應著一頭大象的死亡。在我國西雙版納地區(qū),盡管亞洲象的數(shù)量已經(jīng)很少,但在人象都分布的區(qū)域同樣不時有沖突爆發(fā)。有些案例顯示,似乎彼此之間都積怨已久。在非洲,為避免人象沖突加劇,一些“問題大象”,不得不被管理者選擇性射殺。

除了象牙驅動的商業(yè)利益,人象沖突的根源在于人類活動的持續(xù)擴張和野生動物棲息地的持續(xù)壓縮。如一項研究中認定的我國亞洲象生活的一片適宜棲息地,在1989至2019年間就損失了大約三分之二。

當然,沖突與盜獵之間也存在某種協(xié)同。如在布基納法索的研究顯示,受大象襲擊影響較大的省份與偷獵活動最嚴重的省份之間存在明顯的對應關系。盡管當?shù)赝但C者助長了非法象牙市場的氣焰,但顯然,避免大象襲擊也是迫使他們非法獵殺大象的主要原因之一。棲息地的壓縮已然使得象的種群數(shù)量下降,成年象的損失更使得幼象的生存率進一步下降。

今天,亞洲象僅存于13個破碎的棲息地中,僅為歷史分布范圍的5%,數(shù)量大約為4至5萬頭;非洲象類的情況似乎稍好,有大約超過50萬頭,但在局部考察,其實也很不樂觀,如科特迪瓦的非洲叢林象正在遭遇大規(guī)模滅絕。如果繼續(xù)這樣發(fā)展下去,在這個星球上行走的巨獸身影將越來越少,甚至有可能徹底消失。象的活動會改變植被的分布,它們對種子有傳播功能,對森林和草原有生態(tài)管理功能。失去了象,也是生物多樣性的重大損失。

為了喚起人們對象目前處于困境的關注,2012年,由國際大象保護組織、個人等提議和啟動,每年的8月12日被定為“世界大象日”。希望這些陸地巨獸能夠在我們的關注和努力下,更長久地生存在這顆星球上。

作者:冉浩 珍稀瀕危動植物生態(tài)與環(huán)境保護教育部重點實驗室(廣西師范大學) 特聘研究員

出品:科普中國

參考文獻:

Allen CRB, Brent LJN, Motsentwa T, Weiss M, Croft D. 2020. Importance of old bulls: leaders and followers in collective movements of all?male groups in African savannah elephants (Loxodonta africana). Scientific Reports 10, 13996.

Cantalapiedra JL, Sanisidro ó, Zhang HW,..., Saarinen J. 2021. The rise and fall of proboscidean ecological diversity. Nature Ecology & Evolution 5, 1266–1272.

Chen Y, Sun YK, Atzeni L,..., Dudgeon D. 2021. Anthropogenic pressures increase extinction risk of an isolated Asian elephant (Elephas maximus) population in southwestern China, as revealed by a combination of molecular- and landscape-scale approaches. Integrative Zoology, DOI: 10.1111/1749-4877.12534.

Compaore A, Sirima D, Hema EM,..., Luiselli L. 2020. Correlation between increased human-elephant conflict and poaching of elephants in Burkina Faso (West Africa). European Journal of Wildlife Research 66, DOI: 10.1007/s10344-019-1329-8.

Gagliardi F, Maridet O, Becker D. 2021. The record of Deinotheriidae from the Miocene of the Swiss Jura Mountains (Jura Canton, Switzerland). Peer Community In Paleontology, DOI:10.24072/pci.paleo.100008.

Guarnieri M, Kumaishi G, Brock C, Roehrdanz PR. 2024. Effects of climate, land use, and human population change on human-elephant conflict risk in Africa and Asia. PNAS 121, e2312569121.

Kouakou JL, Bi SG, Bitty EA,..., Ouattara S. 2020. Ivory coast without ivory: Massive extinction of African forest elephants in C?te d'Ivoire. PLoS One, DOI: 10.1371/journal.pone.0232993.

Meyer M, Palkopoulou E, Baleka S,..., Hofreiter M. 2017. Palaeogenomes of Eurasian straighttusked elephants challenge the current view of elephant evolution. eLife 6, e25413.

Mishra RK, Mohammad N, Roychoudhury. 2015. Elephants: Status, habitat, threat and conservation (On August 12, 2015 World Elephant Day) .Van Sangyan 2,9.

Palkopoulou E, Lipsona M, Mallick S,..., Reich D. 2018. A comprehensive genomic history of extinct and living elephants. PNAS 115, E2566–2574.

Parker JM, Webb CT, Daballen,..., Wittenyer G. 2021. Poaching of African elephants indirectly decreases population growth through lowered orphan survival. Current Biology 31, 4156–4162.

Raviv L, Jacobsond SL, Plotnikd JM,..., Benítez-Burraco A. 2023. Elephants as an animal model for self-domestication. PNAS 120, e2208607120.

Saha S, Soren R. 2024. Human-elephant conflict: Understanding multidimensional perspectives through a systematic review. Journal for Nature Conservation 79, 126586.

Shaffer LJ, Khadka KK, Hoek JVD, Naithani KJ. 2019. Human-elephant con?ict: A review of current management strategies and future directions. Frontiers in Ecology and Evolution 6, 235.

冉浩. 2020. 動物王朝. 北京: 中信出版集團.

謝云輝. 2008. 破解野象“殺人”之謎. 大自然探索 5. 50-57.

來源: 科普中國

內(nèi)容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國

科普中國