近期,受強降雨、臺風等極端天氣影響,我國多地出現汛情。面對相當嚴峻的防汛抗洪形勢,我國不斷壯大的航天力量可以做出哪些貢獻?背后又體現了哪些航天技術原理呢?

“天眼”萬里馳援

2018年,我國正式組建應急管理部,下屬國家減災中心專門負責為防災減災、搶險救援行動提供各種技術支持,包括日益受到重用的衛星遙感。隨著衛星遙感水平不斷提升,有關部門可以及時監測采集重要數據,在災害尚未大規模爆發、安全隱患浮現之際,發出預警,最大程度地保障人民群眾的生命、財產安全。

我國遙感衛星及時提供災區影像

比如,2020年夏季汛期,“高分三號”作為我國首顆分辨率達到1米的C頻段多極化合成孔徑雷達衛星,全天候對鄱陽湖區域洪澇災害進行監測和分析。通過分析該衛星拍攝的影像,地面人員能夠及時了解到鄱陽湖水體面積擴張速度和狀態。在經過影像研判、數據匯總后,地面人員充分掌握了受災區域情況,從而更有針對性地統籌各方應急救援力量,高效開展救災、減災工作。

此外,衛星遙感技術還能幫助地面人員大范圍監測影像和搜集地面信息,確定高風險圩堤位置,加快排險進度。萬一出現潰堤等險情,遙感衛星能夠對潰堤位置、程度及影響范圍進行動態監測,幫助統計受災情況,為應急力量調配提供幫助。洪災過后,地面人員仍要繼續利用衛星遙感技術詳細監測,進一步核查基層受災信息。在今年湖南多地類似災害搶險中,在四川雅康高速公路部分路段因山洪暴發而引發車輛墜落、人員失聯的事故中,遙感衛星第一時間提供了高清圖像和關鍵數據,助力搜救工作。

隨著國產遙感衛星的技術水平越來越高、部署組網越來越完善,相關力量已馳援海外,幫助周邊國家和地區監測、預警重大自然災害。而衛星遙感技術發揮奇效,與北斗衛星導航系統的鼎力支持是分不開的。

據公開資料顯示,我國傳統的水情測報手段方式較為單一,主要采用接觸式水情測報方式來監測水位、流量,對于強降雨形成的突發山洪以及水位、流量關系曲線資料有限的河道均缺乏及時測報能力。而且,測報站點分布不均勻,在網絡通信狀況較差的偏遠地區難免發生信息延遲,有可能造成嚴重后果。

為了滿足國家安全、社會經濟發展等需求,我國自主研制了北斗全球衛星導航系統。北斗系統不僅無縫覆蓋了我國全部國土面積及周邊海域,還能為全球用戶提供全天候、全天時、高精度的定位、導航和授時服務,其他增值服務同樣為全國防汛減災工作做出了重大貢獻。

例如,北斗系統的高精度定位功能在庫壩安全監測領域發揮了顯著作用。該系統先利用北斗基準站、北斗監測站滲流計、滲壓計等傳感器實時采集數據,然后利用網絡將監測數據傳輸至水庫監控中心匯總整理,實現對水庫斷面的滲壓、滲流、位移沉降等狀態的全天候監測。

相應地,高精度定位技術也能應用于其他地質災害監測預警。2020年,湖南省石門縣在雷家山地質災害隱患點安裝了北斗衛星高精度地災監測預警系統,通過11個監測點實時監測各種地質、水文信息。該系統曾連續多次發出地質災害橙色預警,助力周邊村民迅速轉移,成功躲避大規模山體滑坡險情。

通信“臨危受命”

在江河、湖泊、水庫、渠道、地下水等水體建設水文遙測站后,雨量計、水位計、流速計等傳感器可以自動采集雨量、水位、流速等信息,將數據實時自動上報監測中心,前提是通信順暢。

水文數據傳輸常用的通信信道較多,但要求該區域覆蓋著穩定的通信網絡。而北斗衛星導航系統可以在地面通信網絡欠佳之處充當水文遙測站的備用應急通信信道。此外,北斗短報文通信服務在我國及周邊地區的單次通信能力最高達1000個漢字,全球達40個漢字,基本上滿足水文測報領域需求。

比如,2020年夏季汛期,安徽省安慶市石牌水文站的自動測報系統主用信道一度出現異常,導致水位信息傳輸中斷,依靠北斗系統“接力”,保障水情信息及時上傳。

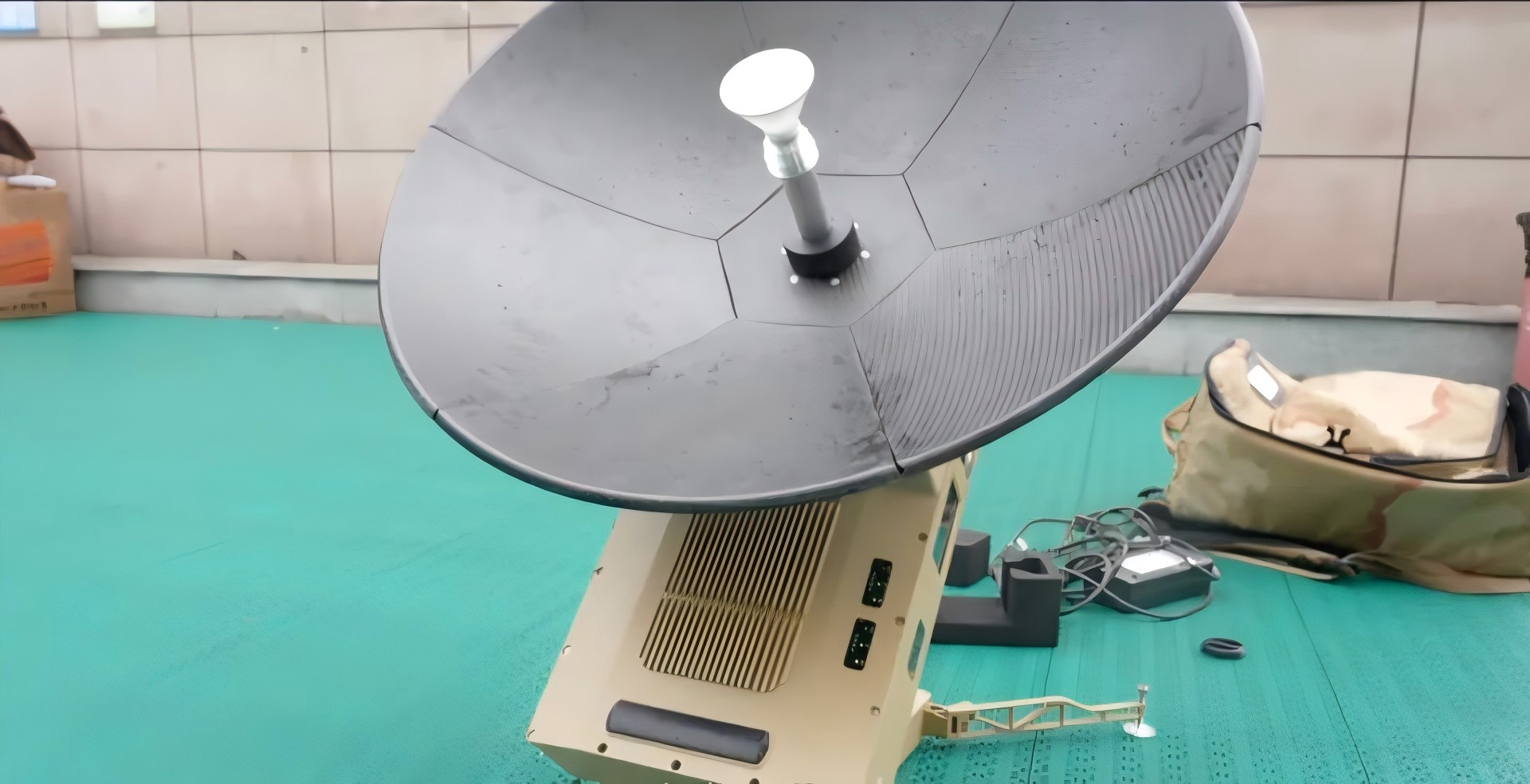

不過,如果臺風引發嚴重洪澇、地質災害,一些地區的通信系統很可能不穩定或中斷。此時,便攜式衛星基站就會“臨危受命”,盡快協助救援人員搭建起“生命線”。

便攜式衛星基站在防汛救災中發揮了關鍵作用

當前,我國通信工程師搶險使用的便攜式衛星基站整體質量僅有13.5公斤,折疊后可以放進背包內。經過簡單操作,通信工程師就能輕松地架起自動對星的基站。這種衛星基站一般自備大容量電池,具有WiFi功能,可以在3分鐘內恢復連接移動網絡,還能支持30多人同時通話,并提供持續2.5小時的緊急網絡保障,特別適用于斷路、斷網、斷電等極端條件下的應急通信場合。

隨著天通衛星應用普及,直連手機通話功能同樣大放異彩,為溝通協調搶險善后工作、穩定災區群眾情緒起到了重要作用。

無論是衛星基站,還是衛星電話,都需要硬件保障,這就是高通量衛星“大顯身手”的機會。相比傳統衛星,高通量衛星的信號強度、通信速率更優,不僅支持基本通話,還能夠有效保障現場人員視頻交流和互聯網接入。

無人“救星”臨空

衛星支持搶險救災畢竟受到重訪周期、大氣干擾等影響,在范圍較小、時效性要求更高的搶險救援任務中,無人機往往會發揮更大的作用。我國曾出動搭載高通量衛星網絡相控陣終端的無人直升機,在80平方公里的范圍實現了連續6小時5G信號覆蓋,同時為2400名用戶提供網絡服務。

事實上,我國航天單位研制的無人機技術先進、種類繁多,具備機動靈活、反應迅速、操作便捷、功能多樣等鮮明特征,廣泛用于各種復雜救援任務中。除了支持網絡通信外,無人機在災情偵測領域也發揮了重要作用。

無人機執行應急測繪任務

過去,洪澇災害發生后,救援人員更多依賴出動時機、通過性均限制較多的有人駕駛飛機和快艇。如今,無人機可以搭載偵測系統,更高效、更頻繁地出動,在搶險救災一線收獲寶貴信息。更重要的是,無人機使用成本相對較低,便攜易用,救援人員可以同時放飛多架或長時間持續“借力”放飛無人機,利用可見光、紅外等偵測載荷,拍攝災區實時視頻資料,采集三維建模圖數據,提供精細化三維模型,迅速回傳至救災指揮部,為制定科學合理的救災方案提供有效的技術保障。

受洪水影響,部分被困群眾無法立即撤離。此時,無人機能夠充分發揮靈活機動優勢,及時投送生活物資和救援設備。比如,當洪水沖斷橋梁、阻隔兩岸通信時,救援人員可以利用無人機將牽引繩投送到對岸,輔助架設橫渡系統,建立生命物資運輸通道。經過特殊改裝的應急救援無人機利用全自動定位系統,只需操作人員輸入投放點坐標、環境地圖等,就能自動執行投放任務。

在山區洪澇泥石流災害中,無人機可以發揮抗風能力強、穩定性出色、噪聲低等優勢,為安置點提供應急照明等服務,只需搭載大功率燈源,與地面連接電線,就能幾乎“無限續航”,成為“夜空中最亮的星”,幫助安置群眾。

此外,無人機在救援輔助、搜救輔助、應急測繪等領域均實現了廣泛應用,可以說全方位對防汛救災提供了技術支持。

事實上,在我國洪澇災害救援行動中,多種類衛星、移動通信設施、無人機等航天技術產品已實現了協同配合,優勢互補。隨著航天產品性能不斷提高、應用更加廣泛,相信我國救災減災行動會更加高效便利,進一步降低人民群眾的生命、財產損失。

(作者:林胤之 圖片來源:中國資源衛星應用中心、中國聯通知乎號、航天彩虹無人機股份有限公司 把關專家:中國空間技術研究院總體部研究員 賈陽)

來源: 中國航天報

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國航天報

中國航天報