出品:科普中國

作者:秦亞龍(江蘇省中國科學院植物研究所·南京中山植物園)

監制:中國科普博覽

編者按:為解碼生命科學最新奧秘,科普中國前沿科技項目推出“生命新知”系列文章,從獨特的視角,解讀生命現象,揭示生物奧秘。讓我們深入生命世界,探索無限可能。

早在一億年前的白堊紀,螞蟻就在地球上出現,彼時,廣袤的地球大陸還被恐龍所統治。然而,經歷白堊紀-第三紀滅絕事件后,包含恐龍在內的大部分物種都滅亡了,而螞蟻的祖先們卻堅強地存活了下來。

演化至今,種類繁多的螞蟻已成為地球上進化最完美的生物,可以說,只要有人類生活的地方就一定有螞蟻的存在,螞蟻家族分布之廣、數量之大、種類之多、能力之強,是其他生物所不能比擬的。

在長期演化過程中,螞蟻與多種植物、昆蟲或真菌等建立了密切的互利共生關系。在互作過程中,螞蟻可以保護植物或是幫助植物授粉、傳播種子,植物則回饋螞蟻以住所和食物等。螞蟻也可以在昆蟲和真菌的互作中獲取蟻群所需的食物,十分神奇。

螞蟻會“放牧”

經過長期的演化,螞蟻們在與自然相處過程中,不但可以從自然中獲取食物,還學會了“放牧”技能,像牧羊人一樣,通過在牧場放牧獲取源源不斷的食物。最出名的便是螞蟻“放牧”蚜蟲了,它們會將蚜蟲搬到植物的嫩尖上,蚜蟲們便開始瘋狂地吸食植物的汁液,這時,螞蟻們就會用觸角不斷刺激蚜蟲的腹部,讓蚜蟲持續分泌“蜜露”供蟻群食用。

螞蟻在長柱金絲桃上“放牧”蚜蟲

(圖片來源:作者拍攝)

除了蚜蟲,螞蟻還會“放牧”介殼蟲、角蟬、木虱、葉蟬、鱗翅目等昆蟲的幼蟲,以此來獲取昆蟲幼仔的分泌物。當然了,螞蟻既是牧羊人也是守護者,它們在獲取食物的同時,也會給這些昆蟲提供足夠的保護,好讓它們安心“產奶”,就這樣,螞蟻與這些昆蟲之間就實現了互利共生,科學上稱之為“蚜蟻共棲”。

螞蟻在紫藤上“放牧”蚜蟲

(視頻來源:作者拍攝)

作為“牧羊人”,螞蟻需要從“放牧”昆蟲那里獲取盡可能多的食物。以蚜蟲為例,螞蟻為了年年都可以采集“蜜露”,會在冬季將蚜蟲卵搬至蟻巢中進行保存,待蟲卵孵化出,它們就會被搬到植物的根部、嫩尖、花蕾等部分進行“放牧”。當同一片“牧場”放牧昆蟲超載時,螞蟻還會搬著多出的昆蟲去開辟新的“牧場”。

在“放牧”過程中,螞蟻有時還會制作“圈養”昆蟲的圍欄,防止它們亂跑。更厲害的是,螞蟻會破壞或咬掉“放牧”蚜蟲的翅膀,或是釋放特殊的化學信息素來抑制蚜蟲翅膀發育、控制蚜蟲的爬行速度,自幼只顧著埋頭干飯的蚜蟲,別說是飛走了,就是想爬也爬不快。

更過分的是,最新研究表明螞蟻還會釋放兩種跟蹤信息素來抑制無翅蚜蟲擴散并刺激蚜蟲繁殖。在不斷擴大“放牧”種群數量的同時,徹底讓蚜蟲放棄逃跑的念想并安心“產蜜”,從而保證“放牧”蚜蟲一直被掌控。

如此這般的螞蟻,你能說它進化得不夠完美嗎?僅僅是為了口吃的,就有這么多招數,而且,這只是我們知道的,它們應該還有很多我們尚未發現的生存技能。

螞蟻還能種“蘑菇”

人類的文明史伴隨著動植物的馴化史。當環境改變后,螞蟻為了生存和繁衍還學會了通過種植和馴化真菌來獲得食物。需要說明的是,我們食用的各種蘑菇也屬于真菌,所以可以理解為螞蟻也掌握了馴化和種植蘑菇的技能。

早在約6000萬年前,生長在南美洲熱帶雨林中的切葉蟻們就學會了種植真菌來獲取食物,它們被稱為“植菌螞蟻”,被種植的真菌被稱為“共生真菌”。目前,全世界約發現有200多種植菌螞蟻,它們種植的真菌是切葉蟻成蟲重要的營養來源,也是幼蟻唯一的食物來源,真菌與切葉蟻之間形成獨特的共生關系。

研究發現,根據切葉蟻種植真菌水平的高低,可分為高水平切葉蟻和低水平切葉蟻,當年為了應對棲息地干旱的變化,高水平切葉蟻從種植野生真菌轉變為馴化特定真菌,后來,被馴化的真菌就失去了在潮濕蟻穴之外生存的能力,更是失去了與野生真菌雜交繁育的能力,成為切葉蟻的專屬真菌類群。

正在搬運葉片的切葉蟻

(圖片來源:veer圖庫)

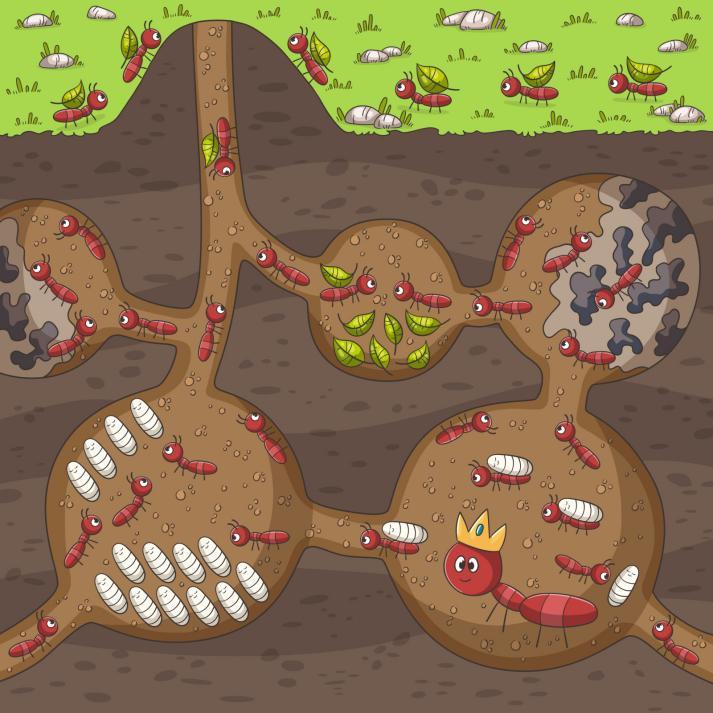

和“放牧”的螞蟻一樣,種植真菌的切葉蟻也是多種技能加身,它們不但是“建筑大師”,可建出深達數米的巢穴供蟻群在其中生存繁衍和真菌種植,也會打造超大的入口和通道便于葉片運輸和巢穴通風,同時,它們還在巢穴內建造出復雜的廢物處理系統,以防巢穴被其他病菌污染。

切葉蟻還是技藝高超的“農民”,較大的工蟻會組隊到植物上切取葉片并搬回巢穴,較小的工蟻則會對葉片進行進一步切割并磨成漿,涂抹在用于培養真菌的菌床之上,并為菌床接種上蟻巢內的真菌菌絲。

在切葉蟻到植物上切取葉片過程中,先頭兵們會在沿途釋放跟蹤信息素,從而指引后來的同伴循著設置好的導航線路前往目的地切取葉片并搬回巢穴。

在種植真菌時,切葉蟻們不但會用自己的排泄物給菌床施肥,也會時刻保持蟻巢的清潔和菌床的純粹,使菌床健康成長的同時免遭污染。有些切葉蟻嘴巴和前肢上隱藏的細小腺窩里,還會有一種能產生抗生素的鏈霉菌,通過鏈霉菌分泌的抗生素,可有效防止種植的真菌不被其他寄生真菌或病原體的破壞。

當然,切葉蟻也是要成家的。當蟻群發展到一定階段,會繁育出有翅膀的切葉蟻,當它們發育成熟后,就會選擇飛離蟻巢去。這些飛離的切葉蟻有雌雄之分,雌性切葉蟻中還有一只準蟻后,它會帶著儲藏在頰下囊(儲藏菌絲特殊袋狀結構)中的一小團蟻巢真菌飛離。“婚飛”過后,準蟻后獲得了無數雄蟻的愛情種子,帶著從老巢中傳承的真菌建立新的蟻巢,開啟下一輪的種群繁衍與真菌種植。

蟻巢

(圖片來源:veer圖庫)

想吃雞樅,得靠白蟻

要說切葉蟻種植真菌(蘑菇)是為了自己品味,那么白蟻種植真菌(雞樅菌)可謂是“成人之美”。

雞樅菌是離褶傘科蟻巢傘屬真菌,是一類可以與白蟻共生的大型菌類統稱,在我國多省都有分布,因其肉厚質細、味道鮮甜、營養豐富,被稱為野生可食用菌的珍品。

自古以來,雞樅菌有著雞肉菌、雞肉絲菇、白蟻菌、白蟻傘等別稱。從名稱上,便表明了雞樅菌味道有雞肉的鮮美,也指出了雞樅菌與白蟻的密切關系。

白蟻與雞樅菌的故事也是發生在蟻巢中。白蟻在筑巢時,工蟻們會用半消化的食物殘渣筑巢,在這一過程中實現雞樅菌孢子(種子)的播種。為了孢子的茁壯成長,白蟻們會在蟻巢中為雞樅菌構建最適宜的生長的環境,并保證持續的營養供給。

在白蟻的悉心照顧下,孢子會逐漸長成微米級的小白球狀菌絲體,而后發育出雞樅菌的菌柄和菌蓋(合稱為子實體),直到鉆出地表后,才是我們采食的雞樅菌,像一把把小傘一樣。如果沒有人類的打擾,當這些雞樅菌成熟后,就會散播孢子啦。

長在白蟻巢上的雞樅菌(圈中為白蟻)

(圖片來源:作者拍攝)

生長在巢穴內的幼蟻,自小以雞樅菌小白球狀的菌絲體為食,從中獲得所需的營養和抗病物質。因此,幼蟻在獲取食物的同時,體內帶有了雞樅菌未完全消化的菌種。當幼蟻發育成熟要遷飛到其他地方筑巢時,它們腸道中的菌種便會帶到新的蟻巢。

當然,雞樅菌也有另外一種傳播方式。新建蟻巢的工蟻們,有時在外出活動過程中,會從其他發育成熟的白蟻共生系統中將雞樅菌菌絲體或者孢子帶回蟻巢,進而養出自己的食物和鮮美的雞樅菌。

雞樅菌的生長需要與白蟻共生,長雞樅菌的土地下面一定會有白蟻巢。對于喜歡品嘗雞樅菌鮮美的我們,如果野外采集時不能100%確定,建議不要貿然品嘗,畢竟在眾多白傘傘白桿桿的真菌中,也有很多吃過之后可能會“躺板板”的。如果非要采集,最好不要挖得太深,這樣既不會破壞白蟻辛辛苦苦建立的蟻巢,也可以期待雞樅菌的再次豐收。

雞樅菌

(圖片來源:作者拍攝)

長期以來,野生的雞樅菌遠遠不能滿足人們味蕾的需求,人們希望通過人工栽培技術實現雞樅菌的規模化生產。

近年來,多個科研機構都在開展相關研究,中國科學院西雙版納熱帶植物園在野外模擬野生雞樅菌生長環境,將人工培育的白蟻-雞樅菌共生巢播“種”到野外種植試驗區,預計2024年全年可收獲雞樅菌五六千朵。昆明市林業和草原科學研究所在實驗室培養的白蟻-雞樅菌共生巢中,在2024年5月也長出了第一朵雞樅菌。相信在科學家的共同努力下,不久的將來,我們就可以實現雞樅菌自由。

參考文獻:

1.Branstetter, Michael G. , et al. Dry habitats were crucibles of domestication in the evolution of agriculture in ants[J]. Proceedings of the Royal Society B Biological Sciences,2017, 284(1852):20170095.

2.Currie, Cr , et al. Coevolved Crypts and Exocrine Glands Support Mutualistic Bacteria in Fungus-Growing Ants[J]. Science, 311.5757(2006): 81-83.

3.Oliver T H , Mashanova A , Leather S R ,et al.Ant semiochemicals limit apterous aphid dispersal[J].Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 2007.

4.Padje A V' , Peppel L J J V D , Aanen D K . Evolution: Ant trail pheromones promote ant-aphid mutualisms[J]. Current Biology, 2021, 31(21): R1437-R1439.

5.Xu T , Xu M , Lu Y ,et al.A trail pheromone mediates the mutualism between ants and aphids[J]. Current biology: CB, 2021, 31(21):4738-4747.e4.

來源: 中國科普博覽

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國科普博覽

中國科普博覽