科學研究,算得上是人類最頂尖的智力活動了。

科學研究不僅僅是做實驗,在構建科研思路,設計實驗,從大量看似雜亂無章的數據中尋找模式規律,這些都需要頂尖的思考能力。

但其實,隨著AI的加入,全世界頂尖大腦云集的科學研究已經發生了變化。那AI到底是如何幫助科學家破解世界奧秘的?

為了搞清楚這一點,我們先從一個具體的例子說起。

蛋白質破譯難題

在生物學領域一直有一項難題——破譯蛋白質的空間結構。

蛋白質是由一類叫做氨基酸的物質相互連接形成的。雖然組成天然蛋白質的氨基酸種類并不算多,常見的只有20種,但是這些氨基酸相互排列組合,可以形成數以億計的蛋白質。

而氨基酸長鏈形成之后,會發生各種各樣的彎曲折疊,形成復雜的空間結構。這些結構賦予了蛋白質不同的功能。所以,破解蛋白質的空間結構,對了解蛋白質的性質和生理功能至關重要。

過去,破譯蛋白質的結構非常困難。主要是通過X射線晶體衍射、核磁共振以及低溫顯微電鏡的方法來測量。但這些方法需要用到非常昂貴的儀器,并且在測量之前需要做大量的準備工作。

在2020年前后,人類已經靠著傳統方法破解了大約10萬種蛋白質的結構。這個數字聽起來很多,但相比之下,人類已知序列的蛋白質有數十億種,想用傳統方法逐個破解,幾乎是不可能的。

為什么AI可以提供幫助

那在破譯蛋白質結構上,AI能發揮什么作用呢?為了方便理解,我們把破譯蛋白質結構跟下圍棋做一個對比。

蛋白質的結構可能性和圍棋的棋局可能性一樣,都是一個天文數字。

但組成蛋白質的氨基酸在折疊的時候需要遵循一些基本規則,比如某些蛋白質靠在一起會形成螺旋,有的會形成折疊。這就和圍棋棋子要遵守的基本規則一樣。

那既然Deep Mind的Alpha Go可以基于圍棋的基本規則和人類的棋譜,學會下圍棋。那AI也可以基于氨基酸折疊規則和已有的蛋白質序列和結構數據,學會預測蛋白質的結構。

完成這件事的,也是Deep Mind公司。2018年和2020年,Deep Mind公司發布的Alpha Fold 1和2,都獲得了蛋白質結構預測競賽(CASP)的第一名。

在新冠肺炎期間,Deep Mind也對新冠病毒的蛋白質結構做出了預測,為后續的藥物研發提供了寶貴的依據,節約了大量的時間。

訓練+預測

當然了,除了預測蛋白質模型,AI這種“訓練+預測”的能力,能在眾多科研領域發揮作用。

比如,對一個化合物分子來說,分子中的每一個原子不光會受到自身的性質的影響,同時也會受到周圍的原子和原子團影響。想要從一大堆化合物分子中找到具有某種特定功能的化合物并不容易。

而圖神經網絡恰好可以做到這點。圖神經網絡可以把化合物的分子結構圖作為輸入,把化合物的性質作為輸出,進行學習訓練,進而預測新的化合物性質。

比如2023年,MIT科學家的一項研究,就利用了7000多種化合物的結構和抑菌數據對AI進行了訓練。利用訓練完成的AI,科學家團隊從新的化合物數據庫中找到了最合適的抗菌藥物,這遠比由人類科學家逐個檢索效率要高得多。

另外,2023年9月發表在《Science》上的一項研究也用類似的方法,對50萬種化合物分子的氣味進行了預測,為人類嗅覺的數字化研究打下了基礎。

AI能做的遠不止這些:

其實,AI在科學研究中能做的遠不止這些。

以天文學研究為例,地面上的天文望遠鏡在拍攝照片時會受到大氣層的干擾。過去為了排除大氣層的干擾,人們需要把望遠鏡發射到太空中去,比如哈珀望遠鏡,詹姆斯韋布望遠鏡。

(Image credit: Emma Alexander/Northwestern University)

而利用深度學習的AI模型,科學家可以優化地面望遠鏡拍攝到的圖像,消除大氣層的干擾,讓地面上更多的天文臺能獲得更好的觀測數據。

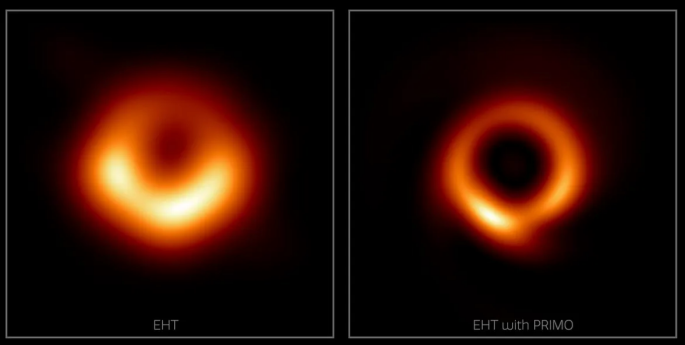

2019年,人類拍攝的第一張黑洞照片公布。而在2023年,在AI模型PRIMO的幫助下,科學家優化了這幅圖像,成了這個樣子。

更高的分辨率,讓科學家能更準確地估算黑洞質量、大小以及物質消耗速率。

展望:

相信隨著AI的加入,科學研究的工具會越來越完善。

而隨著大語言模型的興起,AI對文獻內容的理解能力和邏輯推理能力都得到了提高,AI能夠從海量文獻中發現人們未曾注意到的知識關聯,幫助科學家們做出更多重大發現。通過對特定領域文獻資料的學習,AI也可以幫助科學家鎖定最有潛力的研究方向,加速科學研究的進展。

新的科研成果,也將為人們的生產生活帶來更多的新質生產力。

參考資料:

1、Jumper J, Evans R, Pritzel A, et al. Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold[J]. nature, 2021, 596(7873): 583-589.

2、https://alphafold.ebi.ac.uk/about#nav-content-3

3、Liu G, Catacutan D B, Rathod K, et al. Deep learning-guided discovery of an antibiotic targeting Acinetobacter baumannii[J]. Nature Chemical Biology, 2023, 19(11): 1342-1350.

4、Lee B K, Mayhew E J, Sanchez-Lengeling B, et al. A principal odor map unifies diverse tasks in olfactory perception[J]. Science, 2023, 381(6661): 999-1006.

作者:云紀御 科普創作團隊

審核:秦曾昌 北京航空航天大學 自動化科學與電氣工程學院 副教授

文章由科普中國-創作培育計劃出品,轉載請注明來源。

來源: 星空計劃

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國創作培育計劃

科普中國創作培育計劃