1801年,英國物理學家托馬斯·楊做了一個著名的雙縫干涉實驗,證明了光具有波的干涉現象。萬萬沒有想到,這個實驗在誕生的 100 多年后,卻在物理學江湖掀起了軒然大波。費曼評價說:雙縫實驗中包含了量子力學的所有秘密。

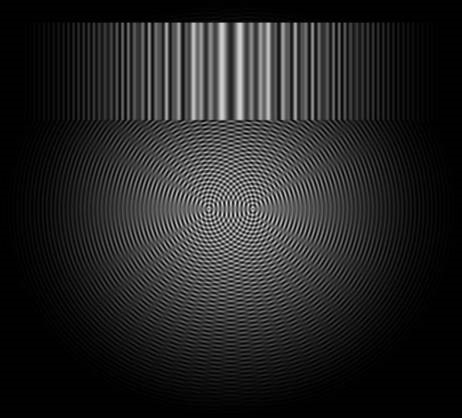

首先,讓我們來了解一下波的干涉現象。所謂干涉,就是波峰與波峰相遇的那個瞬間,波峰會變得更高,波峰與波谷相遇的瞬間,會互相抵消。光波在通過雙縫之后,就相當于從一個波源變成了兩個波源,于是兩個波源發出來的波就會發生干涉現象。波峰相遇就變得更明亮,波峰與波谷相遇就會變暗,從而在屏幕后面形成明暗相間的條紋。

在當時,一些物理學家對于光既是粒子又是波這件事情感到十分的荒謬,有人提問:“在雙縫干涉實驗中,單個光子到底是通過了左縫還是右縫呢?”

這個問題不得了,一傳十,十傳百,很快就像病毒一樣傳染了所有的物理學家,他們陷入了苦苦的思索中。

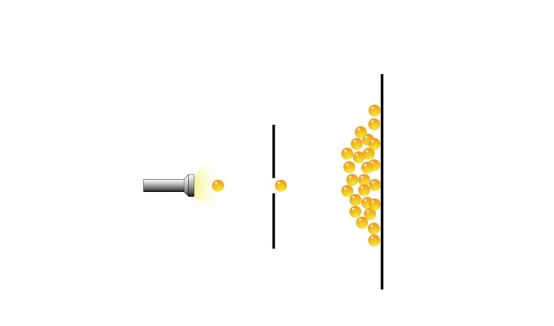

假如我們把一束光看成是無數個小球組成的,先在平面上開一條縫,實驗結果是這樣:

一束光通過一條狹縫照在后面的屏幕上,會形成一片光亮區域。光子根據概率分布在屏幕上,離中心越近,光子分布越密集。這個現象不難理解。

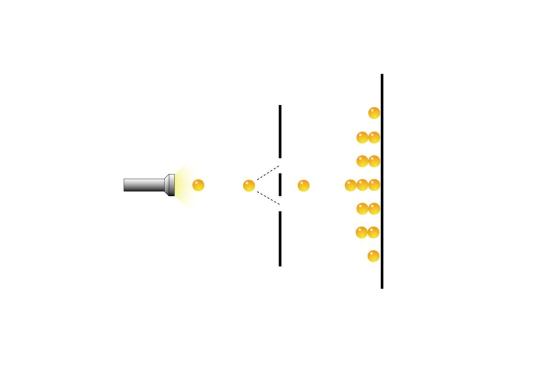

但是,一旦我們在那條狹縫的邊上再開一條狹縫,情況馬上會變得很神奇:光子就像一支訓練有素的軍隊,排成了整整齊齊的隊形。

問題來了:單個光子是怎么知道前面是一條縫還是兩條縫的呢?把這個問題問得更簡潔一點,就是:單個光子到底通過了左縫還是右縫呢?

玻爾認為,這個問題本身不成立,光子既不是通過左縫,也不是通過右縫,而是同時通過了左縫和右縫!

這個回答真是讓人莫名其妙。不出意外,全世界的大多數物理學家都群起而攻之,愛因斯坦甚至說玻爾丟掉了最基本的理性思想。

難道沒有辦法用實驗來檢測光子的運動路徑嗎?非常困難。試想一下,我們為什么能“看到”?原因在于物體發射或反射出無數的光子,這些光子在我們的視網膜上成像,所以被我們“看”到。但如果我們要觀測的對象就是光子本身,那麻煩可就大了。

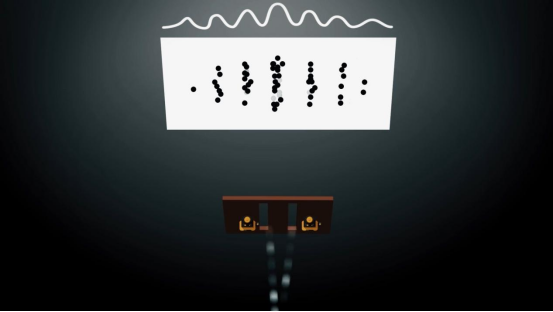

好消息是,物理學家發現:一束電子流跟光一樣具備波粒二象性。要記錄和測量電子就要比測量光子容易得多了,因為電子不但有質量,而且帶電。我們大可以在雙縫中各安裝一個儀器,測量電子有沒有通過這道狹縫。

然而,實驗結果再次讓物理學家們大跌眼鏡:一旦在狹縫上裝了記錄儀,他們確實可以測量到電子通過了某條狹縫;但怪異的是,一旦電子被測量到了,雙縫干涉條紋也就消失了,如果不去測量,雙縫條紋又會神奇地出現。這事實在是太怪異了,物理學家們怎么也想不通,電子的行為怎么還跟測量有關?

看到這個結果,玻爾卻樂壞了:這證明了他的不確定性原理是正確的——電子彌漫在整個運動路徑上,只有當我們去測量它的時候,它才會聚攏為一個點,如果不去測量,它就是一束波。

通過這個故事,你會發現,科學家們總是在大膽假設,小心求證,科學上的很多重大發現,都源于科學家們對常規思維的突破。天才的不確定性原理,為量子力學大廈打下了根基。

本文為科普中國·創作培育計劃扶持作品

作者:科學聲音

審核:北交大物理實驗室高級工程師 周曉亮

出品:中國科協科普部

監制:中國科學技術出版社有限公司、北京中科星河文化傳媒有限公司

來源: 星空計劃

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國創作培育計劃

科普中國創作培育計劃