現代物理學就像一座宏偉的大廈。這座大廈有兩根支柱,其中一根是相對論,另一根是量子力學。相對論徹底改變了我們對宇宙的看法,而量子力學則徹底改變了我們的生活。有了量子力學才能指導我們研究半導體,才會有今天人人都在使用的手機和互聯網。有趣的是,打開相對論和量子力學大門的都是同一樣東西,那就是——光。

光到底是什么?

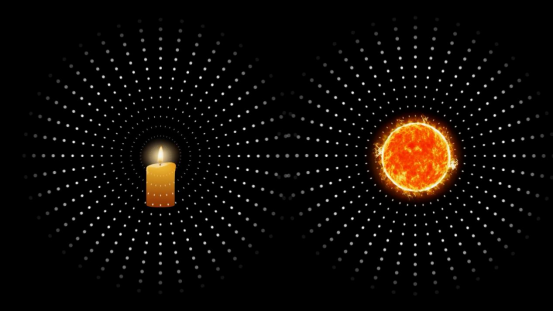

以牛頓為代表的科學家認為,光是一連串的微粒。所有的發光物體,不管是太陽還是蠟燭,都在不斷發射出無數的微粒。這些微粒如果射到了我們的眼睛中,就是我們感受到的光。

微粒學說可以解釋光為什么是沿著直線傳播的,也可以解釋光的反射現象。但是,人們很快就發現了一些無法用微粒學說來解釋的現象。

以惠更斯為代表的科學家提出了不同的觀點:光根本不是微粒的聚合,而是一種波。

什么是波呢?波是一種運動形式的傳播。如果你上下抖動繩子,會產生繩波,如果把一顆石頭扔進水中,水中泛起的漣漪就是水波。波有一種很神奇的效應,如果兩個波面對面相遇,它們會毫無阻礙地對穿而過。

牛頓對這種波動假說提出質疑:如果光是一種波,產生光波的振動介質是什么呢?顯然不是空氣,因為光無法讓空氣產生振動。

惠更斯這樣回答:太空是由一種被稱為“以太”的看不見摸不著的物質充滿著,所以光波產生的介質就是以太啊。

現在我們知道,以太其實并不存在,但在當時,以太是一個既無法證實,也無法證偽的假說。波動說可以用以太來作為論據,但微粒說也可以質疑它,微粒派和波動派在很長一段時間中都爭得不可開交,史稱“波粒戰爭”。

兩個理論爭論的一個焦點就是對光的折射現象的解釋。一束光線從空氣中射進水中,會發生偏折。如果把一根筷子插進水中,就會看到筷子好像被折斷了一樣,這就是折射現象引起的。這個現象該如何解釋呢?

牛頓認為,微粒在射進水中以后會被某種作用力側向拉拽一下,因而導致路徑發生了偏轉,因為受到了力,所以光的速度在水中比在空氣中更快。惠更斯則認為:這是因為光波進入水中,速度變慢了,所以才發生了偏轉。這個結論與牛頓的結論剛好是相反的。

那么水中的光速到底是變快了還是變慢了呢?這就成為了判斷誰對誰錯的試金石。

到了 1801 年,托馬斯·楊趴在小黑屋里把牛頓給拉下了馬,他做的實驗就是物理學史上非常著名的“雙縫干涉實驗”。

雙縫干涉實驗所展現出來的許多明暗相間的條紋,用微粒學說根本無法解釋,但是用波動學說可以很好的解釋。牛頓的說法顯然是錯了。

沒過多久,波動派又迎來了一個重大的利好消息,法國物理學家傅科宣布:根據他做的實驗,光在水中的傳播速度約為22萬公里/秒,比在空氣中的傳播速度慢一些。至此,光的波動學說已經打得微粒學說沒有還手之力了。

但波動派真正認為己方取得了最終勝利,還要等到 19 世紀末,科學家們發現了電磁波,一系列的實驗表明,電磁波的各種特性都與光非常相似。人們終于認識到,光就是一種電磁波。

到這里,似乎光的秘密已經大白于天下,波粒戰爭以波動派的徹底勝利而結束了。但是,有一朵烏云卻始終懸在波動派的頭上,那就是以太問題。

對于波動派來說,始終找不到以太存在的證據,這已經夠鬧心的了。可是,他們萬萬沒有想到,赫茲做了一個實驗,瞬間又讓波動學說陷入深淵,微粒派和波動派的“戰局”越來越精彩紛呈。

本文為科普中國·創作培育計劃扶持作品

作者:科學聲音

審核:北交大物理實驗室高級工程師 周曉亮

出品:中國科協科普部

監制:中國科學技術出版社有限公司、北京中科星河文化傳媒有限公司

來源: 星空計劃

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國創作培育計劃

科普中國創作培育計劃