作者:劉井清 深圳市人民醫院 主治醫師

審核:于 麗 深圳市人民醫院 主任醫師

黑眼圈,學名稱為眶周色素沉著,顧名思義,是眼睛周圍皮膚出現的一種色素加深的改變,通常易在下眼皮或上下眼皮同時顯現。然而,在日常生活中細心觀察不難發現,并非所有的黑眼圈均表現為色素的加深。究其原因,還得從以下說起。

圖1 版權圖片 不授權轉載

一、黑眼圈有哪些類型?

黑眼圈的主要類型包括血管型、色素型和結構型。同時含有上述2~3種類型的黑眼圈也被稱為混合型。

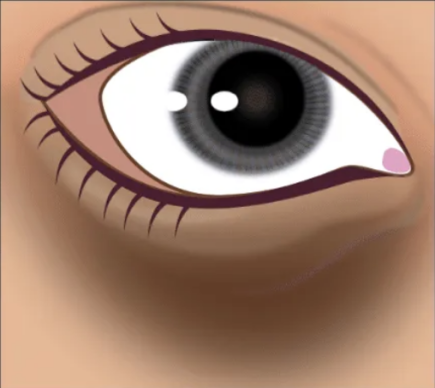

1.血管型黑眼圈

圖2 版權圖片 不授權轉載

特點:表現為下眼皮,尤其內側皮膚呈現青紫色外觀,這在亞洲人群中較為常見。由于皮膚薄、皮下脂肪較少,使得皮下血管更為顯現,從而形成血管型黑眼圈。隨著年齡增長,皮膚進一步松弛變薄,皮下脂肪萎縮,這類黑眼圈也會越來越深。

如何判斷:一個簡單的方法是用手輕輕撐開皮膚,此時皮下深層的血管會顯露得更為明顯,視覺上觀察黑眼圈也會相應加深,這有助于判斷是否為血管型黑眼圈。

形成原因:常見因素包括鼻炎、內分泌紊亂、腎功能不全以及眶周血液循環障礙等。這些因素都可能影響眼部周圍的血液循環,導致血液淤積,進而形成青紫色的黑眼圈。

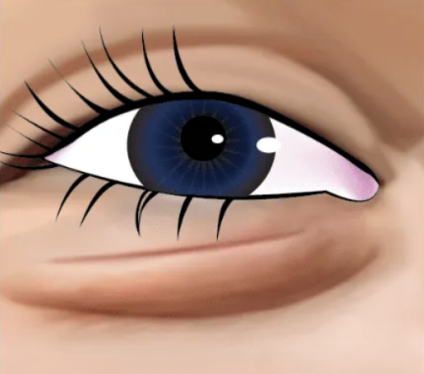

2.色素型黑眼圈

圖3 版權圖片 不授權轉載

特點:由于眼皮內黑色素形成或黑色素細胞數量增多,導致眼皮呈現棕黑色外觀。這種黑眼圈可以出現在下眼皮,也可以圍繞整個上下眼皮一圈,我們常說的“熊貓眼”就屬于這一類型。

如何判斷:同樣,可以用手輕輕撐開皮膚,此時色素的顏色不會發生任何變化,視覺上觀察黑眼圈也并無明顯差異。

形成原因:常見因素包括先天性色素沉著、眼部過敏性疾病、長時間日曬以及化妝品刺激等。

3.結構型黑眼圈

圖4 版權圖片 不授權轉載

特點:結構型黑眼圈是由于眼皮及其皮下組織結構的異常(如凹陷或外凸)而形成的,并沒有明顯的黑色素沉著或血管顯現,因此也被稱為假性黑眼圈。

如何判斷:從外觀上看,眼皮可能出現溝壑或隆起,這些結構在光照下會形成陰影,從而產生視覺上的黑眼圈效果,尤其多見于下眼皮。

形成原因:常見因素包括淚溝凹陷、眼窩凹陷、眼皮皮膚松弛、眼袋形成以及眼皮水腫等。

二、黑眼圈有哪些治療方法?

1.血管型黑眼圈:可以選用針對血管靶向治療的激光技術,如脈沖染料激光、強脈沖光、皮秒激光等,這些技術能有效激發膠原蛋白再生,從而改善黑眼圈狀況。

2.色素型黑眼圈:可以選用外用或全身藥物來抑制黑色素形成。同時,也可選用針對黑色素靶向治療的激光,如調Q激光、皮秒激光等,以達到淡化黑眼圈的效果。

3.結構型黑眼圈:可以選用皮秒激光、點陣激光、黃金微針或單極射頻等技術,能激發眼皮膠原蛋白再生,改善皮膚松弛。此外,還可以選用透明質酸、膠原蛋白等注射材料或自體脂肪充填來改善凹陷,如淚溝凹陷和眼窩凹陷。對于嚴重和復雜的眼皮結構異常,則需要通過手術方式進行治療。

4.混合型黑眼圈:針對形成的原因和特點,可以聯合選用兩種或兩種以上的治療方法。

我們常說,“三分治療,七分預防”。誠然,黑眼圈的預防比治療更為重要。當我們找到可能引起黑眼圈的病因時,應及時規避和解除相關風險因素。如果已經出現難以逆轉的黑眼圈,應前往正規的醫療機構,尋求專業醫生的幫助,并配合有針對性的、足療程的治療方案,這樣黑眼圈才能實實在在地被拯救!

來源: 中華醫學會

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中華醫學會

中華醫學會