1928年10月,在安陽市西北郊的小屯村,考古學家董作賓揮下第一鍬,中國考古人發掘殷墟的序幕由此拉開……

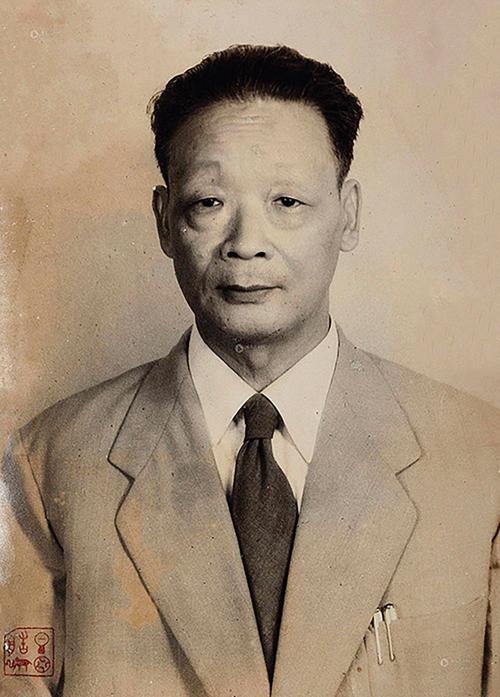

董作賓(1895—1963),原名守仁,字彥堂,又作雁堂,號平廬,河南南陽人,甲骨學家、古史學家,與羅振玉、王國維、郭沫若并稱“甲骨四堂”。

此后90余載歲月,幾代考古人篳路藍縷、接續奮斗,讓3000年前的殷商文明真實而立體地展現在世人面前。

《新獲卜辭寫本》:甲骨學學科興起的開端

新材料是新學問產生之基石,對于甲骨學這一以地下出土文物為研究材料的學科尤其如此。1899年至1928年的甲骨學草創時期,屬于甲骨材料私人收藏、個人研究的時期,且有近半甲骨片流落海外,諸多學者對于甲骨實物難得一見,更遑論研究。正是董作賓將出土甲骨片悉數整理著錄出版,給學界提供了珍貴豐富的研究材料。

1928年,在董作賓的主持下,殷墟的第一次發掘工作歷經18天,共得有字龜甲555片,有字骨片299片,共計854片,還有銅、陶、骨、蚌、石、玉等類器物近3000件。

董作賓從發掘出土的854片甲骨中選錄了392版,摹寫編碼共381號,著錄為《新獲卜辭寫本》。

作為中國第一部科學發掘甲骨文的著錄,《新獲卜辭寫本》的發表,證明了中國學者可以用科學手段和方法獨立地對古文化遺址進行考古發掘并取得成績,同時將甲骨文這種珍貴的材料留在了國人自己手中。

這本著錄的發表,打破了過去甲骨文研究只能由少數甲骨收藏者私人研究的局面。因此一經出版,立刻引起很大反響,短時間內涌現出很多相關的討論文章,內容涉及殷商史、甲骨文字考釋、殷墟地下知識、相關出土文物研究等多個方面,是整個甲骨學學科興起的開端。

此外,《新獲卜辭寫本》摹片順序有通號,便于檢索,同時結合現代考古學知識記載了這批出土甲骨的坑位情況,這種著錄體例前所未有,成為甲骨文著錄體例的范本之一。

《甲編》和《乙編》:突破只注重文字的藩籬

從殷墟第一次試掘到1937年6月,10年之間,安陽殷墟遺址共發掘了15次,這15次發掘發現了豐富的遺跡、遺址,最重要的是獲得了大量的甲骨文。

這些甲骨文在董作賓的主持整理下,最終著錄為《殷墟文字甲編》和《殷墟文字乙編》(以下簡稱《甲編》和《乙編》)。

《甲編》是1934年第9次發掘之后著手整理的,第1次至第9次殷墟發掘所得共6531版,《甲編》就從中選出字甲2476片、字骨1399片墨拓編成。

《乙編》繼《甲編》而作,包括殷墟發掘第13次至第15次所采獲的甲骨文字。雖只是三次發掘所得,其數量卻超過《甲編》約四倍以上,共得甲骨18405片,出土坑位簡潔明晰,內容新穎豐富,經墨拓選編9105號,分上、中、下三輯出版。

《甲編》和《乙編》共收錄甲骨1.3047萬片,是當時收錄甲骨片數最多的著錄,且從著錄名字到編撰體例到編輯經過,都與以往的甲骨文著錄有著顯著區別。每一編都有“圖版”和“考釋”兩部分,圖版先期付印,考釋部分后續推出,為的是先發表新材料,讓翹首以盼的學者們能盡快見到這些珍貴的材料,從而盡早開展分析研究。

董作賓將殷墟歷次科學發掘所得甲骨輯為《甲編》和《乙編》出版,在刊布甲骨文字材料方面做出了重大貢獻,同時他在編排體例上注重甲骨文字出土的相關地形、坑位、所伴隨遺物遺跡等的記述,也讓這兩本著錄有了考古學上的重要意義。

考古學家李濟評價,從此甲骨學研究突破了傳統的金石學只重文字而不注重與文字同出的遺物遺跡的藩籬。

殷商歷譜研究:提綱挈領建立甲骨學體系

抗日戰爭時期是中國考古學發展最為艱難的階段,不僅安陽殷墟田野發掘中斷,而且研究工作也受到極大影響。

在此期間,董作賓所在的中央研究院歷史語言研究所先后幾次搬遷,但他始終沒有放棄對甲骨文的研究,并根據甲骨文記載整理復原殷商歷譜。

這一研究的起源,可以追溯到1930年。當時,他對甲骨文記錄中的歷法資料做了筆記,又撰寫了一系列與歷法有關的文章,如《卜辭中所見之殷歷》《殷歷中的幾個重要問題》等。特別是1932年發表的《甲骨文斷代研究例》,把甲骨文斷代的標準定為世系、稱謂、貞人、坑位、方國、人物、事類、文法、字形、書體十項,并將甲骨文的時代劃分為五期。

此文的發表,是甲骨文研究中的一件劃時代大事,它使過去混沌一片的15萬片甲骨成為可以劃分為五個不同時期的歷史資料,使殷商后期歷史文化的研究建立在了比較科學的基礎上。

有研究者指出,盡管“五期分法”和“十項標準”還有需要補充和修正之處,但直到現在,它仍為學術界所普遍使用。斷代學說大大提高了甲骨文的史料價值,把甲骨文研究推進到一個新階段,意義深遠。

董作賓《殷歷譜》的寫作始于1934年,1945年完稿,其間數易其稿,寫作之辛苦可見一斑。

他研究殷商歷法,廣泛應用新技術,并用現代天文學關于日月食的記錄加以檢驗,澄清了商朝統治時期的繼位順序,考訂了殷商的實際統治年數及周滅商的確切年代,為歷史研究提供了豐富的資料。

學者嚴一萍曾言:“五十年來,經過無數學者的鉆研努力,而能夠提綱挈領,建立甲骨學體系的,惟彥堂先生。”

來源: 大河網

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助