3.8億年前,魚開始爬上陸地,經歷了漫長的自然選擇后,它們中將會有一支在錯綜復雜的迷宮中演化為人,人類毫無疑問是地球黃金時代的王者,地球上已不存在我們的行跡所不曾到達的島嶼,但是,獨特的生理構造決定了我們只適合在氣態環境中生存,我們喪失了像魚一樣在液體中呼吸的能力,相比入駐深海,現在的我們似乎更喜歡殖民太空,然而看起來有些不同尋常的是,渴望在液體中呼吸的愿望,并不僅僅關乎海洋,它同樣能幫助我們飛升太空。

先驅者們

人類的呼吸是一個非常簡單的擴散過程,空氣中的氧氣被肺部吸收進血液,代謝產生的二氧化碳再從肺部運出到空氣中,滿足了這一吸一呼,整個呼吸過程就完成了。相比于空氣,水中的溶解氧實在少得可憐,按最低限度算,我們每秒至少需要吸入45升水才能提取到0.05克維持正常生命的氧氣,人的肺又不是高壓水泵,自然無法做到這般的“暴風吸入”,但很快有人想到,如果我們使用溶氧量很高的液體,吸一口就能滿足供氧需求,是不是意味著我們就能夠在液體中呼吸了呢?

為了驗證這一點,1962年,科學家將小白鼠困在溶解了大量氧氣的生理鹽水中,盡管排出液體比排出氣體要費力得多,小白鼠還是成功吸收到了氧氣,可呼出二氧化碳時遇到了困難:生理鹽水并沒有良好的溶解二氧化碳的性質,呼吸產生的二氧化碳在肺部越積越多,可憐的杰瑞只活了幾分鐘就死于呼吸性酸中毒;4年后,科學家們又發現了一種全氟化碳有機液體(后文我們稱其為PFC),這種液體不僅溶氧量驚人,二氧化碳溶解量更是比生理鹽水要高得多,這一次,泡在里面的小杰瑞活了20個小時。

在下層的PFC液體中呼吸的小杰瑞,上層水里的小魚還不知道發生了什么。圖源:Researchgate

盡管條件看起來不太成熟,1969年,美國海軍還是開展了液體呼吸的人體實驗,肺活量優異的潛水員Francis J.Falejcyk,成為了歷史上第一個同時呼吸含氧鹽水和PFC的人,但實驗并未完全成功,當時的科技沒有辦法排出他肺部的全部積水,他隨后因肺部殘余液體而引發肺炎。

考慮到液體呼吸可能的水下戰術運用前景,1977年,杜克大學向美國海軍提交了《人類液體呼吸的可行性》報告,后者隨即在1980年展開了測試演習,海豹突擊隊首次在PFC中嘗試了液體呼吸,整個過程頗為吃力,以至于多名潛水者“吸”斷了肋骨。

時至今日,液體呼吸技術很難說得上有多么長足的發展,雖然部分液體通氣技術在醫療上成功運用,改善了部分肺功能異常患者的呼吸狀況,我們也還離真正的海中生活還有一段距離,眼下來說,我們需要比PFC更輕、黏度更小的液體,來使吸入和排開液體變得容易。但若我們停留在現今科技之海的表面上,就很可能因短視而感受不到那伏于千里的暗流涌動,現在,讓我們更進一步,不局限于先驅們已實現的科技水平,而是用超前的思維去想象未來,我們會發現,僅僅是泡在液體里,從深海到太空的藍圖也會向我們徐徐展開。

波濤之下

在全球氣候變暖的當下,南北極冰川融化,海平面逐年升高,沿海城市面臨著淹沒和臺風侵襲的危險,填海造陸并非長久之計。但若能反退為進,直接生活在海里,就可一勞永逸地解決海水淹沒問題。這種想法絕非故作譏諷,在水下生活是解決環境崩潰問題的合乎邏輯的解決方案,人類只要能生活在海平面下50m處,就能多出來一整個南極洲的陸地面積。而且海下環境并沒有神話中流傳的那么危險:沒有火災,地震威力受限,風暴和海嘯也難以作用到水下。

“歷史將重演,人類將再次被迫進入海洋謀生。”

——海洋生物學家Alistair Hardy

一種海洋城市構想,圖源:AI生成

并非所有用肺呼吸的動物都不習水性,海獅和海豹就可以將自己的肺部縮成一團來潛入深海,但人類的肺并沒有那么好的伸縮性,深水壓力下肺這一空腔結構壓縮過大,就會大面積破裂致人窒息,抗壓能力限制了人類對海洋的探索,徒手潛水最深的世界紀錄是新西蘭人威廉·特盧布里奇保持的,2010年,在不借助水肺、腳蹼等任何輔助裝備的情況下,他僅用一口氣下潛至大西洋海底116m,116m深處的水壓會壓迫肺部空氣中的氮氣進入脂肪成份和神經組織中,產生如“麻醉”般的氮醉效果,而被壓縮的肺在上浮時會過度膨脹導致空氣栓塞。

要克服深水壓力,一種做法是在潛水服里灌入可供呼吸的富氧液體,將人浸泡在液體中來提高抗壓能力。要理解這種做法,我們只需要想象一個浸入海里的氣球,假如氣球內部充氣,那么它在淺水區就會被水壓擠爆;但假如氣球內部裝滿水,那么即便是放在地球最深處的馬里亞納海溝,氣球在形狀上也看不出什么變化,究其原因是:水具有不可壓縮性,馬里亞納海溝里的水,密度也只比地表水高了5%,因此完全浸沒在液體中的人,深水環境下,靜水壓力均勻地作用到人體的組織結構和體表上,使得體內和體表的壓強同步增大,內外壓差平衡,肺部就會變得難以壓縮,從而抵住很高的載荷,這時,人就具備了深海動物那樣的超級抗壓能力。

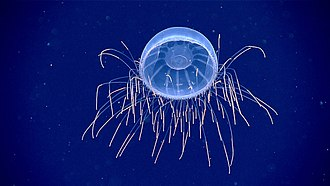

充滿神秘感的煙花水母,身體由透明的軟體構成,可抵抗千米深度的水壓,圖源:wiki

蒼穹之上

我們腳下的這顆藍色星球,是我們在太陽系唯一的母親,然而,即便把太陽系中除太陽以外的所有物質加起來,它們的全部質量也不及太陽的1%,像太陽這樣的恒星,在銀河系里至少還有1000億顆,其數量等于在地球上生活過的人類總數。光線環繞地球一周只需要0.133秒,但抵達已知宇宙的邊緣卻需要460億年,未知事物、未解問題和未盡事業的廣闊深邃,遠遠超過了我們的實踐所能達到的理解力。長期以來,未來學家一直接受這樣一種觀點:人類的生存將取決于在外太空生存的能力。

“人類的未來只能二選一:要么一飛沖天,變得多行星化;要么自我限制在母星地球上,直至大滅絕發生。”——SpaceX創始人Elon Musk

想象中的多星際殖民,圖源:AI生成

要進行太空探索尤其是任意距離的快速抵達,免不了要談到高G加速度,以《三體》中恒星級戰艦的“前進四”推進來說:在120G加速下,0.5秒后你的速度就會遠超地球上的任何賽車;7秒后你會和東風-41型洲際戰略核導彈的速度比肩;14秒內你能達到擺脫太陽引力束縛的逃逸速度。

但正如人體的空腔結構不能承受深水壓力一樣,它也不能承受很高的加速載荷,普通人能夠承受2-4G的加速載荷,受過訓練的飛行員能達到8-9G,歷史上有過人體的極限加速度承受實驗,1954年空軍飛行員約翰?斯塔普,坐上特制的火箭,5s內加速到接近音速,并承受了高達46.2G的加速載荷,盡管這一加速載荷只維持了一瞬間,約翰?斯塔普還是折斷了多處肋骨、爆裂了全身多處血管并脫落了視網膜,他被直接送往醫院,事后,當人們問起他對這次實驗的看法時,這位雙目失明的仁兄說:這次實驗他最大的收獲是一支盲杖和一條導盲犬。這般的從容瀟灑來自斯塔普內心對死亡的毫不畏懼,要知道就在實驗開始前,他還拒絕了別人遞給他的一個甜甜圈,理由是:胃里有食物會影響解剖。

正如泡在液體里來對抗深水壓力一樣,用它來對抗加速載荷是一個比較自然的想法,液體具有良好的傳壓性能,對完全浸沒在液體中的人,加速載荷的作用是內外均一的,人體組織結構上不存在局部受力壓差,全身上下有著極其均勻的壓強梯度,使得過載帶來的影響被大幅度減弱了。使用液體浸泡來實現高G加速的想法在一些科幻作品里也有提及,最廣為中國讀者熟知的是劉慈欣《三體》里艦組進入的深海狀態:

“當處于最高推進功率時,飛船的加速將達到120G,所產生的超重是正常狀態下人體承受極限的十多倍,這時就要進入深海狀態,即在艙室中注滿一種叫“深海加速液”的液體。這種液體含氧量十分豐富,經過訓練的人員能夠在液體中直接進行呼吸,在呼吸過程中,液體充滿肺部,再依次充滿各個臟器。

——《三體2:黑暗森林》

要成功實現這種深海狀態,加速液除了滿足安全呼吸要求之外,還要和人體的平均密度完全相同才行:如果人體密度小于液體,就會在加速時被推到后方的艙壁上,反之則會被推到前方的艙壁上,而艙壁給人體提供的力并不是均勻壓強的靜水壓力,所以一旦貼到艙壁上,就很可能像《三體》里沒有進入深海模式就直接加速的艦組人員一樣,因局部壓差而在艙壁上被壓成薄片。

進入深海狀態時的加速度并不能無限大,因為過高的加速度會使“差速離心”現象變得明顯,差速離心是指在不同強度的離心力下,不同密度的物質會按離心力的大小級別分離,而人體肌肉、脂肪、血液和骨骼就存在巨大的密度差異,過高的加速度下,人體組織間的連接不足以約束其組成分子分離時,密度大的骨骼將逆向沉底,而密度小的脂肪會正向上浮。人體作為碳基生物的構造限制了加速載荷的進一步提高,要克服這點限制,或許就需要像加來道雄在《宇宙大作戰》里想象的那樣:用某種力場將人體的所有分子都固定住,這樣無論多高的加速度都不會導致組織分層,人類千百年來對極致加速的渴求便能夠最終實現。

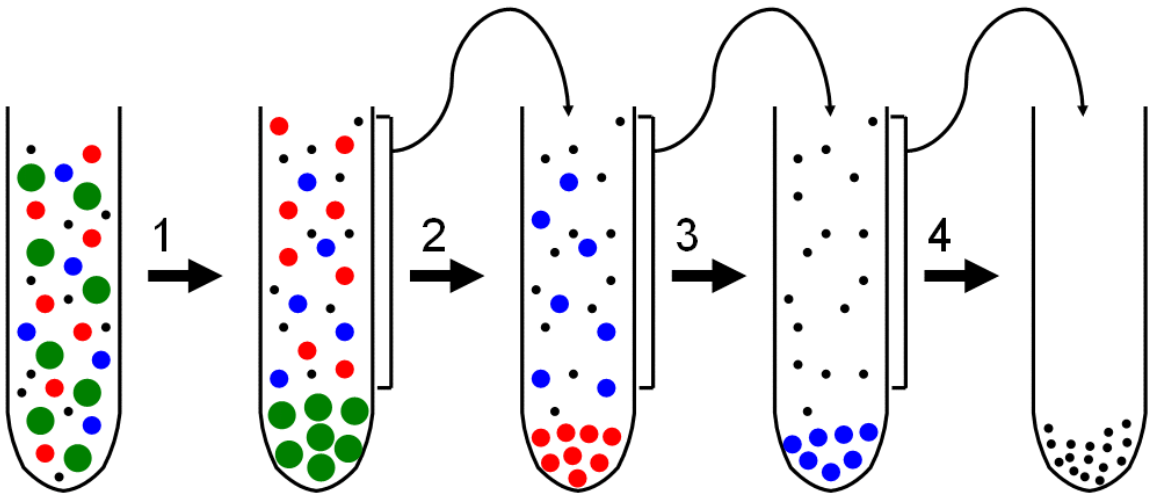

差速離心示意,逐漸提高離心力來分離不同大小的細胞器,圖源:wiki

后繼者們

人類從鐵器時代進入蒸汽時代用了一千年,而從蒸汽時代到電氣時代僅用了一百年,在飛馳的科學的塵霧中,我們看到的是:人類文明的發展速度遠遠超過了人類身體的進化速度。現今的人們已不滿足長久以來被環境自然選擇,他們學會了填海造陸、固沙屯田,改造環境來適應自身,或許在不久遠的未來,憑借泡在液體里呼吸,人類能真正擺脫肉體的局限,成為可五洋捉鱉、九天攬月的“三棲動物”。為了這一天的到來,后繼者們仍然還有很長的一段路要走。

參考文獻:

[1]Shaffer, Thomas H., Marla R. Wolfson, and Leland C. Clark Jr. "Liquid ventilation." (1999).

[2]Clark Jr, Leland C., and Frank Gollan. "Survival of mammals breathing organic liquids equilibrated with oxygen at atmospheric pressure." Science 152.3730 (1966): 1755-1756.

[3]陳銳勇,金海,李夢醒,楊峰,顧靖華.液體呼吸技術在援潛救生中的應用前景[J].海軍醫學雜志,2022,43(12):1320-1324

[4]Hirschl, Ronald B., et al. "Prospective, randomized, controlled pilot study of partial liquid ventilation in adult acute respiratory distress syndrome." American journal of respiratory and critical care medicine 165.6 (2002): 781-787.

[5]徐明毅,杜晚明.發展海洋城市的挑戰與構想[J].海洋科學前沿,2020,7(3):59-67

[6]Rozwadowski H M. “Bringing Humanity Full Circle Back into the Sea” Homo aquaticus, Evolution, and the Ocean[J]. Environmental Humanities, 2022, 14(1): 1-28.

[7]https://www.todayifoundout.com/index.php/2021/08/can-humans-breathe-liquid-like-in-the-abyss/

[8]https://www.bbc.com/future/article/20130930-can-we-build-underwater-cities

作者:李文杰中國科學院大學長春光機所科普志愿者協會成員

審核:孫軼飛河北醫科大學醫學教育史研究室主任

文章由科普中國-創作培育計劃出品,轉載請注明來源。

來源: 星空計劃

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國創作培育計劃

科普中國創作培育計劃