【采寫】趙維杰(NSR編輯部)

2016年8月,中國科學技術大學俞書宏課題組在Science發表文章,報道了人類首次通過模擬天然珍珠母生長過程而獲得的人工珍珠母材料,這種材料具有與天然珍珠母高度相似的化學組分和微觀結構,并因此兼具強度及韌性。在過去二十多年中,俞書宏課題組專注于“仿生材料”領域,除了貝殼與珍珠,他們的模擬對象還包括骨骼、魚皮、竹節、木材、蓮藕絲等等。他們合成的仿生材料具有優異的力學性能,在多個領域有良好應用前景。

在這篇NSR專訪中,俞書宏院士介紹了許多有趣的工作。他也表示,他的研究工作最初是由興趣和好奇心驅動的,但近年來,也希望能擔負起作為科研工作者的社會責任,讓科研成果造福社會與國家。

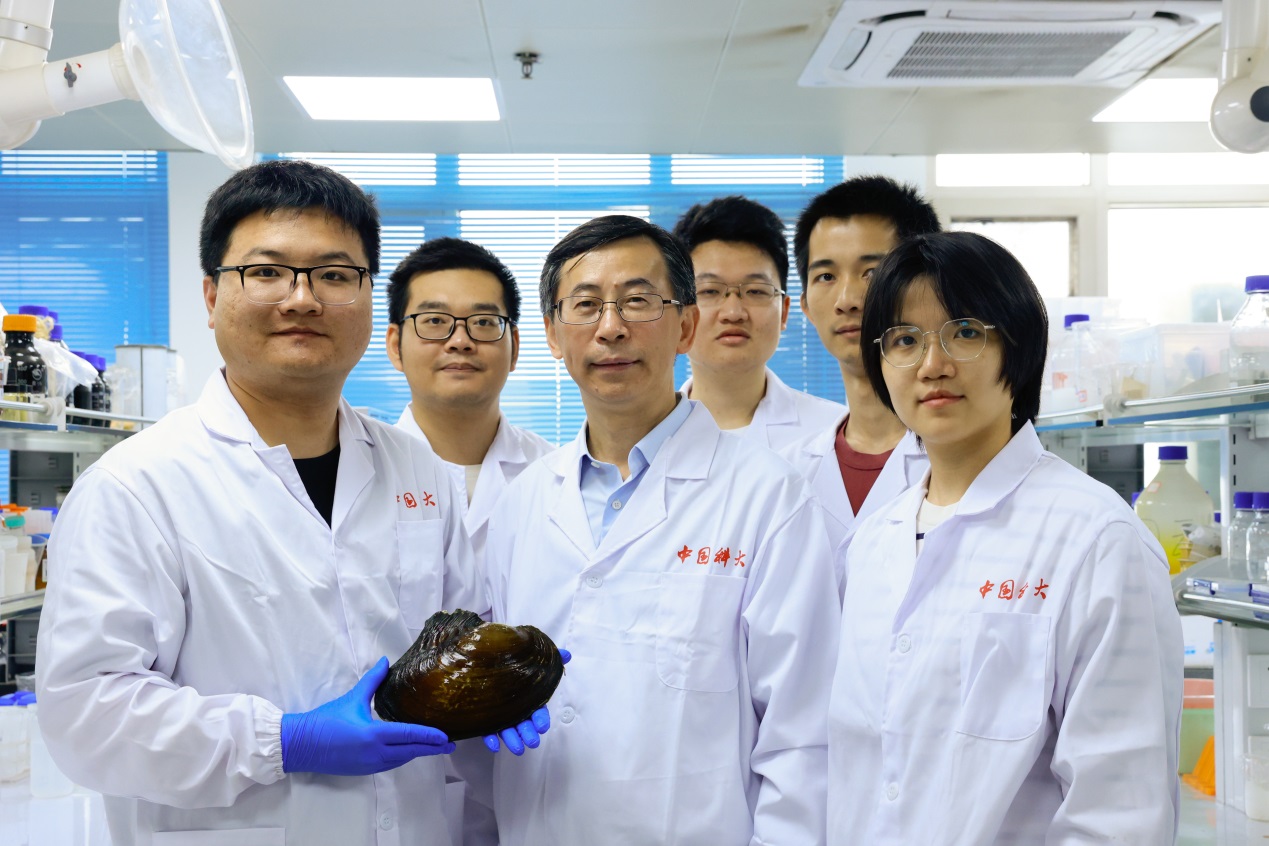

俞書宏院士(中)與團隊成員

NSR:在材料學發展史上,有哪些仿生材料獲得應用的著名案例?

俞書宏:仿生材料學是一門基礎學科研究方向,一直受到科學界的關注,近年來又有新的興起和發展。仿生材料的應用很多,比如當前多數飛行器都模仿了飛鳥的整體結構,以增強平衡和減少氣流阻力;游泳運動員的泳衣也從鯊魚皮中汲取靈感,進行了減阻設計,助力他們取得更好的成績。

我們研究組研發的全生物質輕質高強仿生結構材料也具有很好的應用前景,相信在不久的將來有望替代基于化石資源的塑料制品,加速人類進入后塑料時代的步伐。

NSR:您所說的“全生物質輕質高強仿生結構材料”是一類怎樣的材料?

俞書宏:全生物質輕質高強仿生結構材料,首先它的來源是全生物質的,我們對自然界中的廢棄生物質,比如樹枝、樹葉、草葉、秸稈等,進行再利用,將這些材料還原為基本的納米化結構單元,比如纖維素;然后經過仿生結構設計,將這些結構單元重新加工為可用的薄膜、塊體等形式的材料;最終獲得的材料可以具有輕質、高強、高韌等優異的力學性能,就可以成為一種綠色可降解的塑料替代品,有望在將來得到非常廣泛的應用。

您的研究工作

NSR:您是如何進入仿生材料研究領域的?

俞書宏:我早年從事納米材料的化學液相合成研究,在德國馬普膠體與界面研究所從事洪堡研究時,開展生物礦化研究。生物礦化是一種自然現象,也是一個古老的研究領域。自然界中,貝殼、珍珠,以及動物體內骨骼、牙齒的形成,都是生物礦化的過程。這些過程往往需要生物大分子的參與,從而使原本是粉末狀的碳酸鈣、羥基磷酸鈣等無機成分組裝成有序的微觀結構,并形成宏觀上具有優異性能的生物材料。

2002年回國獨立建組后,我繼續圍繞礦物物相和結構的精細調控開展研究。那時候大家做的都是納米粉體,這些粉體可以作為涂層材料或者添加劑來改善材料的性能。但是它們不僅產量很少,而且其精美結構也必須用電子顯微鏡才能看到。所以我一直在思考如何才能把我們的材料從納米粉體變成像貝殼、珊瑚、骨骼那樣的宏觀塊體材料。

2010年我們申請并獲批了一個關于輕質高強韌仿生復合材料方面的國家重大科學研究計劃項目,以此為契機,我們課題組開始探索模仿生物材料的結構以及它們生長的方式的探索研究,嘗試如何實現在完全人工的環境中制備和生長新型仿生材料。

NSR:在2016年Science文章之后,您關于貝殼的研究又有哪些進展?

俞書宏:2016年,我的團隊首次在實驗室合成了人工珍珠母。天然的貝殼珍珠母是一種層狀的磚泥結構,就像用水泥和磚塊砌墻一樣,分泌出來的生物大分子形成一層“水泥網格”,碳酸鈣在里面生長成“磚塊”,這樣一層一層的進行堆垛。我們模擬這種結構,人工生長出了類似結構的人工珍珠母材料。

但是和天然珍珠母相比,它在性能上和結構上仍然存在較大的差距,我的團隊這些年一直在思考,我們能否進一步提升和改善層狀仿生材料的力學性能。隨著對貝殼增韌機制的認識,2022年,我們通過在人工珍珠母的礦化生長過程中加入氧化鐵納米顆粒,成功在珍珠母的層狀結構中引入殘余應力,極大地增大了材料的強度,顯著提升了仿貝殼陶瓷的韌性。

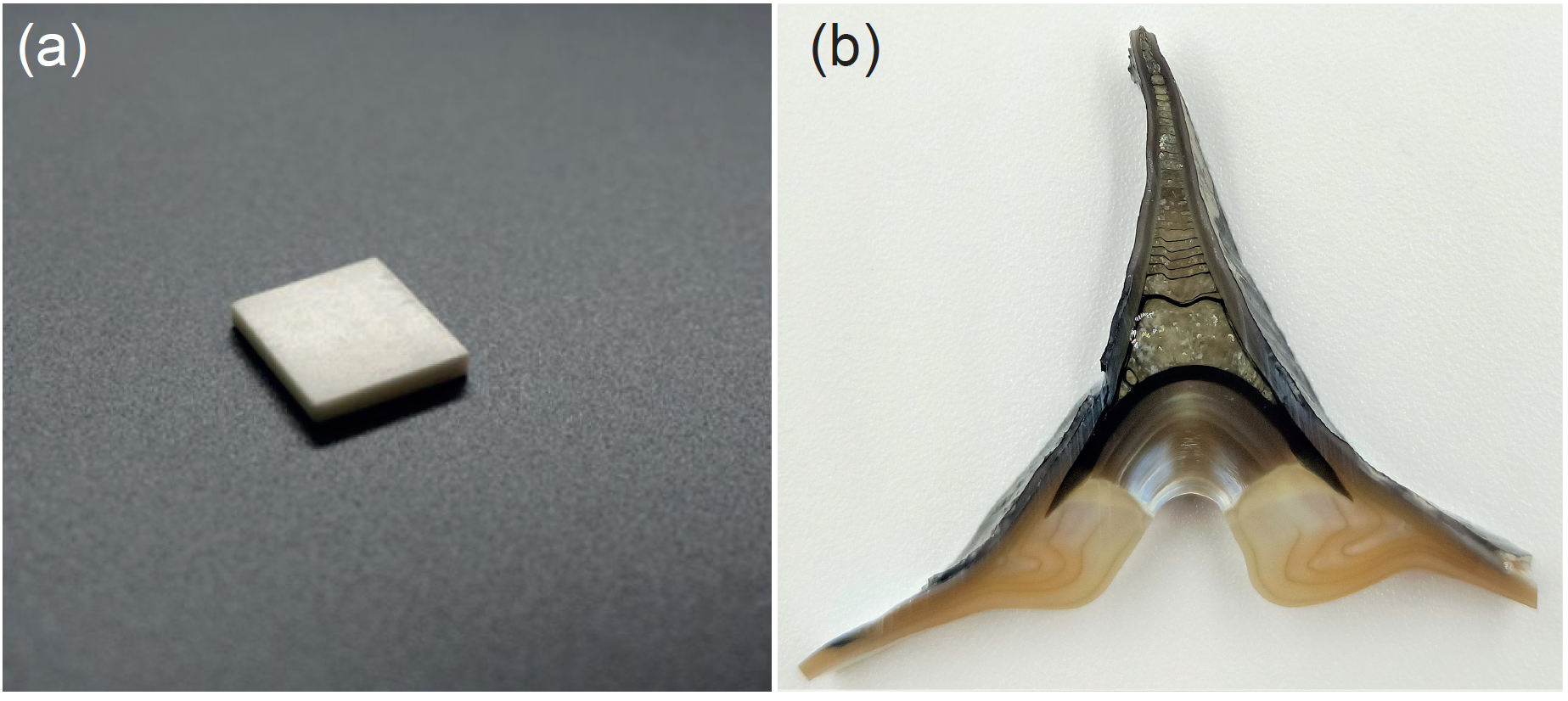

在珍珠母的研究過程中,我們還關注到連接貝殼兩殼的鉸鏈部位,這個部位雖然也是由碳酸鈣礦物和有機基質組成的,但和貝殼這種剛性硬質的礦物不同,鉸鏈中的礦物能夠發生形變,并且在貝殼反復的開合中不發生疲勞失效。我覺得對這個部位的研究應該能帶給我們新的啟發。通過10多年的研究,我們終于成功解析了這個部位的精細結構,發現了一種可發生形變的生物陶瓷,研究了其抗疲勞及發生形變的機制,今后可用以指導抗疲勞新材料的設計及制備。2023年,我們對鉸鏈生物陶瓷的解析工作發表在Science上,也算是一個階段性的進展。

(a) 俞書宏團隊合成的人工珍珠母材料;(b) 天然貝殼中,連接貝殼兩殼的鉸鏈部位。

NSR:除貝殼外,您模仿過的生物材料還有哪些?您是如何選擇模仿的對象的?

俞書宏:我們研究組從2002年開始確立仿生材料研究方向。其中貝殼是我們組長期堅持研究的生物材料之一。此外,從2017年起,我們還開始對自然界中廣泛存在的生物布利岡結構進行解析與仿生研究。布利岡結構最初是在亞馬遜河流域的巨骨舌魚的魚鱗中被關注到的,它是由一層一層的納米纖維粘結在一起形成的,其中每一層中的纖維朝一個方向排列成膜,而相鄰兩層的纖維排列方向之間有一個3到5度的角度,這樣一層一層螺旋堆疊起來的。類似的結構在龍蝦腹膜、骨骼等生物材料中廣泛存在。我們模仿這種結構,努力將它的力學性能,包括強度、韌性、模量等都模擬出來,揭示了竹節等纖維基布利岡結構的基本原理,構筑了系列仿生螺旋布利岡結構微納復合材料。

關于生物材料對象的選擇,我們當前主要關注生物材料的力學性能,選擇具有優越力學性能的生物材料作為我們的研究對象,發現并解析生物材料的結構-功能關系,進而提煉出可以運用到仿生材料設計的原理和依據,模仿自然界中具有突出力學性能(強度、韌性、模量、硬度、抗疲勞等)的生物組織。這些新型仿生結構材料在諸多國家戰略性領域內占據重要基礎地位。

NSR:您團隊合成的仿生材料中,有哪些是已經或者即將獲得實際應用的?

俞書宏:我們團隊有很多材料都有非常大的應用前景。我們研發的仿生骨材料應用于動物骨組織的修復,取得了很好的效果;在2022年,本團隊研發的空氣凈化材料就已經用于空氣凈化器的生產。我們研發的聚乳酸-云母仿生薄膜材料,在食品包裝領域有很大的應用潛力,本團隊的學生也憑借這項研究成果獲得了2023年的“互聯網+”創新創業大賽全國金獎,為后期的項目產業化打下了非常好的基礎。除此之外,我們正在與不同的企業和科研院所商討合作,為本團隊的仿生材料探索更多的應用場景,包括全生物質防火隔熱氣凝膠、可拉伸不回彈手術縫合線、仿生防火人造板、仿生絕緣材料等。

對仿生材料領域的思考與展望

NSR:目前大部分仿生材料所模仿的似乎都是天然材料的復合結構和力學性能。未來我們對天然材料的模仿還會拓展到更多方向嗎?

俞書宏:是的,未來對天然材料的仿生研究一定會拓展到更多方向。首先,我們可以模仿更廣泛的生物特性,包括生物的化學特性、光學特性、電學特性等,比如通過模仿天然生物合成無機組分或小分子有機物的過程,來實現更加精細的有機無機雜化材料的設計和制備。

同時也可以通過仿生設計來實現更多的功能性。例如,通過模仿鯊魚皮膚的微觀結構,開發出防污涂料或者減阻材料;仿照蝴蝶翅膀的結構,設計出具有特殊光學效果的材料;利用仿貝殼結構來設計出具有獨特的電學、熱學等性能的復合材料。

總的來說,未來對天然材料的仿生將會更加多樣化,也孕育著很多創新的機遇,為我們解決各種工程和科學挑戰提供更多選擇和可能性。

NSR:在仿生材料研究和合成的過程中,您認為最困難、最需要創造力的步驟是什么?

俞書宏:仿生材料研究的創新源泉在于對自然界中十分奇特、令人驚嘆的生物材料的認識理解。我認為最困難、最需要創造力的步驟在于系統開展生物結構材料解析的研究,利用現代最先進的表征手段和技術,通過跨學科交叉手段,精準提煉生物結構設計原理,進而指導仿生材料研究實踐。

此外,興趣是最好的老師,培養學生對大自然的好奇之心十分重要。科學家自己要有自信心和判斷力,認準目標堅持不懈地攻關,終將累積經驗、取得成功。

NSR:仿生材料領域正面臨的挑戰與機遇有哪些?

俞書宏:挑戰主要來源于兩個方面。一個是設計問題,我們對天然生物材料的了解仍然只是很多零散個例,尚缺乏系統性的歸納,還沒有形成一個仿生設計的原理庫。另一個是宏量制備方面的瓶頸問題,現在雖然在實驗室里做了很多種仿生材料,但要想真正把仿生材料用起來,還要解決放大生產的問題,這里面有很多問題要解決,比如材料放大以后性能也隨著下降了,以及材料如何加工成型等等。

當然這里也有很大機遇。近幾年我們具備了更多的表征和模擬手段,所以我們也在嘗試系統性研究和總結生物材料的“結構-組分-功能”關系。我們可能會先在某一類材料中得出共性的規律以及各自特色。同時,我們也集中了大量精力發展仿生材料的規模化制備技術,并與企業開展合作,把我們現有的材料應用到他們的產品中。

個人展望

NSR:在新的時代背景下,您對自己的研究和職業規劃有什么變化?

俞書宏:過去很長一段時間里,我的研究工作都主要是由興趣和好奇心驅動的。但近些年來,我更注重作為一名科研工作者需要承擔的社會責任,經常思考什么樣的科研是社會和國家最需要的。我們實驗室目前許多科研項目都是面向實際應用的,希望能實現基礎研究成果的產業化,真正服務于經濟和社會發展需求,而不是僅僅停留在實驗室里。因此在未來,我們會以重要實際應用為導向去設定我們的研究方向,去創制能夠真正解決實際問題的新材料。

NSR:未來5年,您對自己的研究有什么計劃和期望?

俞書宏:未來五年,在“雙碳”的大背景下,我還是要繼續致力于仿生可持續材料的設計和研發,這些材料將在可持續發展中起到十分重要的作用。我國擁有大量的生物質原料,它們都是通過光合作用產生的,是源源不斷的綠色原材料。基于這些可再生生物質原料創制后塑料時代新材料,是解決塑料污染的關鍵途徑。我們會繼續基于這些生物質基原料來構筑更多高性能的仿生可持續材料,加速人類進入后塑料時代的步伐。

【本文是《國家科學評論》 Interview文章“Biomimetic Materials Research, from Interest-driven to Society-serving: An interview with Shu-Hong Yu”的中文版本】

來源: 《中國科學》雜志社

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

《中國科學》雜志社

《中國科學》雜志社