農(nóng)業(yè)起源是人類發(fā)展歷史中最重大的變革之一,農(nóng)業(yè)的起源和傳播不僅促進(jìn)了人類社會(huì)的快速發(fā)展,而且從根本上改變了人類在地球生態(tài)系統(tǒng)中的角色,使得人類能夠改造自然,提高食物的產(chǎn)量和穩(wěn)定性,從而為人類的繁衍和文明的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。我國是世界三大農(nóng)業(yè)起源中心之一,我國北方先民在距今一萬年前就開始了對(duì)以粟黍?yàn)榇淼暮档刈魑锏鸟Z化。

數(shù)十年來,考古學(xué)家對(duì)中國北方農(nóng)業(yè)起源的機(jī)制提出了多種假說。其中,以氣候不穩(wěn)定導(dǎo)致的生存壓力、社會(huì)經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)以及農(nóng)業(yè)與環(huán)境的共同進(jìn)化過程三種假說最為常見。部分學(xué)者認(rèn)為,“8.2 ka BP”氣候事件及其之后的全新世氣候適宜期可能對(duì)中國北方旱作農(nóng)業(yè)的起源與大規(guī)模發(fā)展產(chǎn)生了重要影響。當(dāng)前關(guān)于中國北方粟作農(nóng)業(yè)起源機(jī)制的爭(zhēng)論,需要在中國北方農(nóng)牧交錯(cuò)帶選擇典型的考古遺址點(diǎn),通過探索人類對(duì)植物資源的利用,重建粟作農(nóng)業(yè)起源前后的氣候和植被演變歷史,進(jìn)而揭示中國北方農(nóng)業(yè)起源和發(fā)展的機(jī)制。

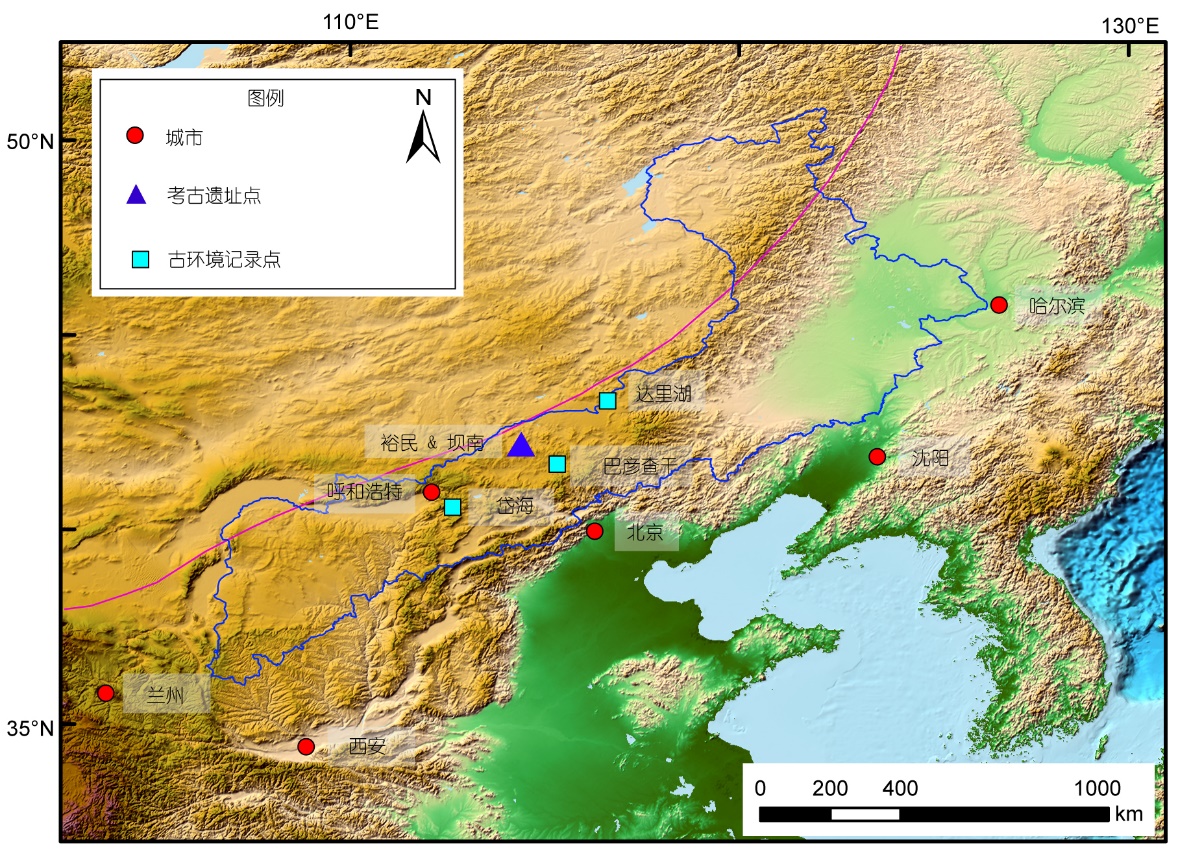

2015年以來,隨著中國北方農(nóng)牧交錯(cuò)帶考古工作的開展,以裕民遺址(圖1、圖2)為代表的“裕民文化”(距今八千年前后)被發(fā)現(xiàn)和命名,也被認(rèn)為是內(nèi)蒙古高原中南部新石器文化的開端。裕民、四麻溝、興隆、四臺(tái)和乃仁陶力蓋等可能涉及農(nóng)業(yè)起源的重要遺址出土了大量的陶器、磨制石器、動(dòng)物骨骼和植物遺存。裕民遺址考古發(fā)掘的開展,為中國北方農(nóng)牧交錯(cuò)帶新石器時(shí)代早期人類與環(huán)境的相互作用提供了新的材料,為認(rèn)識(shí)中國北方傳統(tǒng)旱作農(nóng)業(yè)系統(tǒng)的形成過程提供了可能,對(duì)探討該地區(qū)農(nóng)業(yè)起源的機(jī)制具有重要意義。

圖1 研究區(qū)及裕民遺址和壩南遺址位置

為了更好地解釋中國北方傳統(tǒng)旱作農(nóng)業(yè)系統(tǒng)的形成與地理環(huán)境變化的關(guān)系,南京師范大學(xué)賈鑫、張志平和赤峰學(xué)院孫永剛合作,并聯(lián)合南京大學(xué)、蘭州大學(xué)、香港中文大學(xué)、中國科學(xué)院南京地質(zhì)古生物研究所、中國社會(huì)科學(xué)院考古研究所、內(nèi)蒙古自治區(qū)文物考古研究院、烏蘭察布博物館等組成研究團(tuán)隊(duì),對(duì)屬于裕民文化的裕民、壩南遺址的沉積剖面開展了石英光釋光測(cè)年,在裕民遺址發(fā)掘過程中采集土壤樣品開展了植物浮選和碳化植物種子鑒定,對(duì)前述各沉積剖面進(jìn)行了孢粉、磁化率、粒度和化學(xué)元素等多指標(biāo)分析,獲得了全新世農(nóng)業(yè)活動(dòng)和氣候變化的信息。結(jié)合已發(fā)表的裕民文化圈周邊高分辨率的古環(huán)境記錄,探討了中國北方農(nóng)業(yè)起源與氣候變化的關(guān)系。該項(xiàng)研究成果近期發(fā)表在《中國科學(xué):地球科學(xué)》2024年8期上。

圖2 裕民遺址景觀

該研究在裕民遺址的房址F6發(fā)現(xiàn)了碳化粟(圖3),結(jié)合發(fā)掘獲得的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、加工工具和代表定居的16座房屋,研究認(rèn)為該地區(qū)的農(nóng)業(yè)在裕民文化時(shí)期(距今八千年前后)已經(jīng)起源。結(jié)合沉積剖面的多指標(biāo)分析,認(rèn)為裕民遺址記錄的該區(qū)域農(nóng)業(yè)起源的時(shí)間(中全新世)明顯滯后于早全新世的降水顯著增加,但與中全新世該區(qū)域植被顯著增加的時(shí)間一致。

圖3 裕民遺址F6植物浮選鑒定的碳化粟種子

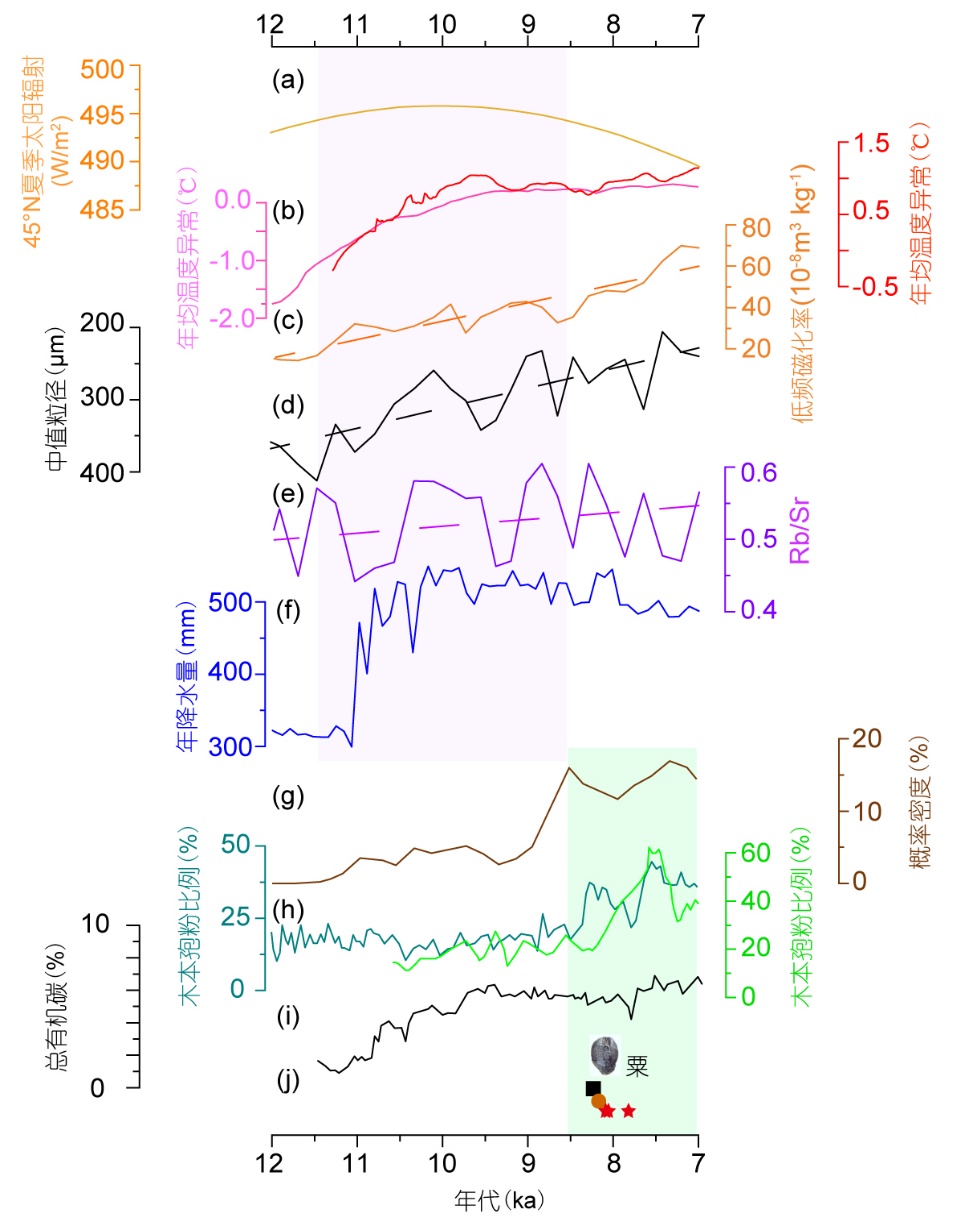

通過進(jìn)一步與裕民文化圈周邊高分辨率古環(huán)境記錄的比對(duì)(圖4),認(rèn)為該區(qū)域農(nóng)業(yè)起源與氣候變化存在“異步”現(xiàn)象。自全新世伊始,隨著水熱條件的逐漸轉(zhuǎn)好,區(qū)域生態(tài)環(huán)境逐步改善,促使地表由貧瘠的砂質(zhì)層逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)楦缓袡C(jī)質(zhì)的土壤。早全新世區(qū)域生態(tài)環(huán)境的改善,為8.4ka前后中國北方旱作農(nóng)業(yè)的起源提供了適宜的環(huán)境基礎(chǔ)。早全新世的“環(huán)境積累效應(yīng)”在中國北方農(nóng)業(yè)起源中發(fā)揮了重要的作用,該研究將為未來氣候變化背景下的區(qū)域農(nóng)業(yè)管理提供參考。

圖4 裕民剖面多指標(biāo)與其他區(qū)域及全球古環(huán)境記錄的對(duì)比

該研究得到了國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目(2022YFF0903500)和國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(42271163、42301173)的資助。

了解研究詳情,請(qǐng)讀原文:

賈鑫, 張志平, 孫永剛, 江潤琪, 弋雙文, 陳煒, 孫玨, 李國強(qiáng), 王樹芝, 李恩瑞, 胡曉農(nóng), 包青川, 李峯, 鹿化煜. 2024. 早全新世生境改善促進(jìn)中國北方農(nóng)牧交錯(cuò)帶的農(nóng)業(yè)起源. 中國科學(xué): 地球科學(xué), 54(8): 2574-2586

來源: 《中國科學(xué)》雜志社

科普中國公眾號(hào)

科普中國公眾號(hào)

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

《中國科學(xué)》雜志社

《中國科學(xué)》雜志社